Biographies et autres lectures : Marcello Pagliero, Bing Crosby, Michel Legrand…

par Bertrand Tavernier Après le coup de chapeau à un ami de cinquante ans, Pierre Rissient, que j’évoquais dans le numéro d’été de Positif, parlons de plusieurs livres de cinéma et monographies consacrées à des metteurs en scène. Jean Gili éclaire un auteur sous-estimé et même disons-le, carrément oublié, MARCELLO PAGLIERO, L’ITALIEN DE SAINT- GERMAIN-DES-PRÉS qui fut scénariste (de PAISA), interprète (on peut le voir dans ROME VILLE OUVERTE, DÉDÉE D’ANVERS, LE BEL ÂGE, LES GAULOISES BLEUES) et réalisateur influencé par Sartre. Beaucoup de ses films, italiens ou français, sont très difficiles à voir (je n’avais pas aimé LA P… RESPECTUEUSE) et récemment à Bologne, certains furent de vraies découvertes : ROME VILLE LIBRE (alias LA NUIT PORTE CONSEIL), chronique étrange, personnelle qui se passe pendant une nuit, à Rome où De Sica campe un personnage de mythomane mémorable.

Après le coup de chapeau à un ami de cinquante ans, Pierre Rissient, que j’évoquais dans le numéro d’été de Positif, parlons de plusieurs livres de cinéma et monographies consacrées à des metteurs en scène. Jean Gili éclaire un auteur sous-estimé et même disons-le, carrément oublié, MARCELLO PAGLIERO, L’ITALIEN DE SAINT- GERMAIN-DES-PRÉS qui fut scénariste (de PAISA), interprète (on peut le voir dans ROME VILLE OUVERTE, DÉDÉE D’ANVERS, LE BEL ÂGE, LES GAULOISES BLEUES) et réalisateur influencé par Sartre. Beaucoup de ses films, italiens ou français, sont très difficiles à voir (je n’avais pas aimé LA P… RESPECTUEUSE) et récemment à Bologne, certains furent de vraies découvertes : ROME VILLE LIBRE (alias LA NUIT PORTE CONSEIL), chronique étrange, personnelle qui se passe pendant une nuit, à Rome où De Sica campe un personnage de mythomane mémorable.

Le film est sorti en DVD avec une belle présentation de Gili. On apprend une foule d’informations précieuses sur des œuvres ambitieuses comme VÉTIR CEUX QUI SONT NUS d’après Pirandello, LES AMANTS DE BRASMORT, voire d’obscurs nanars comme L’ODYSSÉE DU CAPITAINE STEVE. Je vais revoir UN HOMME MARCHE DANS LA VILLE, tentative très audacieuse qui avait été boycottée par la CGT et le Parti Communiste avec des articles abjects, des réactions de curé stalinien comme l’écrit à Gili, Roger Boussinot, auteur d’un de ces articles venimeux dans l’Ecran Français, qu’il dit regretter amèrement. Il demanda à Pagliero de collaborer à son encyclopédie du cinéma. On trouve en DVD LA PROIE DU DÉSIR coréalisé par Rossellini (le livre de Gili apporte des informations capitales sur ce tournage et les combines de Rossellini).

Le film est sorti en DVD avec une belle présentation de Gili. On apprend une foule d’informations précieuses sur des œuvres ambitieuses comme VÉTIR CEUX QUI SONT NUS d’après Pirandello, LES AMANTS DE BRASMORT, voire d’obscurs nanars comme L’ODYSSÉE DU CAPITAINE STEVE. Je vais revoir UN HOMME MARCHE DANS LA VILLE, tentative très audacieuse qui avait été boycottée par la CGT et le Parti Communiste avec des articles abjects, des réactions de curé stalinien comme l’écrit à Gili, Roger Boussinot, auteur d’un de ces articles venimeux dans l’Ecran Français, qu’il dit regretter amèrement. Il demanda à Pagliero de collaborer à son encyclopédie du cinéma. On trouve en DVD LA PROIE DU DÉSIR coréalisé par Rossellini (le livre de Gili apporte des informations capitales sur ce tournage et les combines de Rossellini).

Restons un peu dans le cinéma italien pour signaler la sortie chez Bach Films de deux mélodrames de Mario Soldati (écrivain majeur dont IL FAUT DÉCOUVRIR Les Lettres de Capri, La Confession, L’Enveloppe orange) : LE MARIAGE DE MINUIT et surtout MALOMBRA, histoire d’amour sombre et romantique où Soldati s’opposait au néo-réalisme. Là encore les deux films sont analysés par Jean Gili.

Pour les fanatiques de la délicieuse Catherine Spaak dont je fais partie, je recommande ELLE EST TERRIBLE (SND), son premier film je crois, de Luciano Salce. Très amusant, un de ces vrais films de plage que tournaient les cinéastes italiens. Il est juste un peu trop étiré et répétitif.

Nous passons maintenant aux Etats-Unis avec une série d’ouvrages remarquables dont certains hélas, ne sont pas près d’être traduits (j’attends toujours un feu vert d’Actes Sud pour la magnifique biographie de Scott Eyman consacrée à John Wayne).

Nous passons maintenant aux Etats-Unis avec une série d’ouvrages remarquables dont certains hélas, ne sont pas près d’être traduits (j’attends toujours un feu vert d’Actes Sud pour la magnifique biographie de Scott Eyman consacrée à John Wayne).

Le premier est une biographie très chaleureuse d’un réalisateur que j’aime beaucoup : CHARLES WALTERS, THE DIRECTOR WHO MADE HOLLYWOOD DANCE par Brent Phillips. On lui doit quelques petites merveilles raffinées, délicates et au Nickel nous avions un faible pour lui. LILI, revu encore récemment avec un grand plaisir, qui ne tombe jamais dans la mièvrerie. On apprend dans le livre que c’est Walters, danseur remarquable (il chorégraphia certains numéros) qui double Jean-Pierre Aumont.

J’adore SUMMER STOCK, LA JOLIE FERMIÈRE où il parvient à transcender, à illuminer avec la complicité de Gene Kelly, un scénario qu’il jugeait banal, en ajoutant une foule de petits détails sur le travail et des numéros tout en douceur et délicatesse dont « You Wonderful You » et « Friendly Star », ballades filmées en très peu de plans où l’on passe avec fluidité du dialogue à la chanson puis à la danse. C’était, selon NT Binh, deux des numéros musicaux favoris d’Alain Resnais tout comme la danse que partait improviser Kelly à partir d’un journal et d’une planche de bois qui grince. Le livre analyse les rapports chaleureux (mais parfois difficiles) de Walters avec Judy Garland qui l’aimait énormément. Il savait lui parler, lui donner un espace de liberté tout en lui mettant des limites, se montrant plus psychologue que Minnelli. Phillips montre aussi que son homosexualité ouverte mais jamais tapageuse, retarda sa rencontre avec Louis B Mayer, homophobe convaincu, qui le reçut un an et demi après l’avoir engagé.

J’adore SUMMER STOCK, LA JOLIE FERMIÈRE où il parvient à transcender, à illuminer avec la complicité de Gene Kelly, un scénario qu’il jugeait banal, en ajoutant une foule de petits détails sur le travail et des numéros tout en douceur et délicatesse dont « You Wonderful You » et « Friendly Star », ballades filmées en très peu de plans où l’on passe avec fluidité du dialogue à la chanson puis à la danse. C’était, selon NT Binh, deux des numéros musicaux favoris d’Alain Resnais tout comme la danse que partait improviser Kelly à partir d’un journal et d’une planche de bois qui grince. Le livre analyse les rapports chaleureux (mais parfois difficiles) de Walters avec Judy Garland qui l’aimait énormément. Il savait lui parler, lui donner un espace de liberté tout en lui mettant des limites, se montrant plus psychologue que Minnelli. Phillips montre aussi que son homosexualité ouverte mais jamais tapageuse, retarda sa rencontre avec Louis B Mayer, homophobe convaincu, qui le reçut un an et demi après l’avoir engagé.

Walters n’était pas un coloriste inventif, un esthète raffiné comme Minnelli ; il n’avait pas le bouillonnement, l’énergie, la vitalité d’un Stanley Donen. Son point fort, c’était l’intimisme et souvent, il abandonne les ballets spectaculaires, fondés sur des prouesses physiques ou athlétiques à un Robert Alton (dans le merveilleux PARADE DE PRINTEMPS), pour se concentrer sur un moment délicat entre deux ou trois personnages et quelques danseurs. Et là, sa liste de réussite est considérable à commencer par les numéros de HIGH SOCIETY, film pour lequel nous étions trop sévère dans 50 ANS, qu’il règle avec une grande finesse, une grande intelligence, mettant admirablement en valeur une Grace Kelly qui n’a jamais été mieux habillée. C’est son grand rôle avec les Hitchcock et elle se sort très bien de son duo avec Crosby dans le délicat « True Love ». Plusieurs des autres chansons de Cole Porter sont aussi très bonnes (« Who wants to be a millionnaire », le duo Amstrong-Crosby et celui, époustouflant, entre Crosby et Sinatra). LE TENDRE PIÈGE est une comédie intelligente et joliment enlevée et Sinatra fait de la chanson-titre un moment inoubliable. Sa reprise n’est pas mal non plus. On découvre que Walters n’aimait pas du tout THE BELLE OF NEW YORK, jugeant le sujet très démodé (la pièce était de 1890 et des poussières) mais Arthur Freed dont la conduite paraît souvent erratique, l’imposa. Il détestait Vera Ellen qui n’était que technique, sans aucune sensibilité. J’ai appris qu’ANNA ET LES MAORIS que j’avais défendu dans les Cahiers avait été très édulcoré par la Censure qui aurait coupé les deux scènes les plus importantes aux yeux de Walters. Phillips ne cache pas les échecs de Walters, souvent dus à des diktats imbéciles d’un producteur ou du studio. Il avait réussi à imposer ce qu’il voulait pour LILI et le même producteur pour se venger lui assigna LA PANTOUFLE DE VERRE qui comprenait tout ce que Walters avait évité dans le film précédent : une chorégraphie lourde, des ballets démonstratifs, des intentions poétiques appuyées. On découvre aussi qu’il a joué un rôle important en dirigeant certaines séquences avec Kelly ou Garland avant son premier long métrage.

Walters n’était pas un coloriste inventif, un esthète raffiné comme Minnelli ; il n’avait pas le bouillonnement, l’énergie, la vitalité d’un Stanley Donen. Son point fort, c’était l’intimisme et souvent, il abandonne les ballets spectaculaires, fondés sur des prouesses physiques ou athlétiques à un Robert Alton (dans le merveilleux PARADE DE PRINTEMPS), pour se concentrer sur un moment délicat entre deux ou trois personnages et quelques danseurs. Et là, sa liste de réussite est considérable à commencer par les numéros de HIGH SOCIETY, film pour lequel nous étions trop sévère dans 50 ANS, qu’il règle avec une grande finesse, une grande intelligence, mettant admirablement en valeur une Grace Kelly qui n’a jamais été mieux habillée. C’est son grand rôle avec les Hitchcock et elle se sort très bien de son duo avec Crosby dans le délicat « True Love ». Plusieurs des autres chansons de Cole Porter sont aussi très bonnes (« Who wants to be a millionnaire », le duo Amstrong-Crosby et celui, époustouflant, entre Crosby et Sinatra). LE TENDRE PIÈGE est une comédie intelligente et joliment enlevée et Sinatra fait de la chanson-titre un moment inoubliable. Sa reprise n’est pas mal non plus. On découvre que Walters n’aimait pas du tout THE BELLE OF NEW YORK, jugeant le sujet très démodé (la pièce était de 1890 et des poussières) mais Arthur Freed dont la conduite paraît souvent erratique, l’imposa. Il détestait Vera Ellen qui n’était que technique, sans aucune sensibilité. J’ai appris qu’ANNA ET LES MAORIS que j’avais défendu dans les Cahiers avait été très édulcoré par la Censure qui aurait coupé les deux scènes les plus importantes aux yeux de Walters. Phillips ne cache pas les échecs de Walters, souvent dus à des diktats imbéciles d’un producteur ou du studio. Il avait réussi à imposer ce qu’il voulait pour LILI et le même producteur pour se venger lui assigna LA PANTOUFLE DE VERRE qui comprenait tout ce que Walters avait évité dans le film précédent : une chorégraphie lourde, des ballets démonstratifs, des intentions poétiques appuyées. On découvre aussi qu’il a joué un rôle important en dirigeant certaines séquences avec Kelly ou Garland avant son premier long métrage.

FILMS : LA JOLIE FERMIERE, PARADE DE PRINTEMPS, HAUTE SOCIÉTÉ, LILI, LE TENDRE PIEGE

LIVRE D’ALAIN MASSON SUR GENE KELLY

Autre ouvrage capital, celui que Joseph McBride a consacré à Lubitsch : HOW DID LUBITSCH DO IT ? Dès les premières pages, on est ébloui par le sérieux, la passion de McBride qui fait brusquement surgir un détail très révélateur du génie de Lubitsch durant l’écriture du scénario (les rapports avec le tandem Wilder-Brackett sont passionnants et aussi ceux avec Samson Raphaelson), la préparation ou sur le plateau. Il sera impossible de parler de NINOTCHKA, THE SHOP AROUND THE CORNER, sans se référer à ce livre. Et McBride nous montre la manière dont le cinéaste piège la Censure. Mais il sait aussi brillamment analyser ce qui fait la beauté, l’émotion, la force unique de ces chefs d’œuvres que sont LA FOLLE INGÉNUE, LE CIEL PEUT ATTENDRE, UNE HEURE PRÈS DE TOI, TO BE OR NOT TO BE

Autre ouvrage capital, celui que Joseph McBride a consacré à Lubitsch : HOW DID LUBITSCH DO IT ? Dès les premières pages, on est ébloui par le sérieux, la passion de McBride qui fait brusquement surgir un détail très révélateur du génie de Lubitsch durant l’écriture du scénario (les rapports avec le tandem Wilder-Brackett sont passionnants et aussi ceux avec Samson Raphaelson), la préparation ou sur le plateau. Il sera impossible de parler de NINOTCHKA, THE SHOP AROUND THE CORNER, sans se référer à ce livre. Et McBride nous montre la manière dont le cinéaste piège la Censure. Mais il sait aussi brillamment analyser ce qui fait la beauté, l’émotion, la force unique de ces chefs d’œuvres que sont LA FOLLE INGÉNUE, LE CIEL PEUT ATTENDRE, UNE HEURE PRÈS DE TOI, TO BE OR NOT TO BE

McBride avait fait paraître avant ce monument un recueil regroupant ses articles et ses interviews, TWO CHEERS FOR HOLLYWOOD, souvent complétés, remis à jour, commentés. On y trouve un essai percutant sur les premiers films de Capra, une réfutation brillante et très argumentée de toutes les sottises qu’on a pu déverser sur Ford (McBride va lire le roman qui inspire FORT APACHE et dont l’idéologie raciste est contredite par le scénario de Frank Nugent, qui dit exactement le contraire et prend le parti de Cochise). J’ai adoré l’interview très marrante de Steppin’ Fetchit, de son vrai nom Lincoln Theodore Monroe Perry (trois présidents des USA), qui déclare avoir voulu subvertir les stéréotypes (McBride donne des exemples convaincants des liens qui l’unissent au Juge Priest). Il déclare « qu’Hollywood dans les années 30 était plus raciste que la Géorgie » et on apprend qu’il fut un ami du boxeur noir Jack Johnson (à qui Ken Burns a consacré un beau documentaire trouvable en DVD) et un proche de Mohamed Ali. Je l’adore dans THE SUN SHINES BRIGHT ressorti en Blu-ray dans sa version intégrale. Le McBride contient aussi des essais très pertinents sur Cukor, Huston, Joe Dante, Spielberg, des interviews de Wilder, des reportages par exemple sur le tournage de THE SHOOTIST

McBride avait fait paraître avant ce monument un recueil regroupant ses articles et ses interviews, TWO CHEERS FOR HOLLYWOOD, souvent complétés, remis à jour, commentés. On y trouve un essai percutant sur les premiers films de Capra, une réfutation brillante et très argumentée de toutes les sottises qu’on a pu déverser sur Ford (McBride va lire le roman qui inspire FORT APACHE et dont l’idéologie raciste est contredite par le scénario de Frank Nugent, qui dit exactement le contraire et prend le parti de Cochise). J’ai adoré l’interview très marrante de Steppin’ Fetchit, de son vrai nom Lincoln Theodore Monroe Perry (trois présidents des USA), qui déclare avoir voulu subvertir les stéréotypes (McBride donne des exemples convaincants des liens qui l’unissent au Juge Priest). Il déclare « qu’Hollywood dans les années 30 était plus raciste que la Géorgie » et on apprend qu’il fut un ami du boxeur noir Jack Johnson (à qui Ken Burns a consacré un beau documentaire trouvable en DVD) et un proche de Mohamed Ali. Je l’adore dans THE SUN SHINES BRIGHT ressorti en Blu-ray dans sa version intégrale. Le McBride contient aussi des essais très pertinents sur Cukor, Huston, Joe Dante, Spielberg, des interviews de Wilder, des reportages par exemple sur le tournage de THE SHOOTIST

COFFRET EARLY CAPRA, LE MASSACRE DE FORT APACHE, THE SUN SHINES BRIGHT en Blu-ray

A côté de ces sommes, HOLLYWAR de Pierre Conesa (auteur d’un revigorant Guide du Paradis) paraît assez léger, truffé d’affirmations contestables (premier film à montrer les noirs ou…) assénées de manière péremptoire, de jugements à l’emporte-pièce (ce qu’on trouve souvent dans les articles sur le cinéma du Monde Diplomatique). Non, LA CHARGE FANTASTIQUE n’est pas magnifiée par les paysages de la Monument Valley (le film a été surtout tourné en Californie) et les Indiens ne sont pas des ivrognes incapables. Ils foutent une raclée aux Tuniques Bleues et Quinn joue un Indien altier et noble dans cette histoire qui est un contresens historique. J’ai repéré plusieurs approximations par page.

Plus sérieux LA GUERRE AU CINÉMA par Jean-Pierre Andrevon, célèbre auteur de science-fiction, analyse longuement un grand nombre de films pays par pays. Certains puristes et mon ami Michel Ciment vont bondir devant les critiques que fait Andrevon aux SENTIERS DE LA GLOIRE (en gros, ce sont celles de Tardi, notamment sur la largeur des tranchées, construites pour la caméra) dont il salue pourtant le premier tiers et l’attaque, qu’il juge magistrale. Je ne serai pas d’accord avec lui sur la non-contribution de Jim Thompson au scénario. Je pense que beaucoup des mégotages, des chantages entre les généraux français sont dus à Thompson. Je retrouve son ton acerbe, grinçant, son humour noir qui va au cœur des choses.

Bing Crosby

GARY GIDDINS remarquable critique et biographe vient de faire paraître le volume 2 de sa magistrale biographie de Bing Crosby, SWINGING ON A STAR. J’entends déjà les réactions : Bing Crosby, ce chanteur sirupeux avec son orchestre de violons. Alors avant d’aller plus loin, je demande à ces détracteurs souvent ignorants d’acquérir le coffret MOSAÏC consacré à Crosby (dont le livret est de Giddins) : ils découvriront 4 DVD (certains doubles) où il chante presque tous les grands standards de Cole Porter, Kern, Gershwin accompagné par Buddy Cole et son quartet. 160 chansons, tirées de son programme radio chez CBS sur 10 ans dont 16 seulement furent éditées en disques par Decca. Pas de cordes mais une musique qui swingue et un chanteur toujours juste, souvent novateur (la manière dont il altère ou transcende certaines lignes mélodiques, décale des harmonies sans avoir l’air d’y toucher, me rend très admiratif). C’est devenu un coffret indispensable.

GARY GIDDINS remarquable critique et biographe vient de faire paraître le volume 2 de sa magistrale biographie de Bing Crosby, SWINGING ON A STAR. J’entends déjà les réactions : Bing Crosby, ce chanteur sirupeux avec son orchestre de violons. Alors avant d’aller plus loin, je demande à ces détracteurs souvent ignorants d’acquérir le coffret MOSAÏC consacré à Crosby (dont le livret est de Giddins) : ils découvriront 4 DVD (certains doubles) où il chante presque tous les grands standards de Cole Porter, Kern, Gershwin accompagné par Buddy Cole et son quartet. 160 chansons, tirées de son programme radio chez CBS sur 10 ans dont 16 seulement furent éditées en disques par Decca. Pas de cordes mais une musique qui swingue et un chanteur toujours juste, souvent novateur (la manière dont il altère ou transcende certaines lignes mélodiques, décale des harmonies sans avoir l’air d’y toucher, me rend très admiratif). C’est devenu un coffret indispensable.

« Like buried treasure reclaimed from the past, this remarkable set is like no other Bing Crosby collection ever released. Here is the great crooner and a quartet led by his longtime accompanist Buddy Cole, occasionally augmented by a few wind instruments, in a thesaurus of 160 songs recorded in the most informal of circumstances at 16 sessions, during a period (1954-56) when Bing was in exceptionally good voice. » – Gary Giddins, liner notes

On all sessions:

Buddy Cole – piano, organ, celeste, harpsichord

Vince Terri – guitar. banjo

Don Whitaker – bass

Nick Fatool – drums, percussion

On session L, add:

Matty Matlock – clarinet

Fred Falensby – tenor sax

Clyde Hurley – trumpet

Abe Lincoln – trombone

Dans son livre, Giddins montre l’écart qui sépare la vie privée de Crosby avec une épouse alcoolique, de son image où tout paraît lui réussir. Ce soi-disant paresseux, tournait trois films par an, animait une heure de radio chaque semaine, participait à de nombreux tournois de golf où souvent il devait chanter à la fin, s’engagea avec Bob Hope pour vendre des bonds et soutenir les troupes durant la Seconde Guerre. Il analyse ses rapports chaleureux avec les musiciens de jazz dont Louis Amstrong qu’il imposa dans plusieurs films. Giddins consacre 160 pages à Leo McCarey et à l’élaboration tumultueuse de LA ROUTE SEMÉE D’ÉTOILES qui naquit malgré les studios (la RKO refusa cette histoire de prêtre chantant où l’on entend plus de chansons que de prières et la Paramount fut ultra-réticente). McCarey dut investir son propre argent. Le scénario s’écrivit dans la douleur, personne ne comprenant les intentions de McCarey qui refusait toute solennité, voulait imposer une liberté de ton, amicale, joyeuse. Même si l’on doit créditer Frank Butler et Dick Cavett d’avoir réussi à écrire une version filmable d’après une histoire de McCarey, le film fut grandement improvisé dans le bonheur (75% dit Crosby) et le résultat est une petite merveille très finement analysée par Jacques Lourcelles avec pourtant une seule chanson vraiment mémorable dans celles qui furent écrites pour le film par Burke et Van Heusen, « Swinging on a Star » (on entend une jolie version de « Silent Night »). Barry Fitzgerald, dont la carrière déclinait, est magistral. Il campe un vrai personnage de vieillard, bougon, têtu, borné et attachant, et on se souvient de PLACE AUX JEUNES et la rencontre avec sa mère est traitée avec une retenue quasi-elliptique. Crosby dégage un charme fou (McCarey lui répétait qu’il ne devait jamais penser qu’il jouait un prêtre : « Je veux sentir qui tu es vraiment » et le climat d’improvisation qui lui convenait, l’obligeait à rester concentré).

Dans son livre, Giddins montre l’écart qui sépare la vie privée de Crosby avec une épouse alcoolique, de son image où tout paraît lui réussir. Ce soi-disant paresseux, tournait trois films par an, animait une heure de radio chaque semaine, participait à de nombreux tournois de golf où souvent il devait chanter à la fin, s’engagea avec Bob Hope pour vendre des bonds et soutenir les troupes durant la Seconde Guerre. Il analyse ses rapports chaleureux avec les musiciens de jazz dont Louis Amstrong qu’il imposa dans plusieurs films. Giddins consacre 160 pages à Leo McCarey et à l’élaboration tumultueuse de LA ROUTE SEMÉE D’ÉTOILES qui naquit malgré les studios (la RKO refusa cette histoire de prêtre chantant où l’on entend plus de chansons que de prières et la Paramount fut ultra-réticente). McCarey dut investir son propre argent. Le scénario s’écrivit dans la douleur, personne ne comprenant les intentions de McCarey qui refusait toute solennité, voulait imposer une liberté de ton, amicale, joyeuse. Même si l’on doit créditer Frank Butler et Dick Cavett d’avoir réussi à écrire une version filmable d’après une histoire de McCarey, le film fut grandement improvisé dans le bonheur (75% dit Crosby) et le résultat est une petite merveille très finement analysée par Jacques Lourcelles avec pourtant une seule chanson vraiment mémorable dans celles qui furent écrites pour le film par Burke et Van Heusen, « Swinging on a Star » (on entend une jolie version de « Silent Night »). Barry Fitzgerald, dont la carrière déclinait, est magistral. Il campe un vrai personnage de vieillard, bougon, têtu, borné et attachant, et on se souvient de PLACE AUX JEUNES et la rencontre avec sa mère est traitée avec une retenue quasi-elliptique. Crosby dégage un charme fou (McCarey lui répétait qu’il ne devait jamais penser qu’il jouait un prêtre : « Je veux sentir qui tu es vraiment » et le climat d’improvisation qui lui convenait, l’obligeait à rester concentré).

Mais Crosby est tout à fait sensationnel dans des petites merveilles sous-estimées comme RHYTHM ON THE RIVER (coffret Bing Crosby the Silver Screen Collection, 24 $ pour 24 films et un excellent documentaire. Sous titres anglais)

Mais Crosby est tout à fait sensationnel dans des petites merveilles sous-estimées comme RHYTHM ON THE RIVER (coffret Bing Crosby the Silver Screen Collection, 24 $ pour 24 films et un excellent documentaire. Sous titres anglais)

Cette entraînante comédie musicale, très sous-estimée, écrite par Dwight Taylor d’après un sujet de Billy Wilder et Jacques Théry lança Oscar Levant. Bing Crosby joue un compositeur et Mary Martin une parolière qui deviennent, à l’insu l’un de l’autre, les nègres d’un auteur, Courtney, en panne d’inspiration. Ce dernier incarné avec une solennité semi-parodique par Basil Rathbone est toujours accompagné de son homme à tout faire, Oscar Levant qui, à son habitude, égrène des aphorismes et qu’il présente comme : « Celui qui pense pour moi. » Ce à quoi Levant rétorque : « C’est un emploi à mi-temps. » Les méprises, les péripéties astucieuses – les éditeurs refusent les chansons des deux nègres parce qu’elles sont trop proches du « style » de Courtney – sont traitées avec légèreté et un vrai sens du rythme par Victor Schertzinger qui signe aussi (fait rare chez les cinéastes américains) une très bonne chanson : « I Don’t Want to Cry Anymore » que chante très bien Mary Martin. Schertzinger qui réalisa aussi BIRTH OF THE BLUES, ROAD TO ZANZIBAR et une adaptation en Technicolor du merveilleux THE MIKADO de Gilbert et Sullivan (DVD CRITERION), était à l’aise dans la comédie musicale et il filme avec élégance et souplesse les excellentes chansons dues au talentueux tandem James Monaco et Johnny Burke, dont « When the Moon Comes Over Madison Garden » que Bing Crosby chante devant un éditeur qui téléphone et classe des papiers, « Ain’t It a Shame About Mame », délicieusement interprétée par Mary Martin, « Only Forever » qu’on entend en solo et en duo. Crosby trouve ici, vocalement parlant, une partenaire à sa mesure, toujours juste et en place, énergique, radieuse. A la vue de ce film (et de BIRTH OF THE BLUES du même Schertzinger), il est difficile de comprendre pourquoi Hollywood l’a boudée. Le clou du film est la chanson-titre, très rythmée, où Crosby, soutenu par le trompettiste Wingy Manone, un disciple d’Amstrong, et son orchestre, déambule dans une boutique de prêteur en marquant le rythme avec des baguettes dont il frappe une cymbale, le comptoir, le mur. Il se sert avec élégance et désinvolture de multiples accessoires durant le film et ce numéro influença fortement celui, plus célèbre, de Fred Astaire dans EASTER PARADE.

THE BIRTH OF THE BLUES (que l’on trouve dans le coffret déjà cité et dans un double DVD avec BLUE SKIES et des sous-titres français) entend décrire de manière fictionnelle comment se créa l’Original Dixieland Jazz Band, le premier orchestre de jazz blanc qui quitta la Nouvelle Orléans pour Chicago. Au début, le traitement honteux des musiciens noirs qui cherchent d’où sort le son de leurs instruments inspire les pires craintes. Mais cela s’améliore et l’on voit clairement que les Blancs sont des élèves et les Noirs des professeurs notamment dans une excellente scène ou Eddie Rochester montre à Mary Martin comment swinguer. Il en résulte un merveilleux duo où Crosby et Martin revitalisent « Wait Till the Sun Shines Nellie ». Parmi les autres délices de ce film, truffé d’excellentes chansons, le dernier tourné par Victor Schertzinger, signalons Crosby qui chante aussi magnifiquement « My Melancholy Baby » et une très bonne chanson écrite par Johnny Mercer, « The Waiter, and the Porter and the Upstairs Maid », interprétée avec brio par Mary Martin, Crosby et Jack Teagarden (qui fait un solo de trombone). Ruby Elzy qui incarna Serena dans la PRODUCTION originale de Porgy and Bess chante Saint Louis Blues. A la fin, on rend hommage à plusieurs grands musiciens de jazz dont Ellington et Amstrong

THE BIRTH OF THE BLUES (que l’on trouve dans le coffret déjà cité et dans un double DVD avec BLUE SKIES et des sous-titres français) entend décrire de manière fictionnelle comment se créa l’Original Dixieland Jazz Band, le premier orchestre de jazz blanc qui quitta la Nouvelle Orléans pour Chicago. Au début, le traitement honteux des musiciens noirs qui cherchent d’où sort le son de leurs instruments inspire les pires craintes. Mais cela s’améliore et l’on voit clairement que les Blancs sont des élèves et les Noirs des professeurs notamment dans une excellente scène ou Eddie Rochester montre à Mary Martin comment swinguer. Il en résulte un merveilleux duo où Crosby et Martin revitalisent « Wait Till the Sun Shines Nellie ». Parmi les autres délices de ce film, truffé d’excellentes chansons, le dernier tourné par Victor Schertzinger, signalons Crosby qui chante aussi magnifiquement « My Melancholy Baby » et une très bonne chanson écrite par Johnny Mercer, « The Waiter, and the Porter and the Upstairs Maid », interprétée avec brio par Mary Martin, Crosby et Jack Teagarden (qui fait un solo de trombone). Ruby Elzy qui incarna Serena dans la PRODUCTION originale de Porgy and Bess chante Saint Louis Blues. A la fin, on rend hommage à plusieurs grands musiciens de jazz dont Ellington et Amstrong

Et l’on pourra se reporter aussi à UNE FILLE DE LA PROVINCE (THE COUNTRY GIRL) de George Seaton dont j’ai dit du bien dans une lointaine chronique et où Crosby était magnifique.

Les amateurs pourront aussi faire leurs délices des meilleurs ROAD TO… dont l’humour, les vannes, les blagues référentielles paraissent, dans les meilleurs moments anticiper sur le ton des comédies trash de Judd Apatow : menacé par des Bédouins, Bob Hope déclare qu’il se sent protégé par… Paramount, n’ayant pas achevé son contrat de cinq ans. On trouve plein de blagues peu politiquement correctes (Crosby vend Hope comme esclave sans le moindre remord, Hope se moque d’un handicapé, un chameau commente l’action). Les meilleurs sont ROAD TO MOROCCO, ROAD TO ZANZIBAR, ROAD TO UTOPIA (malgré des interventions pénibles de Robert Benchley). On les trouve dans le coffret Crosby et dans un coffret ON THE ROAD WITH, 4 FILMS où il y a des sous-titres. On entend une très bonne chanson dans ROAD TO MOROCCO.

Michel Legrand

Dans ses très savoureux mémoires, J’AI LE REGRET DE VOUS DIRE OUI écrits avec la complicité de Stéphane Lerouge dont je retrouve l’humour décapant, Michel Legrand approfondit les ouvrages précédents. Il est difficile de ne pas rire ou sourire quand Legrand évoque l’arrivée de Michael Jackson lors d’une représentation du PASSE MURAILLE, les hésitations de la productrice Mag Bodard après la première projection des PARAPLUIES. Mais on est touché par le récit de sa complicité si créatrice avec Jacques Demy (jusque dans leurs différends) ou Jean-Paul Rappeneau, par le portrait très juste qu’il dessine de Joseph Losey (l’histoire de la musique du MESSAGER est loin de la version donnée par Losey à Michel Ciment). J’ai beaucoup aimé l’évocation de l’amitié qui l’unit à Francis Lemarque (le sauveur des PARAPLUIES), Claude Nougaro et bien sûr tous les musiciens de jazz de Quincy Jones à Henry Mancini (voici un portrait amical, chaleureux), de Miles Davis à Bill Evans et les pages qu’il leur consacre sont précieuses et émouvantes de même que les chapitres sur Barbra Streisand, Sarah Vaughan. J’adore cette citation de Mark Twain qui déclare après la mort d’un écrivain qu’il n’aimait pas : « Je n’ai, pas pu me rendre à l’enterrement mais j’ai écrit pour dire que j’étais d’accord. »

Dans ses très savoureux mémoires, J’AI LE REGRET DE VOUS DIRE OUI écrits avec la complicité de Stéphane Lerouge dont je retrouve l’humour décapant, Michel Legrand approfondit les ouvrages précédents. Il est difficile de ne pas rire ou sourire quand Legrand évoque l’arrivée de Michael Jackson lors d’une représentation du PASSE MURAILLE, les hésitations de la productrice Mag Bodard après la première projection des PARAPLUIES. Mais on est touché par le récit de sa complicité si créatrice avec Jacques Demy (jusque dans leurs différends) ou Jean-Paul Rappeneau, par le portrait très juste qu’il dessine de Joseph Losey (l’histoire de la musique du MESSAGER est loin de la version donnée par Losey à Michel Ciment). J’ai beaucoup aimé l’évocation de l’amitié qui l’unit à Francis Lemarque (le sauveur des PARAPLUIES), Claude Nougaro et bien sûr tous les musiciens de jazz de Quincy Jones à Henry Mancini (voici un portrait amical, chaleureux), de Miles Davis à Bill Evans et les pages qu’il leur consacre sont précieuses et émouvantes de même que les chapitres sur Barbra Streisand, Sarah Vaughan. J’adore cette citation de Mark Twain qui déclare après la mort d’un écrivain qu’il n’aimait pas : « Je n’ai, pas pu me rendre à l’enterrement mais j’ai écrit pour dire que j’étais d’accord. »

Bonne occasion pour citer ici les coffrets des musiques de film de Michel Legrand réunis par Stéphane Lerouge.

Très tonique et réjouissant est l’ouvrage de Benoit Duteurtre (dont j’adore l’émission ÉTONNE-MOI BENOIT), LA MORT DE FERNAND OCHSE où il évoque un curieux personnage, ami/amant de Reynaldo Hahn, qui composa une opérette hélas perdue, CHOUCOUNE, écrivit des morceaux de musique, travailla comme décorateurs dans des dizaines de spectacles célèbres (de LOIE FULLER, des ballets de Debussy), fut ami de Ravel et Debussy. Duteurtre avec passion fait revivre l’univers si créatif de ce monde musical, défend comme des chefs d’oeuvre certaines compositions, opérettes de Messager, Hahn, Lattes, Maurice Yvain dont il trace des portraits passionnés. Il analyse LE DIABLE DANS PARIS de Flers, Croisset, et Lattes et donne les paroles de l’air du diable (Dranem parait-il génial) désopilante. Il restitue toute une part de la création française dans la tradition d’Offenbach (Debussy déclarait durant LES BRIGANDS, « ça, c’est de la musique ») qui a été éradiquée au profit d’une soumission à l’Amérique. Duteutre participe à un jury qui remet le prix de la carpette anglaise, récompensant quelqu’un qui s’est écrasé, aplati devant la tyrannie de l’anglais, dernier prix remis à Anne Hidalgo pour son slogan en anglais sur le Paris olympique : Made for Sharing qui fut le slogan d’une marque de pizza américaine.

Très tonique et réjouissant est l’ouvrage de Benoit Duteurtre (dont j’adore l’émission ÉTONNE-MOI BENOIT), LA MORT DE FERNAND OCHSE où il évoque un curieux personnage, ami/amant de Reynaldo Hahn, qui composa une opérette hélas perdue, CHOUCOUNE, écrivit des morceaux de musique, travailla comme décorateurs dans des dizaines de spectacles célèbres (de LOIE FULLER, des ballets de Debussy), fut ami de Ravel et Debussy. Duteurtre avec passion fait revivre l’univers si créatif de ce monde musical, défend comme des chefs d’oeuvre certaines compositions, opérettes de Messager, Hahn, Lattes, Maurice Yvain dont il trace des portraits passionnés. Il analyse LE DIABLE DANS PARIS de Flers, Croisset, et Lattes et donne les paroles de l’air du diable (Dranem parait-il génial) désopilante. Il restitue toute une part de la création française dans la tradition d’Offenbach (Debussy déclarait durant LES BRIGANDS, « ça, c’est de la musique ») qui a été éradiquée au profit d’une soumission à l’Amérique. Duteutre participe à un jury qui remet le prix de la carpette anglaise, récompensant quelqu’un qui s’est écrasé, aplati devant la tyrannie de l’anglais, dernier prix remis à Anne Hidalgo pour son slogan en anglais sur le Paris olympique : Made for Sharing qui fut le slogan d’une marque de pizza américaine.

Je voudrais signaler le dernier Cahier de l’Herne qui est consacré à Curzio Malaparte, personnalité fascinante, complexe, anarchiste, mégalomane, qui passa du fascisme à l’antifascisme, flirta avec le communisme pour le dénigrer et passa sa vie à la recrééer, effaçant ses pires zones d’ombre. C’est dans sa villa de Capri que Godard tourna LE MÉPRIS.. On connaît ce livre extraordinaire qu’est KAPUT (la description de la guerre en Russie fut saluée par Blaise Cendrars et Henry Miller) et aussi LA PEAU tout aussi fort et provoquant mais on ignore des dizaines d’ouvrages comme ce cinglant BAL AU KREMLIN qui paraît chez plusieurs éditeurs. Analyse cinglante, caustique de ce qu’il appelle l’aristocratie communiste qui se pavane durant un bal en 1930. Lire aussi la biographie que lui consacra Maurizio Serra qui a un mal fou à rétablir la vérité.

Je voudrais signaler le dernier Cahier de l’Herne qui est consacré à Curzio Malaparte, personnalité fascinante, complexe, anarchiste, mégalomane, qui passa du fascisme à l’antifascisme, flirta avec le communisme pour le dénigrer et passa sa vie à la recrééer, effaçant ses pires zones d’ombre. C’est dans sa villa de Capri que Godard tourna LE MÉPRIS.. On connaît ce livre extraordinaire qu’est KAPUT (la description de la guerre en Russie fut saluée par Blaise Cendrars et Henry Miller) et aussi LA PEAU tout aussi fort et provoquant mais on ignore des dizaines d’ouvrages comme ce cinglant BAL AU KREMLIN qui paraît chez plusieurs éditeurs. Analyse cinglante, caustique de ce qu’il appelle l’aristocratie communiste qui se pavane durant un bal en 1930. Lire aussi la biographie que lui consacra Maurizio Serra qui a un mal fou à rétablir la vérité.

LE CABINET DES CURIOSITÉS SOCIALES de Gérald Bronner (PUF) est une suite de petits essais amusants incisifs qui essaient d’analyser des faits en apparence irrationnels : pourquoi les chantiers sont-ils toujours en retard, pourquoi François Mitterrand allait écouter Elizabeth Teissier, Jean-Luc Mélenchon menacé par son golem, le rapport entre les téléphones portables et les soucoupes volantes. Bronner examine aussi les théories complotistes, la stupidité des sondages, le retour des Illuminati. C’est décapant, intelligent.

UNE PRIÈRE POUR L’ÉCOLE de Fréderic Beghin (Plon) est une enquête approfondie sur les dérives qui menacent le concept de laïcité. L’auteur fait parler un grand nombre d’enseignants, de conseillers pédagogiques et ce qu’ils racontent est plus qu’inquiétant. De nombreux sujets (sur le rôle des femmes, la création, la Shoah sont contestés et pas seulement par les musulmans intégristes mais par les protestants, les témoins de Jéhovah, les catholiques intégristes.

On ne sort pas indemne de VULNÉRABLES de Richard Krawiec (éditions Tusitala) qui nous parle des laissés pour compte de l’Amérique, de ceux qu’on oublie au bord de la route et qui en conçoivent un désespoir qui les pousse à prendre les pires décisions. Ce sont des personnages qui devraient toucher Yves Rouxel. Il y a une dureté de ton, une concision, une violence viscérale qui évoques les admirables livres de Larry Foundation (EFFETS INDÉSIRABLES réédité par, encore, Tusitala, après que Fayard ait laissé tomber). Comme l’écrit le Blog du Polar de Velda : « Billy Pike aurait pu être un bon garçon… Travailleur, respectueux et aimant envers ses parents, bon époux, bon père. Il est tout le contraire. C’est à la fin des années 80 que Richard Krawiec a écrit ce roman fulgurant. Il le dit dans sa préface de 2016 : « Le personnage principal de Vulnérables, Billy Pike, est de ceux qui sont tombés avant de découvrir qu’il n’y avait personne pour les relever. » Vulnérables n’a jamais trouvé d’éditeur aux Etats-Unis… Les uns après les autres, les éditeurs ont déclaré qu’un tel livre ne trouverait pas de public : « Ils avaient peut-être raison. Il faut tout un village pour élever un enfant, et aussi pour le détruire. Il faut tout un village pour engendrer des familles qui dévorent leurs membres. Peut-être que le pays n’avait pas envie de lire une chose pareille », écrit Richard Krawiec. » Ajoutons que la fin bouleversante, laisse planer un léger espoir.

On ne sort pas indemne de VULNÉRABLES de Richard Krawiec (éditions Tusitala) qui nous parle des laissés pour compte de l’Amérique, de ceux qu’on oublie au bord de la route et qui en conçoivent un désespoir qui les pousse à prendre les pires décisions. Ce sont des personnages qui devraient toucher Yves Rouxel. Il y a une dureté de ton, une concision, une violence viscérale qui évoques les admirables livres de Larry Foundation (EFFETS INDÉSIRABLES réédité par, encore, Tusitala, après que Fayard ait laissé tomber). Comme l’écrit le Blog du Polar de Velda : « Billy Pike aurait pu être un bon garçon… Travailleur, respectueux et aimant envers ses parents, bon époux, bon père. Il est tout le contraire. C’est à la fin des années 80 que Richard Krawiec a écrit ce roman fulgurant. Il le dit dans sa préface de 2016 : « Le personnage principal de Vulnérables, Billy Pike, est de ceux qui sont tombés avant de découvrir qu’il n’y avait personne pour les relever. » Vulnérables n’a jamais trouvé d’éditeur aux Etats-Unis… Les uns après les autres, les éditeurs ont déclaré qu’un tel livre ne trouverait pas de public : « Ils avaient peut-être raison. Il faut tout un village pour élever un enfant, et aussi pour le détruire. Il faut tout un village pour engendrer des familles qui dévorent leurs membres. Peut-être que le pays n’avait pas envie de lire une chose pareille », écrit Richard Krawiec. » Ajoutons que la fin bouleversante, laisse planer un léger espoir.

J’ai été touché par LES RÊVEURS, le premier roman d’Isabelle Carré avec qui j’ai eu tant de joie à travailler sur HOLY LOLA. C’est un récit tendre, délicat que l’on sent devenir de plus en plus personnel et autobiographique, sur des personnages largués par la vie, qui se réfugient dans le silence ou dans la névrose. Comme l’écrit Martine Landrot dans Télérama : « Son premier chapitre Quitter Pantin est une main rétrospectivement posée sur l’épaule de sa mère, mise en quarantaine par ses parents, à cause d’un accident de jeunesse procréateur. Ce n’était pas la future Isabelle qui grandissait clandestinement in utero, mais son frère. Peut-être parce qu’elle a connu la place deux ou trois ans plus tard, Isabelle Carré décrit à merveille l’éveil du nid maternel, constitué de silence, de peur et d’effacement, un nid que l’entourage voulait hologramme, ou pourquoi pas, totalement invisible

REVOIR SES FILMS : SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES, QUATRE ETOILE, LA FEMME DÉFENDUE, CŒURS, LES BUREAUX DE DIEU et tant d’autres.

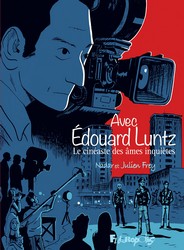

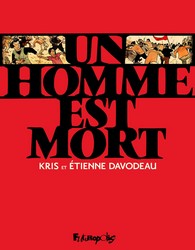

AVEC ÉDOUARD LUNTZ: LE CINÉASTE DES ÂMES INQUIÈTES (par Julien Frey et Nadar chez Futuropolis) est une bande dessinée sur le destin et la vie d’un cinéaste, Edouard Luntz (dont j’ai été l’attaché de presse sur LE DERNIER SAUT écrit par Antoine Blondin) et de ses films qui ont disparu de la circulation. L’aventure et le désastre du GRABUGE, où il porte une lourde responsabilité, très bien montrée dans un essai documentaire passionnant par Michel Ferry (DON’T SAY YES UNTIL I FINISH TALKING !), l’a tué (le luxe des hôtels, la coke, la folie du Brésil et de l’argent qui coulait à flot) mais son destin est tout à fait poignant. Les films de Luntz sont difficiles à trouver. Cet ouvrage pose la question des œuvres bloquées quelquefois par des ayants droit caractériels (Eustache), quelquefois par ces monstres informes que sont les compagnies américaines. A noter également chez Futuropolis, une autre bande dessinée, UN HOMME EST MORT (par Kris et Etienne Davodeau), sur le cinéaste René Vautier et son combat pour défendre les ouvriers et les dockers et un DVD qui vient de sortir aux Editions Montparnasse.

LE VENT DE LA PLAINE est un admirable roman d’Alan Le May, une sorte de miroir de LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT, un livre inspiré, profond, provoquant. Le May joue avec maestria sur l’attente, l’incertitude. J’ai voulu qu’on traduise ce livre dès que suis tombé sur la phrase disant que Cash était le seul de la famille à avoir maîtrise l’étrange dialecte Kiowa qui comprenait 82 voyelles….

LE VENT DE LA PLAINE est un admirable roman d’Alan Le May, une sorte de miroir de LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT, un livre inspiré, profond, provoquant. Le May joue avec maestria sur l’attente, l’incertitude. J’ai voulu qu’on traduise ce livre dès que suis tombé sur la phrase disant que Cash était le seul de la famille à avoir maîtrise l’étrange dialecte Kiowa qui comprenait 82 voyelles….

Comme l’écrit le blog de Lea Touch : « LE VENT DE LA PLAINE est un roman sublime, un roman d’aventure fabuleux qui met en lumière un personnage féminin fort et intrépide. Si Alan Le May décide d’installer son intrigue dans un cadre spatial assez restreint, les paysages sont sublimés par une écriture d’une grande beauté : le nature writing se mêle aux moments d’action avec maestria. »

La force de ce roman repose sur cette tension constante liée à la certitude d’une confrontation à venir entre les Zachary et les Indiens. Cette confrontation étant subséquente au secret inhérent à la naissance de Rachel.

Mais il faut aussi citer l’article du très érudit François Forestier qui écrit sur le film : « Si je vous en parle, c’est pour Alan Le May, l’auteur du livre. Mort en 1964, il est totalement oublié, malgré ses deux titres les plus connus LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT» (porté à l’écran par John Ford) et THE UNFORGIVEN (rien à voir avec le film de Clint Eatswood). Alan Le May, qui a signé des dizaines de romans-westerns, un roman d’aventures fluviales (OLD FATHER OF WATERS, 1928) et quelques polars (dont ONE OF US IS A MURDERER, 1930), mérite d’être redécouvert. THE UNFORGIVEN, qui a servi de base au VENT DE LA PLAINE, est un roman complexe, riche, passionnant, nettement plus noir que le film de John Huston. Une traduction française s’impose. Appel aux éditeurs…

Je ne crois pas que le Nouvel Obs, malgré cet avis comminatoire, ait mentionné ce livre qui figure avec L’ÉTRANGE INCIDENT parmi mes titres favoris.

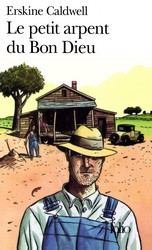

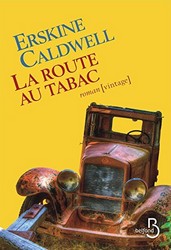

Erskine Caldwell est un écrivain qu’il faut redécouvrir. Romancier audacieux, abordant de plein front les problèmes sexuels et les relations raciales (BAGARRE EN JUILLET est une forte dénonciation du lynchage), il ne renia jamais son engagement, resta fidèle à ses convictions politiques contrairement à hélas Dos Passos et Steinbeck. Lisez bien sur LA ROUTE AU TABAC et LE PETIT ARPENT DU BON DIEU qui furent tous les deux édulcorés, voire massacrés lors des adaptations cinématographiques, surtout LA ROUTE qui est une honteuse trahison et l’un des pires films de Ford.

CLAUDELLE INGLISH de Gordon Douglas est plus honorable en partie grâce à une interprétation nuancée de la ravissante Diane McBain, de Constance Ford, d’Arthur Kennedy et surtout de Claude Akins formidable en soupirant riche, pataud et éternellement éconduit. Mais le scénario reste terne et la précision sèche de Douglas achoppe sur sa timidité (DVD WARNER on demand sans sous titre).

On vient de rééditer LE BÂTARD dont les derniers chapitres sont parmi les plus puissants, les plus désespérés que j’ai lus récemment et LES VOIES DU SEIGNEUR qui est formidablement bidonnant. Cette histoire de pasteur itinérant qui rackette une bande de ploucs blancs ignorants, fainéants (une constante chez Caldwell, il n’y a que les Noirs qui travaillent), pique tout leur alcool, vole leur voiture est aussi décapante que gondolante. Ce livre doit faire partie des sources d’inspiration du Charles Williams de FANTASIA CHEZ LES PLOUCS qui vient d’être réédité par Gallmeister sous le titre LE BIKINI DE DIAMANTS et l’on pense constamment au Jim Thompson de POTTSVILLE 1280, traduction enfin intégrale de ce qui m’inspirera COUP DE TORCHON.