Voici le discours prononcé le 18 octobre 2019 à l’Institut Lumière à Lyon, lors de la remise du Prix Lumière 2019 à Francis Ford Coppola.

Quand on demandait à Alphonse Allais, le Mark Twain français, s’il connaissait Francisque Sarcey, célèbre critique dramatique, Allais répondait : « Je l’ai vu deux ou trois fois, rue de Douai, sur le balcon du 4ème étage de son appartement. Il battait ses tapis. Honnêtement, je n’appelle pas cela connaître. »

Eh bien moi, toutes proportions gardées, cher Francis Coppola, je pourrais dire la même chose vous concernant. A deux exceptions près :

1) il est impossible de vous comparer à Francisque Sarcey, anti-dreyfusard notoire et auteur du retentissant : « les paysans bretons sont si ignorants qu’ils croient à l’influence de la lune sur les marées », montrant qu’un critique pouvait ignorer Aristote, Galilée et Newton.

2) je ne vous jamais vu battre de tapis.

Je vous ai bien croisé à deux ou trois reprises, tout d’abord en 63, à Los Angeles, lors d’une party organisée par Roger Corman pour remercier Robert Benayoun, son premier défenseur que j’accompagnais. Corman nous présenta des acteurs, des collaborateurs, Jack Nicholson, Monte Hellman, Dick Miller parmi lesquels, un jeune homme de 24 ans, vous, son ingénieur du son, son assistant et réalisateur de seconde équipe pour THE YOUNG RACERS.

Vous veniez de tourner DEMENTIA 13 et il ne tarissait pas d’éloges sur vous.

Vous veniez de tourner DEMENTIA 13 et il ne tarissait pas d’éloges sur vous.

La seconde fois, ce fut un dimanche soir, à Paris, au restaurant L’ami Louis où je retrouvais le producteur Irwin Winkler. Vous étiez attablé avec des amis, des membres de votre famille, autour de ces énormes platées de foie gras, spécialité de l’endroit, d’un poulet rôti ou d’un gigot.

Et je me suis retrouvé à vos côtés avec Martin Scorsese mais seulement sur une feuille de papier pour servir de garant à Michael Powell auprès des assurances pour un film tiré d’un opéra de chambre de Philip Glass, THE JUNIPER TREE.

Honnêtement, je n’appelle pas cela connaitre.

Et pourtant, j’ai l’impression d’en savoir pas mal sur vous, de vous avoir souvent côtoyé. C’était à travers vos films qui faisaient naitre en moi des émotions très fortes, très intimes. Je sentais vibrer la personne qui les avait réalisés et vibrais avec elle. J’épousais ses passions, vos passions, je partageais vos doutes, admirais vos audaces narratives ou visuelles, m’identifiais à vos personnages rebelles ou désillusionnés, bravaches, colériques, meurtris par la vie. A travers eux, vous parliez de l’Amérique mais aussi de vous. Tout cela me rendait admiratif. J’étais impressionné. Je le suis encore plus ce soir. Il est difficile de partager une admiration en public. On a peur d’être grandiloquent ou trop sentimental. On a peur d’admirer mal.

Je viens de passer ces dernières semaines à me promener à travers votre œuvre et ce furent des moments exaltants que de revoir un bon nombre de ces films même certains que l’on considère comme des commandes. Ainsi L’IDÉALISTE (THE RAINMAKER) m’a paru tenir formidablement le coup. Cette charge contre la dictature des compagnies d’assurance avec cette fin hustonienne prend encore plus de force, d’urgence après la crise des subprimes.

Rassurez vous je ne vais pas les évoquer tous. Simplement en choisir quelques-uns qui me touchent ou que je trouve méconnus comme ce JARDINS DE PIERRE, un des rares films américains sur le Vietnam à n’évoquer que les conséquences plutôt que la guerre sur le terrain, à travers ces soldats chargés d’enterrer les morts au cimetière d’Arlington. Les opérations militaires étaient juste entrevues à la télévision, des images d’actualité en fond de plan. Cette suite de rituels, enterrements, défilés, hommages, commémorations où prime le poids du deuil et des souvenirs accompagnés par le beau lamento de Carmine Coppola en fait votre film le plus Fordien. John Ford qui même dans ses documentaires de propagande s’attardait sur les morts, les blessés, le prix à payer. « Faites que l’ambulance arrive à temps », s’écriait Jane Darwell dans LA BATAILLE DE MIDWAY. Supplique bouleversante qui me renvoie aux larmes toutes aussi bouleversantes de Marie Stuart Masterson, la jeune héroïne de JARDIN DE PIERRE. Comment oublier cette histoire d’amour si adulte, si mélancolique, si exempte d’effets de maniérismes entre Anjelica Huston et James Caan, celle qui croit que le Vietnam est un génocide et celui qui croit que c’est une atroce erreur mais qu’on n’a pas le droit de la critiquer.

Rassurez vous je ne vais pas les évoquer tous. Simplement en choisir quelques-uns qui me touchent ou que je trouve méconnus comme ce JARDINS DE PIERRE, un des rares films américains sur le Vietnam à n’évoquer que les conséquences plutôt que la guerre sur le terrain, à travers ces soldats chargés d’enterrer les morts au cimetière d’Arlington. Les opérations militaires étaient juste entrevues à la télévision, des images d’actualité en fond de plan. Cette suite de rituels, enterrements, défilés, hommages, commémorations où prime le poids du deuil et des souvenirs accompagnés par le beau lamento de Carmine Coppola en fait votre film le plus Fordien. John Ford qui même dans ses documentaires de propagande s’attardait sur les morts, les blessés, le prix à payer. « Faites que l’ambulance arrive à temps », s’écriait Jane Darwell dans LA BATAILLE DE MIDWAY. Supplique bouleversante qui me renvoie aux larmes toutes aussi bouleversantes de Marie Stuart Masterson, la jeune héroïne de JARDIN DE PIERRE. Comment oublier cette histoire d’amour si adulte, si mélancolique, si exempte d’effets de maniérismes entre Anjelica Huston et James Caan, celle qui croit que le Vietnam est un génocide et celui qui croit que c’est une atroce erreur mais qu’on n’a pas le droit de la critiquer.

James Caan qui était déjà présent, avec Robert Duvall dans LES GENS DE LA PLUIE. Et cher Francis Coppola, je crois que je vous ai aimé dès ce film, dès ce road movie géographique et moral, cette quête entreprise par une femme que jouait Shirley Knight, à la fois égoïste et généreuse, arrogante et peu sure d’elle, instable et décidée, sincère et affectée (elle aime parler d’elle même à la troisième personne), naturelle et artificielle. Qui plaque tout et tombe en chemin amoureuse d’un homme de prime abord aussi simple qu’elle est complexe. Comme certains « innocents » de Faulkner, il est fragile, perdu mais d’une grande intégrité morale. Ce film, nous l’avions passionnément défendu, Jean Pierre Coursodon et moi-même dès sa sortie et voilà ce que nous écrivions : « Coppola a toujours voulu que ses films ressemblent à ce dont ils parlent (c’est sa propre expression) et la méthode de production adoptée pour THE RAIN PEOPLE reflète déjà ce principe. Le tournage lui-même fut un itinéraire, une quête au cours duquel le cinéaste tenta d’élucider son personnage au jour le jour, au fil du voyage… Cette ouverture, cette disponibilité donnait au film une liberté d’allure très rare dans le cinéma américain de l’époque… ».

James Caan qui était déjà présent, avec Robert Duvall dans LES GENS DE LA PLUIE. Et cher Francis Coppola, je crois que je vous ai aimé dès ce film, dès ce road movie géographique et moral, cette quête entreprise par une femme que jouait Shirley Knight, à la fois égoïste et généreuse, arrogante et peu sure d’elle, instable et décidée, sincère et affectée (elle aime parler d’elle même à la troisième personne), naturelle et artificielle. Qui plaque tout et tombe en chemin amoureuse d’un homme de prime abord aussi simple qu’elle est complexe. Comme certains « innocents » de Faulkner, il est fragile, perdu mais d’une grande intégrité morale. Ce film, nous l’avions passionnément défendu, Jean Pierre Coursodon et moi-même dès sa sortie et voilà ce que nous écrivions : « Coppola a toujours voulu que ses films ressemblent à ce dont ils parlent (c’est sa propre expression) et la méthode de production adoptée pour THE RAIN PEOPLE reflète déjà ce principe. Le tournage lui-même fut un itinéraire, une quête au cours duquel le cinéaste tenta d’élucider son personnage au jour le jour, au fil du voyage… Cette ouverture, cette disponibilité donnait au film une liberté d’allure très rare dans le cinéma américain de l’époque… ».

Pourtant la mise en scène, en dehors de moments documentaires (qu’on retrouvera dans de nombreuses œuvres, les scènes de fête des PARRAINS) n’est pas toujours celle qu’on pourrait attendre d’un film en partie improvisé. Un bon nombre de séquences sont rigoureusement structurées et ce mélange de liberté narrative et de recherches formelles annonce aussi bien CONVERSATION SECRÈTE, APOCALYPSE NOW, RUSTY JAMES, que COUP DE COEUR, OUTSIDERS et bien sûr les PARRAIN 1 et 2 avec ces va-et-vient dans le temps et les lieux, ces montages parallèles, ces époustouflantes ellipses temporelles si bien analysées par un Steven Spielberg qui déclare avoir voulu abandonner le cinéma tellement il était impressionné par ces films. Il cite ce moment où l’on passe avec un CUT de la Sicile à Diane Keaton, laquelle tombe brusquement sur Al Pacino, apprenant qu’il est rentré depuis un an. Rien n’est expliqué mais par cette ellipse, cet interstice entre deux plans, le visage de Pacino, on comprend qu’il est devenu le Parrain.

Nous avions donc vu dans LES GENS DE LA PLUIE un film matrice, fondateur qui impose d’emblée toute une série de principes, de paris qui peuvent rivaliser, question audace, avec ceux de Michael Powell et d’Emeric Pressburger. Des paris, non seulement sur le courage des financiers mais aussi sur la curiosité, l’ouverture d’esprit du public.

Audace qu’on retrouvera dans le choix et la diversité des sujets mais aussi dans leur traitement avec ces brusques bifurcations narrative, ces fins en suspension, ce désir constant de transcender, de dépasser le réalisme.

La dramaturgie se veut ouverte, la structure éclatée, truffée de parenthèses, longues scènes de fêtes, d’anniversaire, de cérémonies religieuses refusant la dictature de l’intrigue pour mieux avoir l’air de s’inventer au fur et à mesure du récit. Une liberté paradoxalement confortée par des parti pris visuels flamboyants.

Ainsi, CONVERSATION SECRÈTE s’ouvre sur un plan anthologique, ce long travelling avant au dessus d’une foule qui repère puis isole Gene Hackman, lequel fait le même boulot que la caméra : il suit et espionne un couple dont il enregistre les conversations et le scénario tourne entièrement autour de l’interprétation d’une phrase captée clandestinement dans une foule – « he’d kill us if he got a chance » – et de la manière dont elle est prononcée, qui doit déterminer si on a affaire à la victime ou au meurtrier. Dans cette histoire de paranoïa et de culpabilité, Walter Murch, votre sound designer et vous, révolutionnez tout un type de rapports au son avec des années d’avance sur la technologie de l’époque. J’ai toujours eu un faible pour les moments où Hackman (que Jean-Pierre Marielle tenait alors pour le plus grand acteur du monde), joue du saxophone dans son appartement rajoutant ses solos à des disques notamment sur To Each his own. Moment de solitude et de répit. Dès ce film, vous bousculez bien des archétypes, des mythes américains comme le héros chamboule à la fin son appartement, dénonçant, avec des années d’avance, l’intrusion illicite de la vie privée par une technologie non contrôlée. Ce qui a pris une nouvelle urgence avec les révélations de Snowden sur les pratiques de la NSA, des Gafa.

Ainsi, CONVERSATION SECRÈTE s’ouvre sur un plan anthologique, ce long travelling avant au dessus d’une foule qui repère puis isole Gene Hackman, lequel fait le même boulot que la caméra : il suit et espionne un couple dont il enregistre les conversations et le scénario tourne entièrement autour de l’interprétation d’une phrase captée clandestinement dans une foule – « he’d kill us if he got a chance » – et de la manière dont elle est prononcée, qui doit déterminer si on a affaire à la victime ou au meurtrier. Dans cette histoire de paranoïa et de culpabilité, Walter Murch, votre sound designer et vous, révolutionnez tout un type de rapports au son avec des années d’avance sur la technologie de l’époque. J’ai toujours eu un faible pour les moments où Hackman (que Jean-Pierre Marielle tenait alors pour le plus grand acteur du monde), joue du saxophone dans son appartement rajoutant ses solos à des disques notamment sur To Each his own. Moment de solitude et de répit. Dès ce film, vous bousculez bien des archétypes, des mythes américains comme le héros chamboule à la fin son appartement, dénonçant, avec des années d’avance, l’intrusion illicite de la vie privée par une technologie non contrôlée. Ce qui a pris une nouvelle urgence avec les révélations de Snowden sur les pratiques de la NSA, des Gafa.

Et vous allez continuer. Parfois de manière oblique, ironique : la première phrase du magistral monologue qui ouvre LE PARRAIN « Je crois en l’Amérique. L’Amérique a fait ma fortune » est prononcée par quelqu’un qui demande à Don Corleone de liquider les deux salopards qui ont tabassé et violé sa fille et que le tribunal a libéré dans un jugement inique.

Et vous allez continuer. Parfois de manière oblique, ironique : la première phrase du magistral monologue qui ouvre LE PARRAIN « Je crois en l’Amérique. L’Amérique a fait ma fortune » est prononcée par quelqu’un qui demande à Don Corleone de liquider les deux salopards qui ont tabassé et violé sa fille et que le tribunal a libéré dans un jugement inique.

CONVERSATION SECRÈTE traite aussi d’un thème que l’on retrouvera souvent chez vous jusque dans OUTSIDERS, RUSTY JAMES : le conflit entre une vie privée jalousement protégée (familiale dans les PARRAIN, solitaire dans THE CONVERSATION) et une activité violente ou criminelle, celle-ci finissant par parasiter celle-là. La famille joue un rôle capital dans votre œuvre, la famille de cinéma si soudée (Walter Murch, Dean Tavoularis, Gordon Willis, John Milius, Nicolas Cage, Tom Waits, Carmine et Roman et Sofia Coppola, la liste est longue) et la famille de fiction déchirée parfois par des jalousies, des fissures, des rancoeurs mais où ou abondent des détails sans doute autobiographiques comme la recette des boulettes et saucisses italiennes à la tomate du PARRAIN, certaines réactions qui sonnent si justes, (James Caan qui se mord la main pour réprimer une crise de violence), ces scènes de danse ou de repas, tous les moments avec les enfants.

C’est particulièrement vrai du PARRAIN 2, chronique familiale shakespearienne sur la manière dont le crime organisé détruisait une famille.

Le monde de la Mafia y était décrit comme un univers laborieux, petit bourgeois, gangrené par la suspicion, la paranoïa, la trahison. Les femmes n’y avaient aucune place. C’est votre regard, cher Francis Coppola et lui seul qui nous bouleversait en arrachant à ce monde de violence, des émotions, des sentiments, un moment d’espoir – le sourire d’une jeune sicilienne, un enfant qui joue avec un vieillard dans un jardin – ou d’échec (cette porte que Pacino claque sur Diane Keaton vous cloue le cœur), en s’arrêtant quelques secondes sur un paysage de Sicile sublimé par la géniale partition de Nino Rota.

Tout cela nous paraît maintenant aller de soi. Et pourtant, vous avez dû vous battre pour imposer ces idées et ce soir, je voudrais saluer cette exigence tenace. Face à des dirigeants de studio qui ne voulaient ni de Brando, ni de Pacino, ni de la Sicile. Qui exigeaient de couper dans COTTON CLUB et dans d’autres films qui ressortent maintenant dans des versions plus longues (vous battez même Ridley Scott sur ce terrain). J’admire votre énergie qui vous fit produire des films de Caroll Ballard, Barbet Schroeder, Sofia Coppola comme l’ETALON NOIR, MISHIMA, BARFLY, SOMEWHERE, soutenir Kurosawa et Abel Gance, faire exister envers et contre tout LE PARRAIN III, dont j’adore le dernier tiers somptueusement rythmé par l’opéra de Mascagni et la description au vitriol d’un Vatican assimilé à la Mafia et peut-être à Hollywood. Admirer stimule, vous ouvre l’esprit. Oui cher Francis Coppola, j’ai aimé admirer vos films. Victor Hugo écrivait « Il y a dans l’admiration je ne sais quoi de fortifiant qui dignifie l’intelligence », ajoutant : « Il faut dire, Monsieur, que j’ai pour principe d’admirer l’admirable et de m’en tenir là. »

Tout cela nous paraît maintenant aller de soi. Et pourtant, vous avez dû vous battre pour imposer ces idées et ce soir, je voudrais saluer cette exigence tenace. Face à des dirigeants de studio qui ne voulaient ni de Brando, ni de Pacino, ni de la Sicile. Qui exigeaient de couper dans COTTON CLUB et dans d’autres films qui ressortent maintenant dans des versions plus longues (vous battez même Ridley Scott sur ce terrain). J’admire votre énergie qui vous fit produire des films de Caroll Ballard, Barbet Schroeder, Sofia Coppola comme l’ETALON NOIR, MISHIMA, BARFLY, SOMEWHERE, soutenir Kurosawa et Abel Gance, faire exister envers et contre tout LE PARRAIN III, dont j’adore le dernier tiers somptueusement rythmé par l’opéra de Mascagni et la description au vitriol d’un Vatican assimilé à la Mafia et peut-être à Hollywood. Admirer stimule, vous ouvre l’esprit. Oui cher Francis Coppola, j’ai aimé admirer vos films. Victor Hugo écrivait « Il y a dans l’admiration je ne sais quoi de fortifiant qui dignifie l’intelligence », ajoutant : « Il faut dire, Monsieur, que j’ai pour principe d’admirer l’admirable et de m’en tenir là. »

Et puis il y a eu cette fin de matinée sur les Champs-Élysées. On sortait du Gaumont Ambassade où avait eu lieu la projection presse d’APOCALYPSE NOW. On était sonné. Moi en tout cas et une bonne partie de mes amis. Je savais que ce film allait faire partie pour toujours de ma vie, de ces œuvres qui vous collent à la peau, s’incrustent dans vos souvenirs. Dont l’ambition folle, la vision si ample transforme à chaque pas le réel en mythe. On avance sur un sol qui paraît se dérober sous nos pas, sous ceux des personnages, où la violence surgit comme par mégarde. A chaque instant, on a l’impression de côtoyer l’éternité, de longer de vertigineux abîmes, d’assister à des atrocités plus réelles que la réalité. Bref de s’enfoncer physiquement, moralement au cœur des ténèbres pour paraphraser le roman dont vous vous êtes inspiré. Et la plupart des personnages, Willard, Kurtz (cette version noire de Lord Jim), Kilgore, Hicks pourraient reprendre à leur compte ce qu’écrivait Robert Penn Warren dans L’ESCLAVE LIBRE (BAND OF ANGELS) : « Nous ne vivons pas notre vie, c’est notre vie qui nous vit. Nous ne sommes au bout du compte que ce que l’Histoire nous fait. »

Et puis il y a eu cette fin de matinée sur les Champs-Élysées. On sortait du Gaumont Ambassade où avait eu lieu la projection presse d’APOCALYPSE NOW. On était sonné. Moi en tout cas et une bonne partie de mes amis. Je savais que ce film allait faire partie pour toujours de ma vie, de ces œuvres qui vous collent à la peau, s’incrustent dans vos souvenirs. Dont l’ambition folle, la vision si ample transforme à chaque pas le réel en mythe. On avance sur un sol qui paraît se dérober sous nos pas, sous ceux des personnages, où la violence surgit comme par mégarde. A chaque instant, on a l’impression de côtoyer l’éternité, de longer de vertigineux abîmes, d’assister à des atrocités plus réelles que la réalité. Bref de s’enfoncer physiquement, moralement au cœur des ténèbres pour paraphraser le roman dont vous vous êtes inspiré. Et la plupart des personnages, Willard, Kurtz (cette version noire de Lord Jim), Kilgore, Hicks pourraient reprendre à leur compte ce qu’écrivait Robert Penn Warren dans L’ESCLAVE LIBRE (BAND OF ANGELS) : « Nous ne vivons pas notre vie, c’est notre vie qui nous vit. Nous ne sommes au bout du compte que ce que l’Histoire nous fait. »

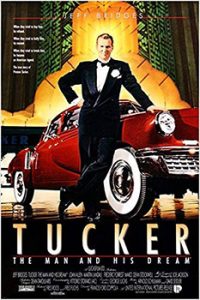

A côté de ces films qu’on pourrait qualifier d’épiques qui brassent le monde, à travers la guerre, le crime organisé, il y a ces chroniques sentimentales intimistes, fragiles, qui dansent sur un fil comme Nastassja Kinsky dans COUP DE CŒUR. Que vous situez, ultime provocation, dans un cadre totalement artificiel, Las Vegas. Un lieu qui ressemble déjà à une parodie toc de décor hollywoodien que Dean Tavoularis recrée génialement en studio en le magnifiant, synthétisant par l’artifice cette ville improbable que Vittorio Storaro illumine comme de l’intérieur. C’est par la lumière que l’on passe d’un lieu dans un autre, que l’on navigue dans le temps. Les personnages évoluent dans une suite de décors gigognes qui s’ouvrent les uns sur les autres au hasard des souvenirs : intérieur de Teri Garr que l’on retrouve dans ses vitrines, appartement enchâssé dans un autre appartement comme ces boites de Joseph Cornell. COUP DE CŒUR qu’on dirait aux antipodes d’APOCALYPSE NOW, partage les mêmes ambitions intransigeantes. L’un et l’autre imposent une même construction musicale, une même méfiance de la psychologie et du réalisme. Les cadrages, les mouvements d’appareil, les jeux avec la lumière, la musique transcendent le canevas, jusqu’à faire partie intégralement du sujet comme d’ailleurs dans TUCKER. Et font surgir comme par magie, dans ce cadre baroque, ostentatoire, des moments de pure intimité tout à fait uniques.

A côté de ces films qu’on pourrait qualifier d’épiques qui brassent le monde, à travers la guerre, le crime organisé, il y a ces chroniques sentimentales intimistes, fragiles, qui dansent sur un fil comme Nastassja Kinsky dans COUP DE CŒUR. Que vous situez, ultime provocation, dans un cadre totalement artificiel, Las Vegas. Un lieu qui ressemble déjà à une parodie toc de décor hollywoodien que Dean Tavoularis recrée génialement en studio en le magnifiant, synthétisant par l’artifice cette ville improbable que Vittorio Storaro illumine comme de l’intérieur. C’est par la lumière que l’on passe d’un lieu dans un autre, que l’on navigue dans le temps. Les personnages évoluent dans une suite de décors gigognes qui s’ouvrent les uns sur les autres au hasard des souvenirs : intérieur de Teri Garr que l’on retrouve dans ses vitrines, appartement enchâssé dans un autre appartement comme ces boites de Joseph Cornell. COUP DE CŒUR qu’on dirait aux antipodes d’APOCALYPSE NOW, partage les mêmes ambitions intransigeantes. L’un et l’autre imposent une même construction musicale, une même méfiance de la psychologie et du réalisme. Les cadrages, les mouvements d’appareil, les jeux avec la lumière, la musique transcendent le canevas, jusqu’à faire partie intégralement du sujet comme d’ailleurs dans TUCKER. Et font surgir comme par magie, dans ce cadre baroque, ostentatoire, des moments de pure intimité tout à fait uniques.

Plus modeste, OUTSIDERS me touche encore plus. Tout parait murmuré dans cette chronique mélancolique où l’on est brusquement ému par une discussion sous un arbre, la lumière d’une fenêtre sous un porche. Des notations subtiles nous font sentir le décalage, les interrogations des personnages, un lien familial fragile, ténu mais auquel peuvent se raccrocher ces ados trop pauvres pour s’intégrer dans une Amérique du succès, trop rêveurs pour surmonter les handicaps de leur classe. A la suite d’une bagarre, deux d’entre eux après une longue cavale se réfugient dans une église abandonnée et cette errance panthéiste constitue l’un des sommets de cette œuvre.

Plus modeste, OUTSIDERS me touche encore plus. Tout parait murmuré dans cette chronique mélancolique où l’on est brusquement ému par une discussion sous un arbre, la lumière d’une fenêtre sous un porche. Des notations subtiles nous font sentir le décalage, les interrogations des personnages, un lien familial fragile, ténu mais auquel peuvent se raccrocher ces ados trop pauvres pour s’intégrer dans une Amérique du succès, trop rêveurs pour surmonter les handicaps de leur classe. A la suite d’une bagarre, deux d’entre eux après une longue cavale se réfugient dans une église abandonnée et cette errance panthéiste constitue l’un des sommets de cette œuvre.

Albert Camus, quand il reçut le prix Nobel écrivit et ces mots, cher Francis Coppola me semblent si bien s’appliquer à tout ces films que j’ai cités. Il suffit de remplacer romancier par cinéaste : « Le romancier doit être vulnérable mais entêté, injuste et passionné de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, toujours partagé entre la douleur et la beauté… Qui après cela pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales ? La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. »

Lire la suite »