DOCUMENTAIRES

Commençons par une œuvre choc, LA GUEULE DE L’EMPLOI de Didier Cros qui évoque les épreuves que doivent subir un groupe de chômeurs désirant trouver un poste au GAN. Cette compagnie d’assurance a fait appel à un cabinet de recrutement qui va avec l’aide d’une DRH et de quelques séides, mettre sur le grill les postulants. On assiste éberlué à un festival d’humiliations, d’épreuves absurdes (vendre des trombones à votre voisin), à la mise en place d’une idéologie qui prône la violence, l’exclusion, l’élimination de l’autre, le chacun pour soi. Ces méthodes reflètent l’état d’esprit d’un patronat français qui semble avoir perdu ses marques, ses repères, ne plus avoir aucun contact humain, ne plus savoir gérer ses employés. Avant même de prononcer un jugement éthique, on peut douter (le mot est faible) de leur efficacité. La violence imposée aux employés de France Telecom n’a pas boosté les résultats. Dans LA GUEULE DE L’EMPLOI, on voit les examinateurs passer à côté de personnes qui semblent plus qualifiées que celles qu’ils retiennent et dont une paraît juste malléable et prête à tout accepter. Est-ce un critère ? Cette négation de l’esprit d’équipe, de la solidarité, de la camaraderie que peut créer le travail me paraît témoigner d’un grand retard, d’une approche abstraite, d’un refus de se coltiner avec le terrain, qui expliquent les mesures calamiteuses prises par de grands dirigeants d’entreprise qui ne pensent qu’à sauver leur retraite. Ce film très puissant met en lumière cette sottise criminelle et il fit des ravages au GAN. Il y a une justice.

Plus construit, plus fictionnel mais tout aussi juste, tout aussi fort, je voudrais saluer le magnifique GENTE DI ROMA, évocation bouleversante, cocasse, touchante, perçante de quelques personnes ordinaires pendant une journée à Rome. Quelle liberté de ton dans ce dernier film de Scola, un de ses plus beaux. Du chômeur qui n’a pas osé dire la vérité à sa femme et fait semblant de partir au travail à tous ces personnages d’émigrés, à ce passager qui disserte sur l’Histoire de Rome en passant par cette femme qui cherche son enfant pendant une manifestation politique où parle Nanni Moretti, on ne sait qui vous touche le plus. A se procurer d’urgence pour réparer une injustice.

Et pour LES EVADÉS DE LA NUIT, je renvoie à l’intervention brillante de Bruno François Boucher sur ce blog. Il y a une légèreté émotionnelle surprenante dans toute la première partie avec cette merveilleuse idée des nonnes qui font du trafic et vont se révéler de fausses religieuses, idée qu’on pourrait trouver chez Comencini et Risi où l’on sent la patte d’ Amidei. A la fin, j’ai été un peu gêné par le recours systématique au zoom arrière quand quelqu’un marche, procédé pas trop voyant ici mais dont j’aurai aimé une utilisation moins fréquente (un travelling arrière est toujours plus agréable).

QUELQUES FILMS FRANÇAIS

Revu avec un immense bonheur GOUPI-MAINS ROUGES que Pathé vient de sortir, hélas sans bonus, ce qui est un peu décevant pour un film aussi important, aussi magistral, aussi bien écrit et filmé. La peinture des paysans que font Becker et Pierre Véry contredit quelque peu l’image idéalisée, glorieuse que voulait donner le Maréchal avec son retour à la terre. Le retour est ici teinté d’âpreté, d’avarice, de violence, de rancœur. Ledoux, le Vigan, Devere sont absolument formidables et Blanchette Brunoy rit en mangeant des pommes, l’une des plus jolies répliques du film.

SEUL DANS LA NUIT, encore Pathé, de Christian Stengel est une curiosité, une histoire de meurtres et de chantage se déroulant autour d’un chanteur de charme. C’est boulevardier, assez mécanique et ne prête guère à conséquence ; certaines chansons sont assez jolies mais on retient surtout la photo de Christian Matras.

Dans la même collection est sorti, on se demande pourquoi ORIENT EXPRESS, nanar léthargique de Carlo Ludivico Bragaglia où le fameux train est immobilisé durant tout le film par la neige. Ce qui a du faciliter le tournage. A noter, carton stupéfiant, que cette production bénéficie de « la supervision artistique » de Roberto Rosselini. A vos DVD les exégètes.

René Château vient de sortir le DESTIN FABULEUX DE DÉSIRÉ CLARY. Je n’ai jamais oublié le moment unique où Guitry intervient, stoppe le film et demande aux acteurs d’abandonner leur rôle et de le donner à un autre. Voilà encore un exemple de liberté cinématographique.

VOIR LA MER de Patrice Leconte m’a semblé avoir été assez sous-estimé. Je veux le revoir pour en parler plus longuement. Clément Sibony m’a paru formidable et Pauline Lefèvre tout à fait charmante.

LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE se revoit toujours avec passion. Ruez vous sur le DVD car pour le moment, la succession Simenon bloque tout autre type d’exploitation de ce chef d’œuvre. C’est une des meilleures adaptations de l’auteur de la Veuve Couderc et il faut saluer le travail épatant du scénariste dialoguiste Maurice Aubergé qui a su préserver la dureté du propos, a pris et tenu le parti pris de ne pas l’intégrer dans une époque précise, ce qui paradoxalement (et pour une fois), aiguise les sentiments et les émotions, leur donne une priorité absolue, un côté intemporel. Et une vraie modernité. On sent, dès les premiers plans que Decoin est inspiré, habité par le sujet, ce que confirme Michel Deville qui était stagiaire sur ce film, et il le tire peu à peu vers la tragédie : celle de la destruction d’une âme qui vous bouleverse davantage à chaque vision. Le propos est incroyablement féministe, ce qui n’était pas si courant dans le cinéma français, en dehors des films écrits par Prévert et Aurenche. Le découpage de Decoin, incisif, net, épuré, utilise admirablement le décor. Regardez la manière dont il utilise l’escalier notamment dans le dernier quart d’heure mais aussi les rapports de plan, les entrées de champ : la découverte de Gabin, la première apparition de Darrieux sont magnifiques. Il y a là une élégance formelle qui évoque celle, contemporaine, de Preminger. La dernière image, ponctuée par la magnifique musique de Jean- Jacques Grunenwald, cette voiture qui s’enfonce dans la nuit jusqu’au noir absolu, est inoubliable.

Pour les amateurs de films contemporains audacieux, je signale PARC, pari assez fou, presque tenu.

SÉRIES TV

BORGEN est un vrai choc, un exemple que le service public français devrait méditer. En s’inspirant sans doute de WEST WING, les auteurs ont réussi à créer une œuvre vraiment européenne, enracinée dans son pays d’origine, prenant certains sujets délicats à bras le corps. On imagine les hurlements frileux de tous ces intermédiaires qui freinent toute création sur les chaines publiques française si on leur avait présenté certaines scènes de Borgen. Celles évoquant un avortement, la corruption politique au plus niveau de l’état ou les rapports entre l’héroïne et ses enfants.

DOWNTON ABBEY, histoire d’une famille d’aristocrate dont les héritiers ont péri dans le naufrage du Titanic et des domestiques qui les servent, est magistralement écrit et dialogué par Julian Fellowes à qui on doit GOSFORD PARK. Les acteurs se régalent, se servant de toutes les nuances d’un texte brillant et parfois touchant. Fellowes est aussi acteur (on l’a vu dans PLACE VENDÔME) et il sait écrire pour eux.

FILMS ANGLAIS

Je voulais revenir sur la sortie de HIGH HOPES de Mike Leigh dont le premier tiers est étourdissant de drôlerie, d’invention, de cocasserie chaleureuse. Avec ce personnage de provincial paumé dans Londres, qui s’incruste chez les protagonistes, un couple de hippies, tellement il se sent seul. Ils finissent par le renvoyer et le plan où on le voit s’éloigner, par la fenêtre d’un autocar, résigné, désolé, perdu, vous prend le cœur et vous fait rire tout à la fois. Certains personnages, la sœur, ceux qui appartiennent à une classe sociale plus fortunée, les Booth Braine (déjà le nom indique le ton) sont un peu caricaturés malgré une interprétation toujours inventive mais Leigh rattrape cette légère faiblesse avec la séquence où l’on impose de force un anniversaire à une vieille dame, la mère du héros, qui rend très émouvant ce personnage au début fort rébarbatif et surtout avec la séquence finale, magnifique : le couple de hippies la font monter sur le toit de leur immeuble, situé dans un quartier ouvrier et lui font découvrir la vue, les gazomètres, les usines et au loin, la Cathédrale Saint-Paul. Et la vieille dame bouleversée, murmure : « Je suis au sommet du monde » comme Cagney dans White Heat. Impossible de ne pas être ému.

Deux autres films de Mike Leigh que je voudrais signaler : le splendide ANOTHER YEAR et le génial et méconnu TOPSY TURVY.

La sortie en salle de THE DEEP BLUE SEA de Terence Davies que j’ai beaucoup aimé et qui a été souvent jugé trop superficiellement (on lui reproche des parti pris vraiment audacieux qui tournent le dos à la mode et donnent une vraie complexité à cette adaptation de Terence Rattigan, auteur à redécouvrir) est une bonne occasion pour revisiter l’œuvre d’un des plus grands cinéastes anglais contemporains. Je rappelle donc DISTANT VOICES, le sublime HOUSE OF MIRTH (Chez les Heureux du Monde), OF TIME AND PLACES, THE NEON BIBLE, surtout disponible en Angleterre, même the DEEP BLUE SEA.

Sortie en Angleterre de WOMAN IN A DRESSING GOWN de Jack Lee Thompson que je voudrais bien voir et de THE GOLDEN SALAMANDER de Ronald Neame avec Trevor Howard et Anouk Aimée qui se révèle une très jolie surprise. C’est un thriller bien mené, tourné en grande partie en extérieurs réels, en Afrique du Nord où l’on voit un archéologue démasquer de dangereux contrebandiers menés par l’inévitable Herbert Lom. La mise en scène est assez nerveuse et la photo d’Oswald Morris plutôt belle. Dans ses mémoires, Neame qui est fier du film (le premier qu’il produisit) dit qu’il se fâcha avec Freddie Francis qui quitta le tournage pour aller rejoindre Powell. Fut-il remplacé par Morris ? La vraie surprise du film vient d’Anouk Aimée, encore créditée Anouk sur le générique qui est ici vive, mutine, flirteuse, touchante. Ses scènes avec Howard sont excellentes et il se passe quelque chose entre eux. Neame dit d’ailleurs qu’il exploita le fait qu’ils avaient une liaison et que cela rejaillit dans le film.

THE NIGHT MY NUMBER CAME UP est une des meilleures productions Ealing dans les dernières années de ce studio. On sent que Michael Balcon veut retrouver, avec cette histoire de prédestination, le ton semi-fantastique (ou fantastique) d’AU CŒUR DE LA NUIT (et aussi paraît-il, d’HALFWAY HOUSE de Dearden qui vient de sortir chez Optimum). Le scénario de RC Sherriff est astucieux, bien construit et distille de manière efficace le suspense, intégrant les réactions des spectateurs qui savent (ou croient savoir) ce qui va se passer. Il est très secondé par des acteurs impeccables, de Michael Redgrave à Alexander Know même si comme souvent chez Ealing, les personnages féminins sont sacrifiés, en l’occurrence Sheila Sim, excellente dans A CANTERBURY TALE de Powell, ici reléguée pour son dernier film, à un rôle de secrétaire. Le travail de Leslie Norman est anonyme mais sans jamais tomber dans les fausses recherches toc de THE LONG, THE SHORT AND THE TALL. La plaisanterie finale fait long feu.

FILMS AMÉRICAINS

Pour compléter la dernière sélection de films rares américains, je recommande chaudement, dans la collection des Introuvables de Wild Side, RAIN de Lewis Milestone, metteur en scène bien oublié et qui eut son heure de gloire lors d’A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU. Ses films, au début des années 30, sont souvent brillants, passionnants et on a redécouvert son FRONT PAGE qui avait été obscurci par les propos de Hawks vantant sa version, le splendide HIS GIRL FRIDAY. Il n’en demeure pas moins que la version Milestone est aussi fort réussie et sidère par l’audace de ses travellings aussi bien que par l’interprétation d’Adolphe Menjou et d’Edward Everett Horton. Et même si le Hildy Johnson que campe Pat O’Brien est moins flamboyant que la transposition féminine qu’en fit Hawks, le Milestone demeure, de toute les versions, la moins édulcorée par rapport à la pièce, la plus fidèle aux audaces du texte.

On retrouve ces recherches formelles dans RAIN (PLUIE) : nouvelle adaptation de Somerset Maugham après celle remarquée de Raoul Walsh dont il n’existe qu’une version tronquée. Le début de RAIN avec ses enchaînés visuels et sonores, ses cadrages inhabituels, impose d’emblée un climat oppressant, claustrophobique. Joan Crawford et Walter Huston restent tous les deux insurpassables en Sadie Thompson et en Révérend Davidson. Cette version bénéficie de la liberté qui va disparaître avec le Code Hays et le portrait de la jeune prostituée est brossé avec beaucoup de force et de sympathie et un ton qui paraît incroyablement féministe. Milestone, après des passages à vide, revint au devant de la scène avec LE COMMANDO DE LA MORT et DES SOURIS ET DES HOMMES dont j’ai déjà parlé. Un de ses derniers films ambitieux, LA GLOIRE ET LA PEUR, vient de sortir en DVD et dans un magnifique Blu-ray.

Toujours chez Wild Side dans cette collection, j’ai enfin vu CAPTAIN KIDD, dernier film de Rowland V. Lee, réalisateur célèbre au temps du muet et à qui on doit le réjouissant SON OF FRANKENSTEIN. C’est une production ultra fauchée de Benedict Bogeaus (Captain Kidd production), entièrement tournée en studio dans des décors misérables. Les plans larges de bateaux sont des stock shots ou des maquettes. Les intérieurs sont d’une pauvreté et d’un manque d’authenticité que ne rattrape pas la photo parfois soignée de Archie Stout. Tous les piliers du genre sont là, John Carradine, Gilbert Roland, Henry Daniel, Sheldon Leonard. Le scénario ignore toute vérité historique, empile les clichés et, faute de moyens, fait l’impasse sur certaines. Des personnages disparaissent et réapparaissent brusquement. Laughton rend le film supportable en cabotinant sans aucune retenue. « Qu’il repose à tout jamais dans les sables de Madagascar. » Et il faut l’entendre se délecter de dire au roi : » Je ne suis rien que son humble moineau » ou bien, après avoir recruté d’anciens pirates : » Entre leur conduite et la mienne, Sire, il n’y aura guère de différence ». Il semble fait pour être pirate comme Brigitte Lahaie pour être pape, ne bouge presque jamais et tue uniquement avec son pistolet. Il passe pour des raisons jamais définies, de longs moments à inscrire dans un livre les 4 ou 5 noms de ceux qu’il veut tuer et à les rayer quand il réussit, comme si sans cela, il n’aurait pas pu retenir leur identité. Péripétie assez absurde.

Un western : FORT MASSACRE, qui reste sinon le meilleur film de Joseph Newman, du moins l’un des plus réussis. Le scénario, bien écrit par Martin Goldsmith (DETOUR, GUNFIGHT AT DODGE CITY), traite de l’extermination d’un groupe de soldats qu’un sergent mène à leur perte, par haine des Indiens. Nous qualifions de manière simpliste ce personnage, très bien joué par Joel McCrea dans un rôle inhabituel de sadique. La réalité est beaucoup plus complexe. A sa haine viscérale (il tue un Indien désarmé qui se rend) se mêlent des pulsions suicidaires. Comme le dit Philippe Garnier : « Plus encore que son racisme dévorant (sa femme a tué leurs enfants pour les soustraire aux Indiens), McCrea est hanté par le commandement dont il a hérité contre son gré. Il rouspète sans cesse qu’il va sans doute prendre la mauvaise décision, mais que quelqu’un doit la prendre. » Le laconisme brutal du film, son absence d’emphase, de lyrisme frappent autant que le ton cinglant des dialogues : « s’il a besoin de notre aide pour aller au ciel, alors sa situation est pire que la nôtre », lance McCrea à un soldat qui veut prononcer une prière sur une tombe. « Vous n’avez aucune opinion personnelle ? », demande-t-il à John Russel – « Si, je déteste les tremblements de terre. » Parlant de sa femme, il fait ce constat glaçant : « Tuer des Indiens quand ils vous tirent dessus, c’est facile. Mais il faut un sacré courage pour faire ce qu’elle a fait », impliquant que lui ne l’aurait pas eu et c’est ce qui le ronge. Les réactions des soldats, témoins désabusés, fatigués, impuissants, évitent tous les pièges de l’échantillonnage, tous les clichés : le mépris sarcastique qu’affiche le soldat de carrière brillamment joué par Forrest Tucker envers son lieutenant blessé est inhabituel dans le genre, tout comme la réaction des soldats face au comportement de leur supérieur, mélange de révolte et de résignation. Un plan muet sur trois ou quatre hommes suffit à exprimer leur dégout. Newman et son chef opérateur Carl Guthrie utilisent admirablement les paysages de rocailles (le premier plan avec un rocher en forme d’oiseau de proie surplombant les soldats, donne le ton), les différences de personnages, leurs réactions, le fait de ne pas les isoler et surtout de les intégrer constamment au paysage. Quand ils rampent, des buissons, des branches cachent à demi leur visage. Même l’Indienne (Susan Cabot) qui surgit dans le dernier quart n’entraîne aucune histoire d’amour. Elle est prête à coucher avec celui qui donnera du whisky à son grand père et, montrant le chiot qu’elle serre dans ses bras, lance : « trop petit pour un diner ». On pense au Charles Marquis Warren de LITTLE BIG HORN et surtout à ULZANAH’S RAID d’Aldrich. Même dureté de ton, même pessimisme latent.

Un western : FORT MASSACRE, qui reste sinon le meilleur film de Joseph Newman, du moins l’un des plus réussis. Le scénario, bien écrit par Martin Goldsmith (DETOUR, GUNFIGHT AT DODGE CITY), traite de l’extermination d’un groupe de soldats qu’un sergent mène à leur perte, par haine des Indiens. Nous qualifions de manière simpliste ce personnage, très bien joué par Joel McCrea dans un rôle inhabituel de sadique. La réalité est beaucoup plus complexe. A sa haine viscérale (il tue un Indien désarmé qui se rend) se mêlent des pulsions suicidaires. Comme le dit Philippe Garnier : « Plus encore que son racisme dévorant (sa femme a tué leurs enfants pour les soustraire aux Indiens), McCrea est hanté par le commandement dont il a hérité contre son gré. Il rouspète sans cesse qu’il va sans doute prendre la mauvaise décision, mais que quelqu’un doit la prendre. » Le laconisme brutal du film, son absence d’emphase, de lyrisme frappent autant que le ton cinglant des dialogues : « s’il a besoin de notre aide pour aller au ciel, alors sa situation est pire que la nôtre », lance McCrea à un soldat qui veut prononcer une prière sur une tombe. « Vous n’avez aucune opinion personnelle ? », demande-t-il à John Russel – « Si, je déteste les tremblements de terre. » Parlant de sa femme, il fait ce constat glaçant : « Tuer des Indiens quand ils vous tirent dessus, c’est facile. Mais il faut un sacré courage pour faire ce qu’elle a fait », impliquant que lui ne l’aurait pas eu et c’est ce qui le ronge. Les réactions des soldats, témoins désabusés, fatigués, impuissants, évitent tous les pièges de l’échantillonnage, tous les clichés : le mépris sarcastique qu’affiche le soldat de carrière brillamment joué par Forrest Tucker envers son lieutenant blessé est inhabituel dans le genre, tout comme la réaction des soldats face au comportement de leur supérieur, mélange de révolte et de résignation. Un plan muet sur trois ou quatre hommes suffit à exprimer leur dégout. Newman et son chef opérateur Carl Guthrie utilisent admirablement les paysages de rocailles (le premier plan avec un rocher en forme d’oiseau de proie surplombant les soldats, donne le ton), les différences de personnages, leurs réactions, le fait de ne pas les isoler et surtout de les intégrer constamment au paysage. Quand ils rampent, des buissons, des branches cachent à demi leur visage. Même l’Indienne (Susan Cabot) qui surgit dans le dernier quart n’entraîne aucune histoire d’amour. Elle est prête à coucher avec celui qui donnera du whisky à son grand père et, montrant le chiot qu’elle serre dans ses bras, lance : « trop petit pour un diner ». On pense au Charles Marquis Warren de LITTLE BIG HORN et surtout à ULZANAH’S RAID d’Aldrich. Même dureté de ton, même pessimisme latent.

De Newman, je conseille vivement THE JUNGLE PATROL, film de guerre ultra fauché d’après une pièce de William Bowers, ce qui explique le dialogue brillant, inventif, l’absence de clichés notamment dans les rapports des soldats avec l’héroïne qui nous valent des scènes curieusement romantiques.

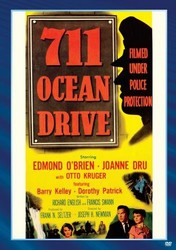

En revanche nous sommes moins enthousiastes que Philippe Garnier sur 711 OCEAN DRIVE (zone 1) qui nous a un peu déçu. Certes Edmond O’Brien est idéal pour interpréter ce technicien des télécommunications qui invente un système permettant de donner les résultats des courses de la côte Est avec un temps d’avance que la Mafia va refiler aux bookmakers. On peut porter au crédit du film ce sujet astucieux (dénoué avec de grosses ficelles), ses nombreux extérieurs à Los Angeles, d’excellents « seconds rôles » bien utilisés, Barry Kelley, Sammy White, Bert Freed et surtout Otto Kruger, ce dernier distribué intelligemment à contre emploi en Big Boss suave et menaçant. Mais le scénario reste routinier et conventionnel (pas seulement durant les sempiternelles introductions en voix off), ne parvient pas à développer certains personnages : celui qu’incarne bien Joanne Dru, la maîtresse d’un mafieux qui la bat et qu’elle trompe avec O’Brien, reste superficiel. Et la spectaculaire poursuite finale sur le barrage de Boulder paraît plaquée, à l’inverse des séquences de Palm Springs, les meilleures du film. A signaler, le carton emphatique proclamant « que de puissants intérêts criminels ont essayé de bloquer le tournage » mais qui comprendrait une part de vérité selon Newman.

En revanche nous sommes moins enthousiastes que Philippe Garnier sur 711 OCEAN DRIVE (zone 1) qui nous a un peu déçu. Certes Edmond O’Brien est idéal pour interpréter ce technicien des télécommunications qui invente un système permettant de donner les résultats des courses de la côte Est avec un temps d’avance que la Mafia va refiler aux bookmakers. On peut porter au crédit du film ce sujet astucieux (dénoué avec de grosses ficelles), ses nombreux extérieurs à Los Angeles, d’excellents « seconds rôles » bien utilisés, Barry Kelley, Sammy White, Bert Freed et surtout Otto Kruger, ce dernier distribué intelligemment à contre emploi en Big Boss suave et menaçant. Mais le scénario reste routinier et conventionnel (pas seulement durant les sempiternelles introductions en voix off), ne parvient pas à développer certains personnages : celui qu’incarne bien Joanne Dru, la maîtresse d’un mafieux qui la bat et qu’elle trompe avec O’Brien, reste superficiel. Et la spectaculaire poursuite finale sur le barrage de Boulder paraît plaquée, à l’inverse des séquences de Palm Springs, les meilleures du film. A signaler, le carton emphatique proclamant « que de puissants intérêts criminels ont essayé de bloquer le tournage » mais qui comprendrait une part de vérité selon Newman.

Lire la suite »

Une vraie découverte que cette adaptation d’un roman de Zona Gale, auteur féministe, très active politiquement selon Dave Kehr, et de la pièce qu’elle en tira (laquelle se joua 198 fois au Théâtre Belmont et obtint le prix Pulitzer) et qui est sous-titrée, dans certaines éditions, « une comédie de mœurs » (a comedy of manners). Il s’agit d’une série de variations plaisantes et sophistiquées sur le thème de Cendrillon. Un des premiers intertitres proclame : « si vous voulez connaître l’état d’une maison, regardez la salle à manger ». Dans cette maison, point de marâtre mais un beau frère méprisant, condescendant, une sœur indifférente. Aux sœurs tyranniques, Zona Gale et la scénariste Clara Beranger (qui écrivit un grand nombre de films pour William deMille) substituent des nièces égoïstes, profiteuses. Lulu vit dans une captivité économique (elle fait la cuisine, la vaisselle), un état d’infériorité, imposés par son statut de femme non mariée et acceptés par une communauté dépeinte comme très conservatrice. Nous aurons droit à des chaussons au lieu de la pantoufle en vair et à deux princes charmants. Le mariage avec le premier qui semble sorti d’une comédie de La Cava (il est conclu presque à l’insu des protagonistes et la bague est remplacée par l’anneau cerclant un cigare) se révèle un échec pour cause de bigamie. Ce qui rabaisse encore Lulu aux yeux de la société et elle ne s’en sortira que quand elle prendra son destin en main, trouvera un travail, grâce au second prince, un instituteur et s’émancipera. Les émotions, les sentiments sont mis en scène avec une légèreté, une retenue très modernes, à l’image de la première séquence qui développe quelques lignes du livre, ajoutant le merveilleux gag du maître de maison qui avance les aiguilles de l’horloge et s’étonne, se plaint du retard de chacun des nouveaux arrivants.

Une vraie découverte que cette adaptation d’un roman de Zona Gale, auteur féministe, très active politiquement selon Dave Kehr, et de la pièce qu’elle en tira (laquelle se joua 198 fois au Théâtre Belmont et obtint le prix Pulitzer) et qui est sous-titrée, dans certaines éditions, « une comédie de mœurs » (a comedy of manners). Il s’agit d’une série de variations plaisantes et sophistiquées sur le thème de Cendrillon. Un des premiers intertitres proclame : « si vous voulez connaître l’état d’une maison, regardez la salle à manger ». Dans cette maison, point de marâtre mais un beau frère méprisant, condescendant, une sœur indifférente. Aux sœurs tyranniques, Zona Gale et la scénariste Clara Beranger (qui écrivit un grand nombre de films pour William deMille) substituent des nièces égoïstes, profiteuses. Lulu vit dans une captivité économique (elle fait la cuisine, la vaisselle), un état d’infériorité, imposés par son statut de femme non mariée et acceptés par une communauté dépeinte comme très conservatrice. Nous aurons droit à des chaussons au lieu de la pantoufle en vair et à deux princes charmants. Le mariage avec le premier qui semble sorti d’une comédie de La Cava (il est conclu presque à l’insu des protagonistes et la bague est remplacée par l’anneau cerclant un cigare) se révèle un échec pour cause de bigamie. Ce qui rabaisse encore Lulu aux yeux de la société et elle ne s’en sortira que quand elle prendra son destin en main, trouvera un travail, grâce au second prince, un instituteur et s’émancipera. Les émotions, les sentiments sont mis en scène avec une légèreté, une retenue très modernes, à l’image de la première séquence qui développe quelques lignes du livre, ajoutant le merveilleux gag du maître de maison qui avance les aiguilles de l’horloge et s’étonne, se plaint du retard de chacun des nouveaux arrivants. William deMille reste une énigme. Peu de films, hélas ont survécu : je n’ai vu que YOUNG ROMANCE réalisé par Georges Melford d’après une de ses pièces de théâtre et son scénario, plaisante comédie d’erreurs et de quiproquos filmée de manière traditionnelle et frontale, et Dave Kehr signale THE SECRET GAME, un film de propagande sur la guerre de 14 avec Sessue Hayakawa et THE IDLE RICH, « une comédie (écrite par Clara Beranger) assez plaisante mais limitée par la technologie du son de 1929 ».

William deMille reste une énigme. Peu de films, hélas ont survécu : je n’ai vu que YOUNG ROMANCE réalisé par Georges Melford d’après une de ses pièces de théâtre et son scénario, plaisante comédie d’erreurs et de quiproquos filmée de manière traditionnelle et frontale, et Dave Kehr signale THE SECRET GAME, un film de propagande sur la guerre de 14 avec Sessue Hayakawa et THE IDLE RICH, « une comédie (écrite par Clara Beranger) assez plaisante mais limitée par la technologie du son de 1929 ». Les amateurs commencent enfin à avoir un grand choix dans les Blu-ray. Et souvent une qualité exceptionnelle. Citons en vrac LE GUÉPARD, FRENCH CANCAN, LA GRANDE ILLUSION, LE DERNIER MÉTRO, EXODUS, L’ÉGYPTIEN, LA GLOIRE ET LA PEUR, LOST HIGHWAY, MULHOLLAND DRIVE et des ressorties comme LE JARDIN DU DIABLE et LA FLÈCHE BRISÉE, et AMBRE d’Otto Preminger que, j’ai revu et qui est un film étonnant, personnel, magnifique. Tout ce qu’en dit Jacques Lourcelles est juste. Sauf sur le choix et l’interprétation des deux vedettes principales dont Preminger ne voulait pas : Linda Darnell en blonde (ce qui ne lui va pas) ne fait pas une Anglaise convaincante et surtout au début, elle paraît soit figée soit soulignant trop les états d’âme de son personnage. On s’y fait et elle devient de mieux en mieux (il faut dire que ses gros plans sont si bien éclairés). Cornel Wilde plombe son rôle même si dans la scène du duel, il n’est pas mal. Sanders, lui, est évidemment magistral et ultra-premingerien et plusieurs autres acteurs sont étonnamment bons (John Russell en bandit de grand chemin, Ann Revere). Autre point faible, la musique ultra-conventionnelle, platement orchestrée, monotone et omniprésente de David Raksin (est-il un si bon compositeur que cela, en dehors de LAURA ?). On peut aussi discuter quelques extérieurs de palais un peu engoncés. Mais à côté de cela que de splendeurs, que d’audace surtout quand on pense aux superproductions de l’époque… Le film étonne par son âpreté, sa noirceur (le scénario de Philip Dunne et Ring Lardner, souvent très bien écrit, montre de vrais rapports de classe et ne fait pas beaucoup de compromis), la manière objective, synthétique dont Preminger regarde ses personnages. Les deux personnages principaux se conduisent plusieurs fois de façon détestable, même s’ils ont des excuses, en tout cas pas comme des héros dans ce genre de film. Ils accumulent les actes égoïstes, les erreurs. On saisit leurs sentiments intimes et la place de ces sentiments dans la société de l’époque. Autre point fort, la géniale photo de Leon Shamroy, souvent d’une immense audace dans sa manière de jouer avec les ombres, d’utiliser une semi-obscurité (la prison, le prodigieux plan séquence de l’accouchement). Toutes les séquences nocturnes ou se déroulant dans des pièces peu éclairées sont incroyablement fortes. Il suffit de penser aux films français en couleur des années 50 (LE ROUGE ET LE NOIR, les CAROLINE CHÉRIE, les Christian-Jaque) pour mesurer le gouffre qui les sépare d’AMBRE où l’on est plus près de Michael Powell. La séquence du duel dans la brume par exemple est une des plus magnifiques séquences en couleur jamais filmée même si les accélérés sont un peu gênants, tout comme le « meurtre » de la garde malade tuée par Ambre alors qu’elle tente de voler et d’étrangler Bruce.

Les amateurs commencent enfin à avoir un grand choix dans les Blu-ray. Et souvent une qualité exceptionnelle. Citons en vrac LE GUÉPARD, FRENCH CANCAN, LA GRANDE ILLUSION, LE DERNIER MÉTRO, EXODUS, L’ÉGYPTIEN, LA GLOIRE ET LA PEUR, LOST HIGHWAY, MULHOLLAND DRIVE et des ressorties comme LE JARDIN DU DIABLE et LA FLÈCHE BRISÉE, et AMBRE d’Otto Preminger que, j’ai revu et qui est un film étonnant, personnel, magnifique. Tout ce qu’en dit Jacques Lourcelles est juste. Sauf sur le choix et l’interprétation des deux vedettes principales dont Preminger ne voulait pas : Linda Darnell en blonde (ce qui ne lui va pas) ne fait pas une Anglaise convaincante et surtout au début, elle paraît soit figée soit soulignant trop les états d’âme de son personnage. On s’y fait et elle devient de mieux en mieux (il faut dire que ses gros plans sont si bien éclairés). Cornel Wilde plombe son rôle même si dans la scène du duel, il n’est pas mal. Sanders, lui, est évidemment magistral et ultra-premingerien et plusieurs autres acteurs sont étonnamment bons (John Russell en bandit de grand chemin, Ann Revere). Autre point faible, la musique ultra-conventionnelle, platement orchestrée, monotone et omniprésente de David Raksin (est-il un si bon compositeur que cela, en dehors de LAURA ?). On peut aussi discuter quelques extérieurs de palais un peu engoncés. Mais à côté de cela que de splendeurs, que d’audace surtout quand on pense aux superproductions de l’époque… Le film étonne par son âpreté, sa noirceur (le scénario de Philip Dunne et Ring Lardner, souvent très bien écrit, montre de vrais rapports de classe et ne fait pas beaucoup de compromis), la manière objective, synthétique dont Preminger regarde ses personnages. Les deux personnages principaux se conduisent plusieurs fois de façon détestable, même s’ils ont des excuses, en tout cas pas comme des héros dans ce genre de film. Ils accumulent les actes égoïstes, les erreurs. On saisit leurs sentiments intimes et la place de ces sentiments dans la société de l’époque. Autre point fort, la géniale photo de Leon Shamroy, souvent d’une immense audace dans sa manière de jouer avec les ombres, d’utiliser une semi-obscurité (la prison, le prodigieux plan séquence de l’accouchement). Toutes les séquences nocturnes ou se déroulant dans des pièces peu éclairées sont incroyablement fortes. Il suffit de penser aux films français en couleur des années 50 (LE ROUGE ET LE NOIR, les CAROLINE CHÉRIE, les Christian-Jaque) pour mesurer le gouffre qui les sépare d’AMBRE où l’on est plus près de Michael Powell. La séquence du duel dans la brume par exemple est une des plus magnifiques séquences en couleur jamais filmée même si les accélérés sont un peu gênants, tout comme le « meurtre » de la garde malade tuée par Ambre alors qu’elle tente de voler et d’étrangler Bruce.