FILMS CLASSIQUES ET D’ABORD BECKER

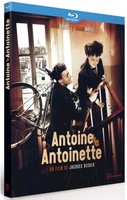

D’abord, il y a Jacques Becker. Ensuite, il y a Jacques Becker dont je ne suis pas loin de penser qu’il fut le plus grand cinéaste français des années 40/50, le plus fluide, le plus moderne. J’ai dit tout le bien qu’on pouvait penser d’ANTOINE ET ANTOINETTE que j’ai envie de citer à nouveau, de pousser ceux qui ne l’ont pas vu à se précipiter sur le magnifique Blu-ray. Cette vision d’une France populaire, vivant dans une semi-précarité mais où l’on s’entraide, s’épaule, on se prête des livres (rien que ce détail date le film et ce n’est pas glorieux pour nous), me bouleverse à chaque vision. La séquence de la noce est une pure merveille, cocasse mais sans aucune condescendance. Noël Roquevert campe de manière magistrale un épicier, profiteur évident du marché noir qui traite les femmes avec une goujaterie suffisante, une bonhomie visqueuse qui le rendent inoubliable.

D’abord, il y a Jacques Becker. Ensuite, il y a Jacques Becker dont je ne suis pas loin de penser qu’il fut le plus grand cinéaste français des années 40/50, le plus fluide, le plus moderne. J’ai dit tout le bien qu’on pouvait penser d’ANTOINE ET ANTOINETTE que j’ai envie de citer à nouveau, de pousser ceux qui ne l’ont pas vu à se précipiter sur le magnifique Blu-ray. Cette vision d’une France populaire, vivant dans une semi-précarité mais où l’on s’entraide, s’épaule, on se prête des livres (rien que ce détail date le film et ce n’est pas glorieux pour nous), me bouleverse à chaque vision. La séquence de la noce est une pure merveille, cocasse mais sans aucune condescendance. Noël Roquevert campe de manière magistrale un épicier, profiteur évident du marché noir qui traite les femmes avec une goujaterie suffisante, une bonhomie visqueuse qui le rendent inoubliable.

Raison de plus pour se précipiter sur EDOUARD ET CAROLINE (Tamasa), comédie miraculeuse, triomphe de l’élégance, de l’agilité visuelle, intellectuelle. Un postulat très simple, très cadré dans le temps, un rythme incroyable qui n’a jamais rien de mécanique et une peinture sociale hilarante. A partir d’un fait en apparence anodin, on frôle le drame, la catastrophe, les larmes. Le ton peut basculer d’une seconde à l’autre et devenir sérieux et grave mais Becker et Annette Wademant ont la générosité de sauver leurs héros et aussi certains personnages : l’Américain qui paraît au début brutal et goujat nous fait découvrir un autre visage. Il est le pendant du banquier des AMANTS DE MONTPARNASSE : comme lui perdu dans un monde de snobs ignares (toutes les notations sur la musique sont désopilantes) et manifestant finalement un goût sûr et personnel. On ne peut pas terminer sans citer Anne Vernon, absolument délicieuse et hyper sexy dans ses déshabillés (elle forme un couple idéal et très moderne, dans le jeu, la façon de bouger, avec Daniel Gélin), Elina Labourdette et son œil de biche, Jacques François, qui hésite entre un nœud mat et un brillant, et bien sûr l’admirable Jean Galland. Ses « Caroline » prononcés avec l’accent anglais (sa stupéfaction quand on ne le comprend pas dans cette langue), son adresse aux déménageurs sont des immortels moments de comédie. Hawksiens sans doute (rythme, mise en scène fluide) mais avec une minutie dans le réalisme qu’on ne trouve pas chez Hawks.

Raison de plus pour se précipiter sur EDOUARD ET CAROLINE (Tamasa), comédie miraculeuse, triomphe de l’élégance, de l’agilité visuelle, intellectuelle. Un postulat très simple, très cadré dans le temps, un rythme incroyable qui n’a jamais rien de mécanique et une peinture sociale hilarante. A partir d’un fait en apparence anodin, on frôle le drame, la catastrophe, les larmes. Le ton peut basculer d’une seconde à l’autre et devenir sérieux et grave mais Becker et Annette Wademant ont la générosité de sauver leurs héros et aussi certains personnages : l’Américain qui paraît au début brutal et goujat nous fait découvrir un autre visage. Il est le pendant du banquier des AMANTS DE MONTPARNASSE : comme lui perdu dans un monde de snobs ignares (toutes les notations sur la musique sont désopilantes) et manifestant finalement un goût sûr et personnel. On ne peut pas terminer sans citer Anne Vernon, absolument délicieuse et hyper sexy dans ses déshabillés (elle forme un couple idéal et très moderne, dans le jeu, la façon de bouger, avec Daniel Gélin), Elina Labourdette et son œil de biche, Jacques François, qui hésite entre un nœud mat et un brillant, et bien sûr l’admirable Jean Galland. Ses « Caroline » prononcés avec l’accent anglais (sa stupéfaction quand on ne le comprend pas dans cette langue), son adresse aux déménageurs sont des immortels moments de comédie. Hawksiens sans doute (rythme, mise en scène fluide) mais avec une minutie dans le réalisme qu’on ne trouve pas chez Hawks.

Il faut toujours rappeler les autres Becker qui sont disponibles : FALBALAS, CASQUE D’OR, le merveilleux RENDEZ-VOUS DE JUILLET (Studio Canal), GOUPI MAINS ROUGES, RUE DE L’ESTRAPADE, LE TROU, voire même le très rapide DERNIER ATOUT. Oublions ALI BABA, œuvre terne et de peu d’intérêt quoi qu’en ait dit Truffaut.

J’ai revu LA NUIT EST MON ROYAUME de Georges Lacombe qui avait été une vraie surprise quand je l’avais découvert par hasard. Et j’ai retrouvé la même émotion devant la sobriété du ton, l’attention porté aux personnages populaires, le refus de tout pathos dans le jeu de Gabin. Evidemment on pense à LA BÊTE HUMAINE, ce qui décuple la force de certains plans (même si un court instant, Lacombe et Agostini utilisent une transparence), notamment celui qui cadre en plongée Gabin, après l’accident, titubant sur le ballast, perdu dans la vapeur qui se dégage de la locomotive ou la soudaine apparition à contre jour de Gérard Oury, l’économe de l’institution, qui vient déranger un moment d’intimité tendre entre Gabin et Simone Valère, et nous fait comprendre le rapport qu’il entretient avec l’institutrice. Ou le travelling dans la foret qui précède Poinsard et Louise qui passe près d’Oury sans le remarquer. Lequel Oury joue cet économe jaloux, coincé avec une vraie sobriété qui contourne ce que le personnage pourrait avoir de conventionnel… Scénario direct, franc, jamais ostentatoire de Marcel Rivet dont c’est le grand titre de gloire (je n’ai jamais vu LES AMANTS DU TAGE de Verneuil) et bon dialogue de Charles Spaak (« le désordre, la saleté cela a une odeur », dit Poinsard) avec une belle dernière réplique. Belle interprétation de Susanne Dehelly, touchante en bonne sœur même si l’évolution de son personnage vers la cécité est trop prévisible. Et musique lyrique mais pas envahissante d’Yves Beaudrier. Un des titres méconnus de la seconde période de Gabin lequel est miraculeux de légèreté, de retenue. Il exprime une vraie grâce dans tous les moments où son affection pour Simone Valère devient de l’amour, mettant en valeur ses tâtonnements, ses brusqueries, ses louvoiements maladroits. Claude Gauteur avait publié un livre très injuste sur Gabin, dénonçant l’embourgeoisement (qui était aussi celui de la France) de celui qui fut une icône de la France populaire d’avant guerre. Il faut revenir sur ce jugement. Gabin dans les années 50 joue beaucoup de héros populaires et ce film le montre tout comme GAS-OIL, LE SANG À LA TÊTE, DES GENS SANS IMPORTANCE ou LE SINGE EN HIVER, sans parler du CHAT. On ne peut lui reprocher d’avoir voulu explorer d’autres milieux et de changer de classe sociale dans LE PRÉSIDENT, LA TRAVERSÉE DE PARIS ou EN CAS DE MALHEUR, trois réussites (et c’est le sujet très critique de LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE). Mais là, dans LA NUIT EST MON ROYAUME, il m’a épaté par sa légèreté qui m’a fait penser à celle de Depardieu dans QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR et LA TÊTE EN FRICHE. Il gagna la coupe Volpi à Venise. Ajoutons que le film de Lacombe traduit une confiance forte dans des valeurs collectives, héritage de la libération, qui en fait un cousin d’ANTOINE ET ANTOINETTE.

J’ai revu LA NUIT EST MON ROYAUME de Georges Lacombe qui avait été une vraie surprise quand je l’avais découvert par hasard. Et j’ai retrouvé la même émotion devant la sobriété du ton, l’attention porté aux personnages populaires, le refus de tout pathos dans le jeu de Gabin. Evidemment on pense à LA BÊTE HUMAINE, ce qui décuple la force de certains plans (même si un court instant, Lacombe et Agostini utilisent une transparence), notamment celui qui cadre en plongée Gabin, après l’accident, titubant sur le ballast, perdu dans la vapeur qui se dégage de la locomotive ou la soudaine apparition à contre jour de Gérard Oury, l’économe de l’institution, qui vient déranger un moment d’intimité tendre entre Gabin et Simone Valère, et nous fait comprendre le rapport qu’il entretient avec l’institutrice. Ou le travelling dans la foret qui précède Poinsard et Louise qui passe près d’Oury sans le remarquer. Lequel Oury joue cet économe jaloux, coincé avec une vraie sobriété qui contourne ce que le personnage pourrait avoir de conventionnel… Scénario direct, franc, jamais ostentatoire de Marcel Rivet dont c’est le grand titre de gloire (je n’ai jamais vu LES AMANTS DU TAGE de Verneuil) et bon dialogue de Charles Spaak (« le désordre, la saleté cela a une odeur », dit Poinsard) avec une belle dernière réplique. Belle interprétation de Susanne Dehelly, touchante en bonne sœur même si l’évolution de son personnage vers la cécité est trop prévisible. Et musique lyrique mais pas envahissante d’Yves Beaudrier. Un des titres méconnus de la seconde période de Gabin lequel est miraculeux de légèreté, de retenue. Il exprime une vraie grâce dans tous les moments où son affection pour Simone Valère devient de l’amour, mettant en valeur ses tâtonnements, ses brusqueries, ses louvoiements maladroits. Claude Gauteur avait publié un livre très injuste sur Gabin, dénonçant l’embourgeoisement (qui était aussi celui de la France) de celui qui fut une icône de la France populaire d’avant guerre. Il faut revenir sur ce jugement. Gabin dans les années 50 joue beaucoup de héros populaires et ce film le montre tout comme GAS-OIL, LE SANG À LA TÊTE, DES GENS SANS IMPORTANCE ou LE SINGE EN HIVER, sans parler du CHAT. On ne peut lui reprocher d’avoir voulu explorer d’autres milieux et de changer de classe sociale dans LE PRÉSIDENT, LA TRAVERSÉE DE PARIS ou EN CAS DE MALHEUR, trois réussites (et c’est le sujet très critique de LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE). Mais là, dans LA NUIT EST MON ROYAUME, il m’a épaté par sa légèreté qui m’a fait penser à celle de Depardieu dans QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR et LA TÊTE EN FRICHE. Il gagna la coupe Volpi à Venise. Ajoutons que le film de Lacombe traduit une confiance forte dans des valeurs collectives, héritage de la libération, qui en fait un cousin d’ANTOINE ET ANTOINETTE.

De Verneuil, j’ai revu édité par René Château, UNE MANCHE ET LA BELLE d’après James Hadley Chase. Ce qui limite le film, coince sa dramaturgie et amoindrit son intérêt. Les personnages, interchangeables, sont ceux qu’on trouve dans la quasi totalité des livres : jeune gigolo qui ne pense qu’au pognon, aux voitures de sport, femme riche, plus âgée, qui semble se laisser berner, fausse ingénue calculatrice. Le monde extérieur n’existe pas et l’action se passe comme dans beaucoup d’autres films (RETOUR DE MANIVELLE) sur la Côte d’Azur qui est juste un décor abstrait. Cela pourrait se passer dix ans avant ou vingt ans après. Personnellement, j’ai un mal fou à m’intéresser à ces personnages dont le seul mobile est le fric, même si le héros fait un moment machine arrière. C’est du théâtre de boulevard criminel avec des retournements faussement surprenants. C’est la dictature de l’intrigue, les personnages courant après elle. Ce qui rend la vision supportable, c’est la volonté touchante, naïve de Verneuil de faire « de la mise en scène » : cadrages élaborés (le premier plan), photo travaillée, profondeur de champ. Cette dernière est utilisée jusqu’à plus soif pendant la partie de cartes, moment tarabiscoté et totalement invraisemblable. Car les plans des criminels chez Chase témoignent d’une sophistication sotte qui forcément doit se retourner contre eux. Mylène Demongeot est assez craquante et parvient à faire passer ce que son personnage peut avoir de convenu et de prévisible. Vidal et Isa Miranda sont sur des rails.

De Verneuil, j’ai revu édité par René Château, UNE MANCHE ET LA BELLE d’après James Hadley Chase. Ce qui limite le film, coince sa dramaturgie et amoindrit son intérêt. Les personnages, interchangeables, sont ceux qu’on trouve dans la quasi totalité des livres : jeune gigolo qui ne pense qu’au pognon, aux voitures de sport, femme riche, plus âgée, qui semble se laisser berner, fausse ingénue calculatrice. Le monde extérieur n’existe pas et l’action se passe comme dans beaucoup d’autres films (RETOUR DE MANIVELLE) sur la Côte d’Azur qui est juste un décor abstrait. Cela pourrait se passer dix ans avant ou vingt ans après. Personnellement, j’ai un mal fou à m’intéresser à ces personnages dont le seul mobile est le fric, même si le héros fait un moment machine arrière. C’est du théâtre de boulevard criminel avec des retournements faussement surprenants. C’est la dictature de l’intrigue, les personnages courant après elle. Ce qui rend la vision supportable, c’est la volonté touchante, naïve de Verneuil de faire « de la mise en scène » : cadrages élaborés (le premier plan), photo travaillée, profondeur de champ. Cette dernière est utilisée jusqu’à plus soif pendant la partie de cartes, moment tarabiscoté et totalement invraisemblable. Car les plans des criminels chez Chase témoignent d’une sophistication sotte qui forcément doit se retourner contre eux. Mylène Demongeot est assez craquante et parvient à faire passer ce que son personnage peut avoir de convenu et de prévisible. Vidal et Isa Miranda sont sur des rails.

J’ai enfin vu 3 CHAMBRES À MANHATTAN de Marcel Carné (Gaumont) qui me faisait assez peur. En effet, j’adorais le livre de Simenon. Ce qu’en dit Paul Vecchiali dans son dictionnaire, ses trois cœurs, m’ont forcé à sauter le pas. Et je n’ai pas été totalement convaincu, malgré l’interprétation magnifique, déchirante, ultra-moderne d’Annie Girardot qui soulève le film, s’en empare et lui donne une émotion rare, la sobriété efficace de Maurice Ronet. Les dialogues de Jacques Sigurd pèsent des tonnes surtout quand ils veulent paraître quotidiens et qu’ils imposent une série d’échanges pseudo-laconiques qui plombent le récit, qui en devient solennel. Le travail de Carné, même s’il est un peu guindé, est moins démodé que ce qu’écrit Sigurd : le premier plan sur New York est une belle transition visuelle, la photo de Schuftan est soignée et nous voyons plus d’extérieurs américains que dans le surestimé et horriblement mal joué 2 HOMMES DANS MANHATTAN (nous avons déliré sur ce film). Assez belle musique de Mal Waldron et Martial Solal.

J’ai enfin vu 3 CHAMBRES À MANHATTAN de Marcel Carné (Gaumont) qui me faisait assez peur. En effet, j’adorais le livre de Simenon. Ce qu’en dit Paul Vecchiali dans son dictionnaire, ses trois cœurs, m’ont forcé à sauter le pas. Et je n’ai pas été totalement convaincu, malgré l’interprétation magnifique, déchirante, ultra-moderne d’Annie Girardot qui soulève le film, s’en empare et lui donne une émotion rare, la sobriété efficace de Maurice Ronet. Les dialogues de Jacques Sigurd pèsent des tonnes surtout quand ils veulent paraître quotidiens et qu’ils imposent une série d’échanges pseudo-laconiques qui plombent le récit, qui en devient solennel. Le travail de Carné, même s’il est un peu guindé, est moins démodé que ce qu’écrit Sigurd : le premier plan sur New York est une belle transition visuelle, la photo de Schuftan est soignée et nous voyons plus d’extérieurs américains que dans le surestimé et horriblement mal joué 2 HOMMES DANS MANHATTAN (nous avons déliré sur ce film). Assez belle musique de Mal Waldron et Martial Solal.

MARGUERITE DE LA NUIT est un Autant-Lara sans Aurenche ni Bost et cela se voit et s’entend. Pourtant le projet est ambitieux (variations sur le mythe de Faust) et certains décors, mal photographiés, intriguent. Mais Montand est catastrophique, totalement à côté de la plaque et Morgan, plus juste, est handicapée par une coiffure horrible et un maquillage très lourd. Courez revoir en revanche LE MARIAGE DE CHIFFON, toujours chez Gaumont, aussi gracieux, délicat, tendre, émouvant que MARGUERITE est lourd et froid. Petite curiosité, on y voit Palau qui tenait le rôle du diable dans l’excellente MAIN DU DIABLE de Tourneur.

FUTURS CLASSIQUES

Restons en France avec le beau documentaire de Paul Lacoste, ENTRE LES BRAS, consacré à la famille Bras, à la passation de pouvoir entre Michel et son fils Sébastien. Il y a des moments de langage dans ce film (qui nous changent des horribles éléments de langage chers aux politiques), des mots qui surgissent chez des gens qui pourtant ne les utilisent guère : un simple mot rentré dans le gorge de Michel Bras prend des allures de confession autobiographique. Et ces images d’assiettes qui sont autant de tableaux, ces plans nous montrant la peau du lait qu’on retire et qu’on fait sécher (on en salive et les voir manger une tartine de cette peau crémeuse vous ferait oublier tous les régimes du monde). Et ces paysages sublimes de l’Aubrac où j’ai tourné la bataille de la PRINCESSE DE MONTPENSIER. Et l’alliance qui se fait entre la cuisine japonaise et ces Auvergnats, que de miracles.

Restons en France avec le beau documentaire de Paul Lacoste, ENTRE LES BRAS, consacré à la famille Bras, à la passation de pouvoir entre Michel et son fils Sébastien. Il y a des moments de langage dans ce film (qui nous changent des horribles éléments de langage chers aux politiques), des mots qui surgissent chez des gens qui pourtant ne les utilisent guère : un simple mot rentré dans le gorge de Michel Bras prend des allures de confession autobiographique. Et ces images d’assiettes qui sont autant de tableaux, ces plans nous montrant la peau du lait qu’on retire et qu’on fait sécher (on en salive et les voir manger une tartine de cette peau crémeuse vous ferait oublier tous les régimes du monde). Et ces paysages sublimes de l’Aubrac où j’ai tourné la bataille de la PRINCESSE DE MONTPENSIER. Et l’alliance qui se fait entre la cuisine japonaise et ces Auvergnats, que de miracles.

Sortie aussi en Blu-ray de QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS de Stéphane Brizé, film très émouvant, superbement joué par Hélène Vincent et Vincent Lindon. Il faut mentionner aussi Emmanuelle Seigner qui est vraiment juste et touchante dans un rôle secondaire (elle est aussi excellente dans le dernier Ozon, DANS LA MAISON).

Et bien sûr AUGUSTINE, œuvre forte, profonde, sur le rapport de la médecine au corps des femmes. Vincent Lindon, magistral, joue Charcot, professeur progressiste qui invente une approche révolutionnaire, secoue nombre d’interdits mais qui reste prisonnier de certains préjugés quand à la manière de traiter les femmes. Alice Winocour réussit ce que Kechiche, pour moi, loupait dans la seconde partie de VÉNUS NOIRE qui restait trop didactique, trop prisonnier d’un carcan idéologique et tire de Soko, déjà splendide dans À L’ORIGINE, une interprétation bouleversante, directe, toujours au centre de l’émotion, jamais manipulatrice ou charmeuse.

Lire la suite »