CINÉMA ITALIEN

J’ai enfin vu LE PROCÈS DES DOGES de Ducio Tessari (Gaumont, collection rouge) qui est un très agréable drame policier et judiciaire se déroulant dans la Venise des doges. Une histoire criminelle dans un contexte historique. Décors et costumes très soignés, avec des recherches visuelles (mélange de couleurs chaudes avec des dominantes plus froides et bleutées à l’arrière-plan). Ducio Tessari tente de dynamiser le procès avec des travellings s’enchainant sur des panoramiques et un montage elliptique, un peu comme André de Toth dans LA MISSION DU COMMANDANT LEX et donne un contenu critique au film (apologie du peuple contre les patriciens) qui reste un peu abstrait. Les flashbacks sont introduits de manière un peu lourde. Le film est plus soigné que certains Freda mais moins inspiré, mais le résultat final est plaisant. Enrico Maria Salerno et Jacques Perrin sont très bons, Michelle Morgan aussi même si elle paraît un peu âgée pour le personnage. Bonne utilisation de Venise en hiver (y a-t-il eu un film tourné en été à Venise ?).

J’ai enfin vu LE PROCÈS DES DOGES de Ducio Tessari (Gaumont, collection rouge) qui est un très agréable drame policier et judiciaire se déroulant dans la Venise des doges. Une histoire criminelle dans un contexte historique. Décors et costumes très soignés, avec des recherches visuelles (mélange de couleurs chaudes avec des dominantes plus froides et bleutées à l’arrière-plan). Ducio Tessari tente de dynamiser le procès avec des travellings s’enchainant sur des panoramiques et un montage elliptique, un peu comme André de Toth dans LA MISSION DU COMMANDANT LEX et donne un contenu critique au film (apologie du peuple contre les patriciens) qui reste un peu abstrait. Les flashbacks sont introduits de manière un peu lourde. Le film est plus soigné que certains Freda mais moins inspiré, mais le résultat final est plaisant. Enrico Maria Salerno et Jacques Perrin sont très bons, Michelle Morgan aussi même si elle paraît un peu âgée pour le personnage. Bonne utilisation de Venise en hiver (y a-t-il eu un film tourné en été à Venise ?).

FILMS AMÉRICAINS

BROADWAY THERAPY : quelle idée intelligente de traduire SHE IS FUNNY THAT WAY par un titre anglais, même si le personnage de la psy irascible permet à Jennifer Aniston de se défouler avec bonheur et jubilation. Il faut l’entendre dire : « Prenez un grand chien » à sa patiente stupéfaite après avoir rabroué un malade. Peter Bogdanovich s’est lancé, entreprise audacieuse, dans un vaudeville à l’ancienne, avec quiproquos (tout le monde se retrouve dans le même restaurant ou le même hôtel) sauf qu’à la place des amants dans le placard, on a des maîtresses dans la salle de douche. La force du film tient dans les acteurs et certains sont très bien choisis : Owen Wilson, bien sûr, la surprenante et délicieuse Imogen Potts qui m’a fait craquer. Certaines péripéties, certaines répliques sont hilarantes (le chauffeur de taxi épuisé par les disputes de ses passagers qui plaque son véhicule pour prendre un taxi). On peut regretter le personnage du juge trop appuyé et l’arrivée inutile et lourdingue des parents dans les dernières scènes qu’ils plombent.

J’ai vu la saison 1 de DEADWOOD qui avait créé un choc à l’époque dès le pilote tourné par Walter Hill qui mélangeait astucieusement des recherches vraiment réalistes (saleté des décors, rues boueuses), un ton très cru où l’on évoque aussi bien les maladies vénériennes que la manière de se débarrasser des cadavres en les donnant à manger aux cochons du restaurateur chinois, héritées des meilleurs westerns révisionnistes et le mélange des tons initié par Leone et Corbucci. Certains personnages sont démystifiés de manière assez émouvante comme Calamity Jane, une alcoolique, amoureuse de Wild Bill Hicock, qui rate presque tout ce qu’elle entreprend. Les épisodes suivants sont moins démonstratifs, plus fluides et imposent des personnages fort réussis dont un ou deux méchants de grande envolée. Il y a aussi une grande attention aux personnages féminins.

J’ai vu la saison 1 de DEADWOOD qui avait créé un choc à l’époque dès le pilote tourné par Walter Hill qui mélangeait astucieusement des recherches vraiment réalistes (saleté des décors, rues boueuses), un ton très cru où l’on évoque aussi bien les maladies vénériennes que la manière de se débarrasser des cadavres en les donnant à manger aux cochons du restaurateur chinois, héritées des meilleurs westerns révisionnistes et le mélange des tons initié par Leone et Corbucci. Certains personnages sont démystifiés de manière assez émouvante comme Calamity Jane, une alcoolique, amoureuse de Wild Bill Hicock, qui rate presque tout ce qu’elle entreprend. Les épisodes suivants sont moins démonstratifs, plus fluides et imposent des personnages fort réussis dont un ou deux méchants de grande envolée. Il y a aussi une grande attention aux personnages féminins.

WESTERNS

A la suite de diverses interventions, j’ai décidé de revoir LA REINE DE LA PRAIRIE et EL DORADO. Je n’avais pas gardé un bon souvenir du premier et cette nouvelle vision n’arrange rien sinon qu’on peut créditer Dwan de quelques plans de repos nocturnes, apaisés qui témoignent d’une vraie douceur. Sinon le scénario et les dialogues sont ridicules, à la limite de la parodie et les Indiens m’ont paru toujours aussi ineptes.

A la suite de diverses interventions, j’ai décidé de revoir LA REINE DE LA PRAIRIE et EL DORADO. Je n’avais pas gardé un bon souvenir du premier et cette nouvelle vision n’arrange rien sinon qu’on peut créditer Dwan de quelques plans de repos nocturnes, apaisés qui témoignent d’une vraie douceur. Sinon le scénario et les dialogues sont ridicules, à la limite de la parodie et les Indiens m’ont paru toujours aussi ineptes.

EL DORADO est très supérieur et Mitchum apporte beaucoup surtout dans le premier tiers du film, de loin le meilleur. Mais l’ensemble paraît quand même fatigué même si Hawks fait preuve d’un certain rythme qu’il conjugue avec sa décontraction légendaire. Le scénario semble fait de bric et de broc (la découverte de Mitchum devenu ivrogne est traitée avec une désinvolture peu payante) pour en arriver obligatoirement à une resucée de RIO BRAVO que le premier tiers n’annonce pas du tout. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la meilleure scène du film est la seule qui soit tirée du beau roman de Harry Brown : quand Wayne tire sur le jeune qui était censé le surveiller et prévenir de son arrivée et le tue par erreur. Dans le livre, la scène était beaucoup plus forte. Elle arrivait plus tard dans l’intrigue et donc on connaissait le jeune qui allait mourir, on l’avait aimé et on ressentait plus fortement sa perte. La séquence dans la famille était plus forte avec une série de réactions complexes. Leigh Brackett fut furieuse d’écrire ce qu’elle appelait « le fils de RIO BRAVO » et cela se sent. James Caan est pas mal dirigé avec son sourire mais les divers trajets et allers et retours dans la dernière partie semblent fastidieux et bâclés quant au traitement de l’espace. Même la photographie de Harold Rosson qui joue exclusivement sur le jaune des fenêtres paraît moins intéressante que celle de RIO BRAVO.

LE DIABLE DANS LA PEAU de George Sherman commence très bien même si l’on fait un sort un peu appuyé au fusil qui va faire prendre Audie Murphy pour le tueur que recherche un marshal. Personnage intéressant que ce policier qui veut tellement arrêter un coupable qu’il est prêt à falsifier la vérité, à tuer un faux coupable. Situation forte et originale (on pense un peu au marshal de QUATRE ÉTRANGES CAVALIERS). Hélas après une première partie ou Sherman utilise très adroitement le Scope et les paysages de rochers arides et dépouillés, le scénario dérape, accumule les rebondissements prévisibles, les invraisemblances (une crête infranchissable semble un petit obstacle pour Audie Murphy et Felicia Farr). Les personnages se délitent notamment celui de Stephen McNally qui reste sur la même note ou paraissent inutiles (Robert Middleton). Et l’affrontement final est ridicule, mal écrit et mal filmé. On a l’impression que le film a été entrepris avec une moitié de scénario.

BIG JAKE. Pour ce film, John Wayne qui le produisait avec la BATJAC fit appel à George Sherman qui l’avait dirigé au début de sa carrière dans une dizaine d’épisodes des THREE MESQUITEERS. Wayne avait apprécié son efficacité, son sens de l’espace, du rythme et Sherman étant mis à l’écart, n’ayant plus dirigé de films depuis 1966, il en fit le producteur des COMANCHEROS que Michael Curtiz commença avant que sa santé force Wayne à reprendre le film dont il dirigea plus de la moitié. Sherman aussi était en mauvaise santé et Wayne refit certaines scènes et re-chorégraphia le règlement de comptes final qui est assez violent. Puis il dirigea la majeure partie de ce qui restait à tourner, laissant pourtant tout le crédit à Sherman. Le début du film est assez réussi, l’attaque sur le ranch McCandles. Le ton est plus violent que d’habitude et BIG JAKE fut coté PG-13, fait rare pour un western de Wayne (le script était du à Harry Julian et Rita Fink, les scénaristes de DIRTY HARRY). Mais après l’ouverture, le récit se perd dans de fastidieuses scènes de comédie. Le personnage de Wayne devient assez déplaisant à force d’humilier ses fils, de leur taper dessus et de faire la morale à tout le monde. Interprétation médiocre de Christopher Mitchum et Patrick Wayne. Bruce Cabot est un peu meilleur. Seul Richard Boone s’en tire même si son personnage reste ultra sommaire. Mais sa dégaine, son visage compensent beaucoup de choses.

BIG JAKE. Pour ce film, John Wayne qui le produisait avec la BATJAC fit appel à George Sherman qui l’avait dirigé au début de sa carrière dans une dizaine d’épisodes des THREE MESQUITEERS. Wayne avait apprécié son efficacité, son sens de l’espace, du rythme et Sherman étant mis à l’écart, n’ayant plus dirigé de films depuis 1966, il en fit le producteur des COMANCHEROS que Michael Curtiz commença avant que sa santé force Wayne à reprendre le film dont il dirigea plus de la moitié. Sherman aussi était en mauvaise santé et Wayne refit certaines scènes et re-chorégraphia le règlement de comptes final qui est assez violent. Puis il dirigea la majeure partie de ce qui restait à tourner, laissant pourtant tout le crédit à Sherman. Le début du film est assez réussi, l’attaque sur le ranch McCandles. Le ton est plus violent que d’habitude et BIG JAKE fut coté PG-13, fait rare pour un western de Wayne (le script était du à Harry Julian et Rita Fink, les scénaristes de DIRTY HARRY). Mais après l’ouverture, le récit se perd dans de fastidieuses scènes de comédie. Le personnage de Wayne devient assez déplaisant à force d’humilier ses fils, de leur taper dessus et de faire la morale à tout le monde. Interprétation médiocre de Christopher Mitchum et Patrick Wayne. Bruce Cabot est un peu meilleur. Seul Richard Boone s’en tire même si son personnage reste ultra sommaire. Mais sa dégaine, son visage compensent beaucoup de choses.

J’en profite pour signaler l’excellente biographie de Wayne par Scott Eyman qui trace un portrait très complexe de l’acteur, de son implication dans les films, de sa générosité avec ses partenaires mais aussi de ses obsessions politiques, de son machisme que nuancent une réelle générosité et une grande culture. Passionné des écrits de Winston Churchill, il faisait des concours de citations de poème avec Roscoe Lee Browne sur THE COWBOYS.

VENGEANCE À L’AUBE est un des meilleurs Sherman, tendu, épuré, sombre. Magnifique photographie de Carl Guthrie qui privilégie les clairs obscurs à Lordsburg et les couleurs vives à Sorroco. Interprétation rêveuse et mélancolique de Rory Calhoun qui a des faux airs de Clooney. Bon dialogue de George Zuckerman, scénariste de Sirk. Piper Laurie dégage une gravité inattendue et Alex Nicol et Edgard Buchanan campent des personnages qui cassent les clichés du genre.

LITVAK (SUITE)

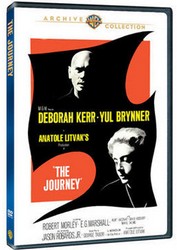

THE JOURNEY est une relative surprise. C’est un des seuls films américains qui prend ouvertement parti, lors des évènements de 1956, pour les révoltés hongrois, même si c’est de manière périphérique. Le scénariste George Tabori (SECRET CEREMONY, la pièce dont s’inspire LEO THE LAST) a toujours préféré une approche oblique. Un des personnages au début dit que ce peuple donne des leçons de courage au monde entier et on lui répond « qui va écouter ». Litvak dans les 30 premières minutes montre les rues dévastées avec la présence obsédante des tanks russes, des civils qui portent des cercueils, une atmosphère de désolation et de résistance passive, filmée avec intelligence. Mais ensuite le récit s’attache aux destins individuels. Même si on peut dire que la majorité des réfugiés étrangers (syriens, américains, français, allemands et Litvak les fait parler dans leur langue) qui ont été stoppés dans leur voyage par le major Surov (Yul Brynner dont c’est peut-être le meilleur rôle) et cantonnés dans un hôtel, représentent de manière allégorique toutes les dissensions, les rivalités, les lâchetés, les compromissions de la communauté internationale qui laissa massacrer les Hongrois sans vraiment réagir. La plupart n’ont d’ailleurs aucune information réelle sur le contexte historique ou politique, sauf peut être le journaliste britannique que joue sans aucun histrionisme un Robert Morley mesuré, intelligent, loin de toute caricature, et Fleming (un Hongrois qui essaie de fuir avec un passeport anglais aidé par Deborah Kerr) interprété par Jason Robards Jr dont c’est le premier rôle et aucun des deux n’a envie d’étaler ses connaissance. Morley est contre les prises de position de Deborah Kerr mais refuse de la condamner. Il y a d’ailleurs dans ce petit groupe plusieurs individus décents qui refusent de dénoncer Fleming ou se déchirent à ce sujet comme ce couple d’Américains moyens, remarquablement joués par EG Marshall et Ann Jackson, qui évite la plupart des clichés. Le plaidoyer d’Ann Jackson (ma famille passe avant la collectivité) est traitée avec respect. La principale force du film, son moteur dramaturgique (qui devient étroit à la fin) repose sur le jeu du chat et de la souris que Brynner joue avec Kerr. Surov est un personnage complexe, torturé, changeant constamment d’humeur, très inhabituel dans le cinéma américain de l’époque. Et bien sûr l’alchimie entre lui et une Deborah Kerr frémissante, sensuelle, fonctionne encore mieux que dans THE KING AND I.

THE JOURNEY est une relative surprise. C’est un des seuls films américains qui prend ouvertement parti, lors des évènements de 1956, pour les révoltés hongrois, même si c’est de manière périphérique. Le scénariste George Tabori (SECRET CEREMONY, la pièce dont s’inspire LEO THE LAST) a toujours préféré une approche oblique. Un des personnages au début dit que ce peuple donne des leçons de courage au monde entier et on lui répond « qui va écouter ». Litvak dans les 30 premières minutes montre les rues dévastées avec la présence obsédante des tanks russes, des civils qui portent des cercueils, une atmosphère de désolation et de résistance passive, filmée avec intelligence. Mais ensuite le récit s’attache aux destins individuels. Même si on peut dire que la majorité des réfugiés étrangers (syriens, américains, français, allemands et Litvak les fait parler dans leur langue) qui ont été stoppés dans leur voyage par le major Surov (Yul Brynner dont c’est peut-être le meilleur rôle) et cantonnés dans un hôtel, représentent de manière allégorique toutes les dissensions, les rivalités, les lâchetés, les compromissions de la communauté internationale qui laissa massacrer les Hongrois sans vraiment réagir. La plupart n’ont d’ailleurs aucune information réelle sur le contexte historique ou politique, sauf peut être le journaliste britannique que joue sans aucun histrionisme un Robert Morley mesuré, intelligent, loin de toute caricature, et Fleming (un Hongrois qui essaie de fuir avec un passeport anglais aidé par Deborah Kerr) interprété par Jason Robards Jr dont c’est le premier rôle et aucun des deux n’a envie d’étaler ses connaissance. Morley est contre les prises de position de Deborah Kerr mais refuse de la condamner. Il y a d’ailleurs dans ce petit groupe plusieurs individus décents qui refusent de dénoncer Fleming ou se déchirent à ce sujet comme ce couple d’Américains moyens, remarquablement joués par EG Marshall et Ann Jackson, qui évite la plupart des clichés. Le plaidoyer d’Ann Jackson (ma famille passe avant la collectivité) est traitée avec respect. La principale force du film, son moteur dramaturgique (qui devient étroit à la fin) repose sur le jeu du chat et de la souris que Brynner joue avec Kerr. Surov est un personnage complexe, torturé, changeant constamment d’humeur, très inhabituel dans le cinéma américain de l’époque. Et bien sûr l’alchimie entre lui et une Deborah Kerr frémissante, sensuelle, fonctionne encore mieux que dans THE KING AND I.

Certains internautes reprochent le manque de romantisme dans leurs rapports alors que c’est le sujet du film. De même il me paraît absurde de faire ce reproche aux séquences entre Kerr et Jason Robards Jr alors qu’ils font l’impossible pour cacher, ne pas extérioriser, leurs sentiments Malheureusement le personnage de Brynner s’amollit à la fin, Tabori lui donne des réactions trop prévisible et il écrit une tirade héroïque pour Jason Robards totalement invraisemblable. On peut regretter ce surplus de péripéties lourdement humanistes dans les 25 dernières minutes (lors d’une tentative d’évasion, Deborah Kerr, brusquement accumule les sottises) et le film perd de sa vigueur. Débuts de Ron Howard (un des gamins du couple américain) et apparition spectaculaire d’Anouk Aimée en partisane hongroise.

THE SISTERS (Warner archive). Je peux reprendre tous les compliments qu’on lui décernait dans 50 ANS quant au ton du film, à l’interprétation très convaincante de Flynn et à l’étonnante scène du tremblement de terre qui démarre de manière presque intime.

FILMS ANGLAIS

On découvre de petites perles dans THE EALING STUDIOS RARITIES COLLECTION (pas de sous-titres hélas)

Le volume 1 ne mérite d’être signalé que pour WEST OF ZANZIBAR de Harry Watt.

Le volume 2, très supérieur, nous offre le premier Carol Reed, MIDSHIPMAN EASY, un film détendu et joyeux salué par Graham Greene et un petit bijou, BRIEF ECSTASY d’Edmond T. Gréville qui fut lui aussi encensé par Greene. Un homme a une très brève relation sexuelle avec une jeune fille et la retrouve 5 ans plus tard mariée à Paul Lukas. Ce film très sensuel, est riche en idées visuelles, en notations subtiles. Gréville maintient une tension érotique que Greene attribuait à ses origines françaises. THE BIG BLOCKADE est un semi-documentaire de propagande impressionnant selon Philip French du Guardian, dirigé par Charles Frend (LA MER CRUELLE). Et le dernier est une histoire de « vigilantes » démasquant un parlementaire corrompu et traître.

Dans le volume 5, en dehors du VAGABOND BIEN AIMÉ de Kurt Berhardt qu’on trouve en France chez Lobster, THE SHIRALEE constitue une découverte passionnante. Cette réalisation écrite et dirigée par Leslie Norman, plus en forme qu’à l’ordinaire, fait parti de ce corpus de films australien produits par Balcon que j’ai vanté ici même dans l’indifférence générale. Les paysages et les décors sont pour beaucoup dans la réussite de ce film devenu culte et dont on me parlait depuis des années. Et il y a aussi Peter Finch, extraordinaire en ouvrier itinérant, incapable de se fixer quelque part et du coup répudié par sa femme qu’il a abandonnée. Il préférence l’errance, les boulots occasionnels, les cuites, les bagarres mais là il va devoir les affronter avec une petite fille de 4 ans. Le ton est âpre pour l’époque, dépouillé : il la traite très durement malgré les remontrances de ses amis. On sait qu’il va s’amadouer mais cela prend du temps. Norman évite la mièvrerie et l’attendrissement. Une œuvre attachante.

Le volume 13 nous offre THE DICTATOR, la première version de A ROYAL AFFAIR, et surtout SECRET LIVES toujours de Gréville qu’on considérait comme perdu. C’est un drame d’espionnage avec la sculpturale Brigitte Horney et le très moyen Neil Hamilton. Et c’est surtout l’occasion pour Gréville de se livrer à une débauche d’idées de mise en scène, de recherches visuelles, rendant hommage à Sternberg au passage. Ce film flamboyant offre une vision très noire du monde de l’espionnage

Je n’ai pas eu le temps d’explorer les autres volumes qui contiennent des Basil Dearden comme FRIEDA au sujet audacieux, un Harry Watt réputé.

J’ai aussi acheté tous les premiers Jack Lee Thompson notamment YIELD TO THE NIGHT (sous-titres anglais je crois), plaidoyer contre la peine de mort écrit par sa femme de l’époque qui connaissait bien la prison. Tout le début est un festival assez marrant de plans à effet (avec amorces, cadrages insolites), Lee Thompson voulant s’affirmer de manière touchante comme un vrai metteur en scène, désireux de trancher sur la grisaille réelle ou non du cinéma britannique. La suite est plus intéressante : le film décrit minutieusement les derniers jours d’une femme condamnée à mort (Diana Dors impressionnante) : c’est une suite de petits faits durs, qui sonnent juste et décrit un système qui se veut humain mais qui est en fait impitoyable. La prisonnière doit dormir avec deux femmes qui la surveillent, sans pouvoir éteindre (on lui donne un bandeau pour les yeux et des calmants) et ces rituels, malgré l’humanité d’une des geôlières, se révèlent oppressants.

J’ai aussi à voir les deux autres qu’on dit très bons : THE WEAK AND THE WICKED et THE WOMAN IN THE DRESSING GOWN dont il écrit le scénario.

Signalons aussi la sortie de l’excellent THE RAKE’S PROGRESS de Sydney Gilliatt, l’un des co-scénaristes d’UNE FEMME DISPARAÎT et l’excellent auteur de WATERLOO ROAD et de GREEN FOR DANGER. C’est un film anglais dont Truffaut dit du bien à Hitchcock (hélas pas de sous-titres).