SIODMAK

MOLLENARD est un des plus grands films des années 30 qui égale les plus grands films noirs américains de Siodmak (LES TUEURS, POUR TOI J’AI TUÉ) dont il partage le ton âpre et violent. Fatigué d’essayer de sauver des commandes boiteuses, ce dernier découvre un roman de l’auteur belge OP Gilbert, mélange de Jack London et de Strindberg nous dit Hervé Dumont dans son bouquin sur le réalisateur. Siodmak s’endette pour acheter lui-même les droits tout en changeant la fin du livre ce qui enthousiasme le romancier. Il travaille de près au scénario avec Gilbert et Charles Spaak, choisit Darius Milhaud pour la musique et tourne le plus souvent en extérieurs. Il nous plonge d’emblée au cœur d’un univers rance, confit dans l’avarice, la dévotion, le respect de l’ordre. Il y a deux sujets qui s’opposent, se répondent, se juxtaposent dans MOLLENARD : d’abord une spectaculaire histoire d’aventures exotiques, visuellement splendide (magnifique photo de Eugen Shuftan) sur fond de trahison, de trafic d’armes d’abord organisé par la Compagnie Maritime et ses puissants actionnaires et que Mollenard reprend à son compte. Trauner reconstitue les rues de Chapeï, dévastées par les bombardements japonais.

MOLLENARD est un des plus grands films des années 30 qui égale les plus grands films noirs américains de Siodmak (LES TUEURS, POUR TOI J’AI TUÉ) dont il partage le ton âpre et violent. Fatigué d’essayer de sauver des commandes boiteuses, ce dernier découvre un roman de l’auteur belge OP Gilbert, mélange de Jack London et de Strindberg nous dit Hervé Dumont dans son bouquin sur le réalisateur. Siodmak s’endette pour acheter lui-même les droits tout en changeant la fin du livre ce qui enthousiasme le romancier. Il travaille de près au scénario avec Gilbert et Charles Spaak, choisit Darius Milhaud pour la musique et tourne le plus souvent en extérieurs. Il nous plonge d’emblée au cœur d’un univers rance, confit dans l’avarice, la dévotion, le respect de l’ordre. Il y a deux sujets qui s’opposent, se répondent, se juxtaposent dans MOLLENARD : d’abord une spectaculaire histoire d’aventures exotiques, visuellement splendide (magnifique photo de Eugen Shuftan) sur fond de trahison, de trafic d’armes d’abord organisé par la Compagnie Maritime et ses puissants actionnaires et que Mollenard reprend à son compte. Trauner reconstitue les rues de Chapeï, dévastées par les bombardements japonais.

L’autre sujet se déroulant en France nous précipite, comme l’écrit Olivier Père dans « un drame atroce de la conjugalité qui met en scène un couple monstrueux séparé par les mers mais uni par la haine ». Gabrielle Dorziat est inoubliable tout comme Harry Baur, héros volcanique « totalement cynique et amoral et en même temps profondément humain, et finalement admirable ». Siodmak s’en prend aux mœurs impitoyables de la Compagnie, à la Religion qui en est complice, à tout un ordre social hypocrite, miné par le lucre. On peut voir dans MOLLENARD une œuvre en prise avec le Front populaire, qui toujours selon Olivier Père « frappe par les sentiments toujours plus grands que nature – jusque et surtout dans la bassesse – qui animent les personnages »

PIÈGES est plus léger mais non moins talentueux. La trame policière quelque peu désinvolte permet d’aligner toute une galerie de suspects, de sketches qui imposent, là aussi (on peut y voir une constante et non une contrainte comme le prouvent ses films UFA) de brusques variations dans le ton. On passe du drame grinçant à des scènes de comédie, de moments réalistes, quasi-documentaires, à des séquences étranges, voire angoissantes. J’ai été surtout marqué par le foisonnement des décors (souvent sombres, nocturnes), des costumes, inventifs et brillants, des silhouettes marquantes, des personnages secondaires : Grec mielleux, majordome coincé et fétichiste (sa scène avec Marie Déa doit être citée), couturier exalté auquel Stroheim donne une force viscérale. Dans le très bon livre d’Hervé Dumont sur Siodmak on apprend que c’est le cinéaste qui trouva et imposa Marie Déa, choix judicieux. Elle est vive, moderne et amène une couleur mutine, ironique qui casse ce que le personnage peut avoir de conventionnel. Maurice Chevalier dans son premier rôle dramatique est tout à fait convaincant et au passage (au mépris de tout réalisme) interprète très bien deux chansons célèbres : « Elle pleurait comme une Madeleine » et « Mon amour ». La mise en scène est souvent brillante et dans les 5 dernières minutes, comme le note Dumont, nous prouve l’invention, le savoir-faire de l’auteur des TUEURS et POUR TOI J’AI TUÉ.

PIÈGES est plus léger mais non moins talentueux. La trame policière quelque peu désinvolte permet d’aligner toute une galerie de suspects, de sketches qui imposent, là aussi (on peut y voir une constante et non une contrainte comme le prouvent ses films UFA) de brusques variations dans le ton. On passe du drame grinçant à des scènes de comédie, de moments réalistes, quasi-documentaires, à des séquences étranges, voire angoissantes. J’ai été surtout marqué par le foisonnement des décors (souvent sombres, nocturnes), des costumes, inventifs et brillants, des silhouettes marquantes, des personnages secondaires : Grec mielleux, majordome coincé et fétichiste (sa scène avec Marie Déa doit être citée), couturier exalté auquel Stroheim donne une force viscérale. Dans le très bon livre d’Hervé Dumont sur Siodmak on apprend que c’est le cinéaste qui trouva et imposa Marie Déa, choix judicieux. Elle est vive, moderne et amène une couleur mutine, ironique qui casse ce que le personnage peut avoir de conventionnel. Maurice Chevalier dans son premier rôle dramatique est tout à fait convaincant et au passage (au mépris de tout réalisme) interprète très bien deux chansons célèbres : « Elle pleurait comme une Madeleine » et « Mon amour ». La mise en scène est souvent brillante et dans les 5 dernières minutes, comme le note Dumont, nous prouve l’invention, le savoir-faire de l’auteur des TUEURS et POUR TOI J’AI TUÉ.

NOTRE-DAME DE LA MOUISE

La reconstitution de la zone est épatante, avec une pléiade d’acteurs inspirés et justes dans des personnages très populaires où l’on reconnaît le formidable Delmont. Le film devient un peu niaiseux dans le dernier quart et prévisible et l’acteur qui joue le curé est un miracle de niaiserie auto-satisfaite. Heureusement Odette Joyeux, déjà au poil, rachète cela et la musique qui est horrible. En effet on voit un vendeur de journaux afficher l’Humanité qui avait reparu sur ordre de Jacques Duclos, on l’oublie souvent, ce qui date le film avec précision.

THE OX-BOW INCIDENT (L’ÉTRANGE INCIDENT)

William Wellman avait eu un coup de cœur pour le superbe livre de Walter Van Tilburg Clark (à paraître prochainement dans ma collection) dès sa parution. Mais Harold Hurley qui avait acheté les droits, voulait imposer Mae West dans la distribution, idée aussi saugrenue que stupide qui rendait Wellman enragé. Finalement, il racheta lui-même les droits et ne voyant pas quel studio accepterait de financer un tel sujet, décida de contacter Darryl Zanuck avec qui il était pourtant vraiment brouillé depuis des années. Ce dernier lut le roman, le trouva magnifique et salua l’audace du sujet tout en déclarant que cela ne ferait pas un rond. Il accepta de le produire en laissant le cinéaste libre à deux conditions près. Il devait s’engager à réaliser ensuite deux films de commande pour le studio, BUFFALO BILL et THUNDERBIRD qui se révélèrent tous les deux fort conventionnels, voire anodins (à l’exception de la bataille dans la rivière pour le premier) et aussi à utiliser le studio pour la plupart des scènes, y compris les extérieurs de la fin, pour réduire le coût du tournage, décision que l’on peut juger discutable. Dans le dernier tiers, cela empêche Wellman de jouer avec la neige, le froid, le vent, éléments essentiels du livre. Le studio aseptise certains plans même si la photo d’Arthur Miller est constamment inspirée.

William Wellman avait eu un coup de cœur pour le superbe livre de Walter Van Tilburg Clark (à paraître prochainement dans ma collection) dès sa parution. Mais Harold Hurley qui avait acheté les droits, voulait imposer Mae West dans la distribution, idée aussi saugrenue que stupide qui rendait Wellman enragé. Finalement, il racheta lui-même les droits et ne voyant pas quel studio accepterait de financer un tel sujet, décida de contacter Darryl Zanuck avec qui il était pourtant vraiment brouillé depuis des années. Ce dernier lut le roman, le trouva magnifique et salua l’audace du sujet tout en déclarant que cela ne ferait pas un rond. Il accepta de le produire en laissant le cinéaste libre à deux conditions près. Il devait s’engager à réaliser ensuite deux films de commande pour le studio, BUFFALO BILL et THUNDERBIRD qui se révélèrent tous les deux fort conventionnels, voire anodins (à l’exception de la bataille dans la rivière pour le premier) et aussi à utiliser le studio pour la plupart des scènes, y compris les extérieurs de la fin, pour réduire le coût du tournage, décision que l’on peut juger discutable. Dans le dernier tiers, cela empêche Wellman de jouer avec la neige, le froid, le vent, éléments essentiels du livre. Le studio aseptise certains plans même si la photo d’Arthur Miller est constamment inspirée.

Certains de ces manques se retrouveront dans l’autre film que Wellman tirera de Van Tilburg Clark, le curieux et original TRACK OF THE CAT, film en couleur sans couleurs, autre preuve de l’admiration que le cinéaste portait au romancier.

Admiration qui est ici est évidente dès les premières séquences, magistrales. Après tant d’années, leur force, leur originalité, leur beauté visuelle restent intactes. Le scénario respecte fidèlement les partis pris dramatiques, le dialogue de Clark, jusque dans les pauses, les silences, notamment dans la séquence extrêmement savoureuse où Gil et Art assoiffés, regardent longuement un tableau représentant une femme allongée, un peu dénudée avec dans l’arrière-plan, un homme qui a l’air de s’avancer vers elle. Henry Fonda, dont c’est un des meilleurs rôles, et Harry Morgan sont éblouissants dans la retenue. La contrainte du studio l’oblige à faire l’impasse sur l’ouverture si lyrique du roman, ce qui resserre la tension, donne encore plus d’importance au dépouillement sobre de la mise en scène. (un extrait de ma post-face)

LOUONS ALDRICH

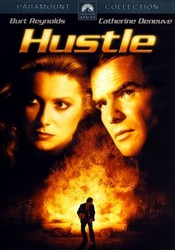

Touchant et curieusement retenu mais avec une abondance inhabituelle de détails noirs et crus, HUSTLE (LA CITÉ DES DANGERS) a un ton, un rythme plutôt tranquille, presque méditatif. De très nombreuses scènes se déroulent dans des intérieurs, soit luxueux (la maison que partagent Deneuve et Reynolds), soit assez glauques (le bureau des flics, la morgue, la maison du couple Hollinger) auxquels Aldrich confère systématiquement un côté étouffant, claustrophobique, donnant l’impression que le personnage de Reynolds se mure, se replie sur lui-même comme le Charlie Castle de THE BIG KNIFE (1955), se réfugie dans ses souvenirs (« Je suis l’étudiant des années 30 ») comme pour éviter d’affronter les sentiments qu’il éprouve pour Catherine Deneuve, call girl de luxe qui vit avec lui « parce qu’il était le seul à faire l’amour avec compassion ».

Touchant et curieusement retenu mais avec une abondance inhabituelle de détails noirs et crus, HUSTLE (LA CITÉ DES DANGERS) a un ton, un rythme plutôt tranquille, presque méditatif. De très nombreuses scènes se déroulent dans des intérieurs, soit luxueux (la maison que partagent Deneuve et Reynolds), soit assez glauques (le bureau des flics, la morgue, la maison du couple Hollinger) auxquels Aldrich confère systématiquement un côté étouffant, claustrophobique, donnant l’impression que le personnage de Reynolds se mure, se replie sur lui-même comme le Charlie Castle de THE BIG KNIFE (1955), se réfugie dans ses souvenirs (« Je suis l’étudiant des années 30 ») comme pour éviter d’affronter les sentiments qu’il éprouve pour Catherine Deneuve, call girl de luxe qui vit avec lui « parce qu’il était le seul à faire l’amour avec compassion ».

Par des moyens diamétralement opposés à ceux de KISS ME DEADLY (1955), Aldrich fait voler en éclat les conventions du genre, les subvertit de manière moins explosive, plus insidieuse. Les scènes d’interrogatoire, les procédures policières sonnent justes et dégagent une vraie amertume, piétinant les conventions du genre. On retrouve bien sûr toute la haine et le mépris qu’il éprouve pour les hommes de pouvoir même si la rage est plus intériorisée, comme s’il n’y avait plus d’espoir : Ernest Borgnine campe un responsable policier veule, lâche, obsédé par la situation sociale et on croise un avocat « à la veste qui coûtait 400 dollars » qui a réussi à faire libérer un criminel (Burt Reynolds lui renverse son assiette sur les jambes). Mais ce n’est rien à côté d’Eddie Albert, son acteur fétiche, qui est là incroyable de fourberie cauteleuse, de fausse bonhomie suintante (on le voit assister au téléphone à une exécution qu’il a organisé), sûr de son d’impunité. HUSTLE est l’une de ses meilleures interprétations et l’on pense très souvent à Nixon.

Ben Johnson, géniale idée de distribution, est formidable en père écrasé de chagrin, découvrant que sa fille avait plongé dans le monde du vice et de la drogue tout comme Catherine Deneuve, radieuse, vivante, et extrêmement touchante. Le scénario de Steve Shagan (SAVE THE TIGER, PRIMAL FEAR et hélas THE SICILIAN) très introspectif, contient des idées fortes, des répliques audacieuses ou cinglantes (« les USA , c’est le Guatemala avec la télévision en couleur » en phase avec la hargne aldrichienne.

Dans la collection Sidonis sort enfin LE SABRE ET LA FLÈCHE d’André de Toth. Ce remake de SAHARA de Zoltan Korda (auquel de Toth collabora) est un formidable exemple de la lutte que devait mener un cinéaste de talent contre de nombreuses contraintes, à commencer par un scénario conventionnel, platement écrit du très routinier Kenneth Gamet. De Toth l’épice en rajoutant ici et là des répliques sèches, concises, percutantes. A Barbara Hale qui déclare vouloir continuer le voyage, Broderick Crawford lance : « Avec ou sans votre scalp ? ». Mais surtout, il transcende l’action par des cadrages inspirés, jouant sur les avant plans, la profondeur de champ. Il filme ses personnages à contre jour et dans une des plus belles séquences sur fond de soleil couchant, moment tout a fait exceptionnel. Aucune intrigue sentimentale mais un ton sec, dégraissé, elliptique.

RAMIN BARHANI

Après avoir découvert le passionnant et terrible 99 HOMES qui évoque de manière inoubliables les conséquences de la cris des subprimes (c’est le complément indispensable de THE BIG SHORT et du LOUP DE WALL STREET), les expulsions, les arnaques, la dictature des banques (le film n’est distribué en France qu’en VOD), je me suis plongé dans les autres films de Ramin Barhani. Tous décrivent une Amérique rarement filmée, peuplée d’émigrés, de travailleurs étrangers qui survivent à coups de petits boulots. Monde surprenant qui nous vaut des scènes, des personnages surprenants, exempts de pittoresque et qu’on ne croise pas dans les films américains. On croise ainsi un Pakistanais, ex-vedette de rock dans son pays qui vend des bagels et du café dans un chariot qu’il va chercher à trois heures du matin pour le pousser à l’endroit qu’il loue (MAN PUSH CART), un chauffeur de taxi sénégalais qui se trouve embringué dans une étrange et poignante aventure (GOODBYE SOLO), un gamin sud-américain qui veut acquérir pour sa soeur un camion cuisine (CHOP SHOP). Barhani est une sorte de réincarnation de Zavatini : même goût pour les personnages populaires, humbles, défavorisés, rejetés par une société égoïste. Même attirance pour les intrigues minimalistes, pour les fins en suspens. Barhani refuse le principe de résolution qui règne sur 90% du cinéma américain. Ses conclusions sont ouvertes et souvent magnifiques (le frère et la sœur qui regardent les oiseaux dans CHOP SHOP), ce qui exaspère certains internautes. Barhani s’est défendu en affirmant qu’il filmait la vie, la réalité et qu’il ne voulait pas la manipuler. On peut juste ici et là se demander si certains de ses héros ne commettent pas des erreurs qui auraient pu être évitées. Cela n’enlève rien à l’humanité incroyable qui se dégage de ses œuvres. A découvrir (disponible en zone 1 et en Angleterre avec parfois des sous-titres français).

Après avoir découvert le passionnant et terrible 99 HOMES qui évoque de manière inoubliables les conséquences de la cris des subprimes (c’est le complément indispensable de THE BIG SHORT et du LOUP DE WALL STREET), les expulsions, les arnaques, la dictature des banques (le film n’est distribué en France qu’en VOD), je me suis plongé dans les autres films de Ramin Barhani. Tous décrivent une Amérique rarement filmée, peuplée d’émigrés, de travailleurs étrangers qui survivent à coups de petits boulots. Monde surprenant qui nous vaut des scènes, des personnages surprenants, exempts de pittoresque et qu’on ne croise pas dans les films américains. On croise ainsi un Pakistanais, ex-vedette de rock dans son pays qui vend des bagels et du café dans un chariot qu’il va chercher à trois heures du matin pour le pousser à l’endroit qu’il loue (MAN PUSH CART), un chauffeur de taxi sénégalais qui se trouve embringué dans une étrange et poignante aventure (GOODBYE SOLO), un gamin sud-américain qui veut acquérir pour sa soeur un camion cuisine (CHOP SHOP). Barhani est une sorte de réincarnation de Zavatini : même goût pour les personnages populaires, humbles, défavorisés, rejetés par une société égoïste. Même attirance pour les intrigues minimalistes, pour les fins en suspens. Barhani refuse le principe de résolution qui règne sur 90% du cinéma américain. Ses conclusions sont ouvertes et souvent magnifiques (le frère et la sœur qui regardent les oiseaux dans CHOP SHOP), ce qui exaspère certains internautes. Barhani s’est défendu en affirmant qu’il filmait la vie, la réalité et qu’il ne voulait pas la manipuler. On peut juste ici et là se demander si certains de ses héros ne commettent pas des erreurs qui auraient pu être évitées. Cela n’enlève rien à l’humanité incroyable qui se dégage de ses œuvres. A découvrir (disponible en zone 1 et en Angleterre avec parfois des sous-titres français).

ET AUSSI

LE JUIF QUI NÉGOCIA AVEC LES NAZIS (Doriane Films) est un documentaire passionnant qui retrace l’histoire tourmentée d’Israel Katzner qui sauva 1600 juifs de la déportation en donnant de l’argent à Eichman, en lui promettant des camions qu’il ne livra jamais (en fait il en sauva 18 000 autres par la suite en les faisant envoyer dans un camp qui n’était pas de concentration). Il fut accusé de trahison pour avoir négocié avec Eichman, manœuvre lancée par l’extrême-droite pour casser le gouvernement Ben Gourion. Un terroriste de droite, manipulé, l’abattit. Histoire stupéfiante. Il fallait abattre Katner car ce qu’il avait fait mettait en lumière l’inaction de nombre de dirigeants juifs, notamment en Hongrie. Le pays préférait sanctifier des héros morts les armes à la main même pour un résultat nul, plutôt que ceux qui avaient réussi par la ruse ou l’intelligence. Un jugement de la cour supreme blanchit Katzner de toutes les accusations ignominieuses qu’on avait répandus et qui par contagion, touchaient les rescapés qu’il avait sauvé. Certains (surtout les plus riches) refusèrent de témoigner pour lui, notamment un rabbin quittance : Non il ne m’a pas sauvé. C’est Dieu qui m’a sauvé. A comparer avec le film de Amos Gitai sur l’assassinat de Rabin.

LE JUIF QUI NÉGOCIA AVEC LES NAZIS (Doriane Films) est un documentaire passionnant qui retrace l’histoire tourmentée d’Israel Katzner qui sauva 1600 juifs de la déportation en donnant de l’argent à Eichman, en lui promettant des camions qu’il ne livra jamais (en fait il en sauva 18 000 autres par la suite en les faisant envoyer dans un camp qui n’était pas de concentration). Il fut accusé de trahison pour avoir négocié avec Eichman, manœuvre lancée par l’extrême-droite pour casser le gouvernement Ben Gourion. Un terroriste de droite, manipulé, l’abattit. Histoire stupéfiante. Il fallait abattre Katner car ce qu’il avait fait mettait en lumière l’inaction de nombre de dirigeants juifs, notamment en Hongrie. Le pays préférait sanctifier des héros morts les armes à la main même pour un résultat nul, plutôt que ceux qui avaient réussi par la ruse ou l’intelligence. Un jugement de la cour supreme blanchit Katzner de toutes les accusations ignominieuses qu’on avait répandus et qui par contagion, touchaient les rescapés qu’il avait sauvé. Certains (surtout les plus riches) refusèrent de témoigner pour lui, notamment un rabbin quittance : Non il ne m’a pas sauvé. C’est Dieu qui m’a sauvé. A comparer avec le film de Amos Gitai sur l’assassinat de Rabin.

LE TUEUR DE BOSTON (THE STRANGLER de Burt Topper, chez Artus) mérite d’être vu pour l’interprétation mémorable de Victor Buono en étrangleur schizophrène, obèse, égotiste avec son sourire terrifiant vampirisé par sa mère (Ellen Corby, saisissante). Cette première version de L’Etrangleur de Boston sortit quelques semaines avant les aveux de l’assassin. Son budget modeste, les décors minimalistes lui confèrent un réalisme brut de décoffrage.

Lire la suite »