Robert Parrish, John Huston, Elia Kazan… visages du cinéma américain

29 janvier 2021 par Bertrand Tavernier - DVD

J’ai trouvé MIRACLE EN ALABAMA (THE MIRACLE WORKER) bouleversant. Ce corps à corps entre une institutrice elle même handicapée et une gamine sourde et quasi muette que ses parents surprotègent, affrontement aussi physique que mental, est à coup sur le chef d’œuvre d’Arthur Penn avec GEORGIA (FOUR FRIENDS) auquel l’Avant-scène cinéma consacre un numéro avec des interviews de tous les acteurs, effectués par Antoine Sire. On sort de MIRACLE rompu, exténué, notamment après le très long plan séquence dans la salle à manger. Se battre contre les préjugés paraît presque plus difficile que de triompher de la maladie comme le prouvent les combats récents contre le Covid aux USA où rien ne semble avoir changé depuis l’époque d’Helen Keller. Excellent bonus de Fred Mercier.

J’ai trouvé MIRACLE EN ALABAMA (THE MIRACLE WORKER) bouleversant. Ce corps à corps entre une institutrice elle même handicapée et une gamine sourde et quasi muette que ses parents surprotègent, affrontement aussi physique que mental, est à coup sur le chef d’œuvre d’Arthur Penn avec GEORGIA (FOUR FRIENDS) auquel l’Avant-scène cinéma consacre un numéro avec des interviews de tous les acteurs, effectués par Antoine Sire. On sort de MIRACLE rompu, exténué, notamment après le très long plan séquence dans la salle à manger. Se battre contre les préjugés paraît presque plus difficile que de triompher de la maladie comme le prouvent les combats récents contre le Covid aux USA où rien ne semble avoir changé depuis l’époque d’Helen Keller. Excellent bonus de Fred Mercier.

FILMS NOIRS

STRANGER ON THE PROWL (Olive, zone 1 sans sous-titres) était sorti en France sous le titre UN HOMME À DETRUIRE et signé Andrea Forzano. Il avait été tourné en Italie par Joseph Losey pendant qu’il était sur la liste noire, produit par une petite société créée par diverses personnalités progressistes, Ben et Norma Barzman, Bernard Vorhaus et le scénario était écrit par Ben Barzman (TEMPS SANS PITIÉ, LE CID) d’après une histoire de Noël Calef. Le scénario patine parfois, l’affrontement final paraît trop étiré pour une issue prévisible et certains rebondissements trop fabriqués renvoient à ces films noirs français qui semblent solliciter le Destin. Mais la mise en scène vigoureuse fait preuve d’une vitalité, d’une énergie qui rattrape ces manques, Losey utilisant admirablement les très nombreux extérieurs et dirigeant aussi bien le jeune garçon que Dean Stockwell dans LE PETITE GARCON AUX CHEVEUX VERTS. Visuellement, STRANGER paraît davantage en osmose avec tout un courant néo-réaliste (on pense souvent à De Santis, à Germi) qu’avec le film noir américain

STRANGER ON THE PROWL (Olive, zone 1 sans sous-titres) était sorti en France sous le titre UN HOMME À DETRUIRE et signé Andrea Forzano. Il avait été tourné en Italie par Joseph Losey pendant qu’il était sur la liste noire, produit par une petite société créée par diverses personnalités progressistes, Ben et Norma Barzman, Bernard Vorhaus et le scénario était écrit par Ben Barzman (TEMPS SANS PITIÉ, LE CID) d’après une histoire de Noël Calef. Le scénario patine parfois, l’affrontement final paraît trop étiré pour une issue prévisible et certains rebondissements trop fabriqués renvoient à ces films noirs français qui semblent solliciter le Destin. Mais la mise en scène vigoureuse fait preuve d’une vitalité, d’une énergie qui rattrape ces manques, Losey utilisant admirablement les très nombreux extérieurs et dirigeant aussi bien le jeune garçon que Dean Stockwell dans LE PETITE GARCON AUX CHEVEUX VERTS. Visuellement, STRANGER paraît davantage en osmose avec tout un courant néo-réaliste (on pense souvent à De Santis, à Germi) qu’avec le film noir américain

Dans les grandes réussites de Richard Fleischer, LE GÉNIE DU MAL (Rimini) d’après le beau livre de Meyer Levin, est plus rarement cité que l’implacable ÉTRANGLEUR DE RILLINGTON PLACE ou le très brillant et humaniste ÉTRANGLEUR DE BOSTON. Il est pourtant tout aussi passionnant tant dans sa description des années 20 qui montre l’errance criminelle, de deux fils de famille dévoyés, arrogants (mieux décrits que dans THE ROPE) qui croient avoir compris Nietzsche (Dean Stockwell est particulièrement exceptionnel) que dans les séquences de procès, mises en scène avec une élégance, une clarté, une limpidité assez incroyables. Welles, dans le rôle de l’avocat Clarence Darrow, défenseur des syndicalistes et des ouvriers grévistes, baptisé ici Jonathan Wilm,, fait la composition d’acteur la plus retenue, la plus sobre, la plus intériorisée de toute sa carrière. Il parle doucement, sans achever toutes les phrases, comme à la limite de l’épuisement. Dans ses mémoires Fleischer écrit qu’il dut se bagarrer pour l’obliger à descendre, à se contenir. Dans le bonus du film, il parle d’un gros différend et ensuite d’une entente. J’ai rarement vu Welles aussi sobre et aussi contenu et sa plaidoirie est tout bonnement sublime d’humanité. Diane Varsi est extrêmement touchante et EG Marshall, remarquable, en procureur. Là encore très bons bonus.

Dans les grandes réussites de Richard Fleischer, LE GÉNIE DU MAL (Rimini) d’après le beau livre de Meyer Levin, est plus rarement cité que l’implacable ÉTRANGLEUR DE RILLINGTON PLACE ou le très brillant et humaniste ÉTRANGLEUR DE BOSTON. Il est pourtant tout aussi passionnant tant dans sa description des années 20 qui montre l’errance criminelle, de deux fils de famille dévoyés, arrogants (mieux décrits que dans THE ROPE) qui croient avoir compris Nietzsche (Dean Stockwell est particulièrement exceptionnel) que dans les séquences de procès, mises en scène avec une élégance, une clarté, une limpidité assez incroyables. Welles, dans le rôle de l’avocat Clarence Darrow, défenseur des syndicalistes et des ouvriers grévistes, baptisé ici Jonathan Wilm,, fait la composition d’acteur la plus retenue, la plus sobre, la plus intériorisée de toute sa carrière. Il parle doucement, sans achever toutes les phrases, comme à la limite de l’épuisement. Dans ses mémoires Fleischer écrit qu’il dut se bagarrer pour l’obliger à descendre, à se contenir. Dans le bonus du film, il parle d’un gros différend et ensuite d’une entente. J’ai rarement vu Welles aussi sobre et aussi contenu et sa plaidoirie est tout bonnement sublime d’humanité. Diane Varsi est extrêmement touchante et EG Marshall, remarquable, en procureur. Là encore très bons bonus.

A noter que Darrow est incarné par Spencer Tracy dans PROCÈS DE SINGE de Stanley Kramer où il défend contre des fondamentalistes chrétiens, un professeur qui a osé évoquer Darwin La longue scène qui l’oppose à Fredric March devrait être projetée dans toutes écoles.

A cette trilogie essentielle, on peut ajouter LA FILLE SUR LA BALANÇOIRE (Rimini) qui se situe pratiquement au même niveau et Farley Granger dont c’est un des meilleurs rôles après LES AMANTS DE LA NUIT, est le cousin des deux jeunes criminels de COMPULSION. Même arrogance de caste, même jalousie morbide, même perversité qui fait froid dans le dos à quoi on peut ajouter une haine des femmes. Dans ce quasi chef d’œuvre, si bien éclairé et décoré, on ne peut que regretter un décor de montagne en studio. Tout le reste est parfait.

A cette trilogie essentielle, on peut ajouter LA FILLE SUR LA BALANÇOIRE (Rimini) qui se situe pratiquement au même niveau et Farley Granger dont c’est un des meilleurs rôles après LES AMANTS DE LA NUIT, est le cousin des deux jeunes criminels de COMPULSION. Même arrogance de caste, même jalousie morbide, même perversité qui fait froid dans le dos à quoi on peut ajouter une haine des femmes. Dans ce quasi chef d’œuvre, si bien éclairé et décoré, on ne peut que regretter un décor de montagne en studio. Tout le reste est parfait.

FALLEN ANGELS (Elephant) fut une série télévisée qui, hélas, ne dura que deux saisons, consacrée au film noir, initiée par William Hornberg et coproduite par Sydney Pollack. Les épisodes de 25 minutes étaient tournés comme des films, avec des recherches esthétiques sophistiquées parfois un peu voyantes : travail très poussé sur les couleurs, chefs opérateurs prestigieux, décors stylisés, thème musical d’Elmer et Peter Bernstein Beaucoup de scénarios adaptent des auteurs prestigieux : ainsi Tom Hanks filme plutôt bien une nouvelle typique de l’humanité de Raymond Chandler et Tom Cruise, eh oui, affronte très honorablement un court récit fulgurant qui reprend les thématiques chères à Jim Thompson. Steven Soderbergh signe deux épisodes glaçants et contrôlés de main de maître, tandis qu’Alphonso Cuaron, déniché par Pollack, fait des débuts fracassants en dirigeant de main de maître une Laura Dern bouleversante. Dans un autre épisode, les fans de Chandler découvriront, pour la première et dernière fois, un Philip Marlowe noir incarné par Danny Glover dans un épisode malheureusement trop étiré. L’adaptation de Mickey Spillane par John Dalh m’a semblé fabriquée comme ses précédents opus et d’un nihilisme éprouvant.

FALLEN ANGELS (Elephant) fut une série télévisée qui, hélas, ne dura que deux saisons, consacrée au film noir, initiée par William Hornberg et coproduite par Sydney Pollack. Les épisodes de 25 minutes étaient tournés comme des films, avec des recherches esthétiques sophistiquées parfois un peu voyantes : travail très poussé sur les couleurs, chefs opérateurs prestigieux, décors stylisés, thème musical d’Elmer et Peter Bernstein Beaucoup de scénarios adaptent des auteurs prestigieux : ainsi Tom Hanks filme plutôt bien une nouvelle typique de l’humanité de Raymond Chandler et Tom Cruise, eh oui, affronte très honorablement un court récit fulgurant qui reprend les thématiques chères à Jim Thompson. Steven Soderbergh signe deux épisodes glaçants et contrôlés de main de maître, tandis qu’Alphonso Cuaron, déniché par Pollack, fait des débuts fracassants en dirigeant de main de maître une Laura Dern bouleversante. Dans un autre épisode, les fans de Chandler découvriront, pour la première et dernière fois, un Philip Marlowe noir incarné par Danny Glover dans un épisode malheureusement trop étiré. L’adaptation de Mickey Spillane par John Dalh m’a semblé fabriquée comme ses précédents opus et d’un nihilisme éprouvant.

Dans ses films criminels, même à travers leurs différences, Henry Hathaway impose une vision, une approche personnelles : narration dépouillée, concise, refus du sentimentalisme, quasi absence de musique aussi bien dans THE DARK CORNER que dans 14 HEURES ou dans APPELEZ NORD 777. Dans LE CARREFOUR DE LA MORT, elle est réduite à la portion congrue si on la compare avec celle de Steiner pour LE GRAND SOMMEIL ou de LA CITÉ SANS VOILES. Chaque fois qu’il le peut, Hathaway arrête une scène avant sa vraie fin, s’arrange pour ne pas souligner le moment d’émotion. Il opte pour une dramaturgie sèche, claire, retenue que soulignait James Agee. Pensez par exemple à la séquence exemplaire du CARREFOUR où Mature dans un atelier de la prison, fait demander des nouvelles de sa femme et découvre qu’elle est morte. Durant l‘échange le plus important, le dialogue est filmé de loin et ni Mature ni le spectateur ne l’entendent. Dans APPELEZ NORD 777, Stewart vient annoncer à la vieille femme de ménage que le journal ne la soutient plus. Hathaway non seulement évite les gros plans mais s’arrange, quand Stewart quitte la pièce, pour que les deux personnages se cachent l’un l’autre de manière à ce qu’on ne voie pas en plan rapproché que la vieille femme craque. On trouve cent exemples similaires.

Dans ses films criminels, même à travers leurs différences, Henry Hathaway impose une vision, une approche personnelles : narration dépouillée, concise, refus du sentimentalisme, quasi absence de musique aussi bien dans THE DARK CORNER que dans 14 HEURES ou dans APPELEZ NORD 777. Dans LE CARREFOUR DE LA MORT, elle est réduite à la portion congrue si on la compare avec celle de Steiner pour LE GRAND SOMMEIL ou de LA CITÉ SANS VOILES. Chaque fois qu’il le peut, Hathaway arrête une scène avant sa vraie fin, s’arrange pour ne pas souligner le moment d’émotion. Il opte pour une dramaturgie sèche, claire, retenue que soulignait James Agee. Pensez par exemple à la séquence exemplaire du CARREFOUR où Mature dans un atelier de la prison, fait demander des nouvelles de sa femme et découvre qu’elle est morte. Durant l‘échange le plus important, le dialogue est filmé de loin et ni Mature ni le spectateur ne l’entendent. Dans APPELEZ NORD 777, Stewart vient annoncer à la vieille femme de ménage que le journal ne la soutient plus. Hathaway non seulement évite les gros plans mais s’arrange, quand Stewart quitte la pièce, pour que les deux personnages se cachent l’un l’autre de manière à ce qu’on ne voie pas en plan rapproché que la vieille femme craque. On trouve cent exemples similaires.

LE CARREFOUR DE LA MORT est un film noir relativement classique où le tournage en décors naturels est moins payant que dans APPELEZ NORD 777 et THE DARK CORNER, sauf pour l’arrivée à Sing Sing et certains moments dans la prison. Même le hold up dans l’immeuble Chrysler, filmé avec une concision exemplaire, aurait pu être tourné en studio. Ce qui n’est pas le cas du film avec Stewart. En revanche, on remarque quelques idées surprenantes notamment cette voix off mystérieuse dite par une femme (fait assez rare dans un genre où ce sont des protagonistes masculins qui parlent, protagonistes ou narrateur) qu’on mettra du temps à identifier et cela donne une couleur insolite au récit. Comme le remarque Jean-Loup Bourget, la dernière intervention de cette femme (Coleen Gray, épatante de sobriété) parait contredire ce que nous venons de voir, effet quasi fantastique.

En revoyant APPELEZ NORD 777, outre la magistrale utilisation des extérieurs et la splendide photo de Joe MacDonald, le grand complice de Hathaway, j’ai été frappé par la sophistication, l’intelligence du récit qui offre plusieurs niveaux de lecture. Contrairement à ce que je vois écrit ici et là, Stewart met beaucoup de temps avant de se convaincre de l’innocence de l’homme qu’il est censé disculper et son incrédulité le pousse à adopter une attitude qui ressemble à celle des producteurs : tablez sur le côté humain, mettez en avant l’émotion quitte à la fabriquer, à la manipuler, pour conquérir les lecteurs. Bref le contraire de la mise en scène d’Hathaway qui s’accroche aux faits, au réel. En fait, le journaliste exploite le fait divers, la famille pour faire du pognon et le film regarde d’un œil critique cette approche hollywoodienne. Quand Richard Conte met fin à l’accord qui le lie avec le journal, le propos bascule et Stewart se retrouve synchrone avec la mise en scène de Hathaway.

En revoyant APPELEZ NORD 777, outre la magistrale utilisation des extérieurs et la splendide photo de Joe MacDonald, le grand complice de Hathaway, j’ai été frappé par la sophistication, l’intelligence du récit qui offre plusieurs niveaux de lecture. Contrairement à ce que je vois écrit ici et là, Stewart met beaucoup de temps avant de se convaincre de l’innocence de l’homme qu’il est censé disculper et son incrédulité le pousse à adopter une attitude qui ressemble à celle des producteurs : tablez sur le côté humain, mettez en avant l’émotion quitte à la fabriquer, à la manipuler, pour conquérir les lecteurs. Bref le contraire de la mise en scène d’Hathaway qui s’accroche aux faits, au réel. En fait, le journaliste exploite le fait divers, la famille pour faire du pognon et le film regarde d’un œil critique cette approche hollywoodienne. Quand Richard Conte met fin à l’accord qui le lie avec le journal, le propos bascule et Stewart se retrouve synchrone avec la mise en scène de Hathaway.

JOHNNY APPOLLO (zone 1 sous-titres français) est une autre réussite souvent oubliée, occultée, de Hathaway. Peut être parce que le scénario co-signé par Rowland Brown paraît plus classique. Il contient pourtant un bon nombre d’éléments surprenants, traités avec ce dépouillement dégraissé qui est la marque d’Hathaway, tournant le dos à la complaisance comme au lyrisme. Une fois de plus, il met en valeur le personnage féminin et Dorothy Lamour, merveilleusement dirigée, trouve sans doute là son meilleur rôle. Edward Arnold et Lloyd Nolan, gangster sadique, impitoyable sont particulièrement bien mis en valeur et Tyrone Power est plutôt convaincant. Belle photo. A redécouvrir de même que THE DARK CORNER, peut être le meilleur de la série qui bénéficie d’un dialogue percutant, et donne un de ses premiers rôles dramatiques à Lucille Ball, remarquable en secrétaire qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Composition mémorable de William Bendix qui, lui aussi, s’en prend à une gamine, ce que l’on retrouve dans de nombreux Hathaway. Je renvoie au texte de 50 ANS de Cinéma américain.

JOHNNY APPOLLO (zone 1 sous-titres français) est une autre réussite souvent oubliée, occultée, de Hathaway. Peut être parce que le scénario co-signé par Rowland Brown paraît plus classique. Il contient pourtant un bon nombre d’éléments surprenants, traités avec ce dépouillement dégraissé qui est la marque d’Hathaway, tournant le dos à la complaisance comme au lyrisme. Une fois de plus, il met en valeur le personnage féminin et Dorothy Lamour, merveilleusement dirigée, trouve sans doute là son meilleur rôle. Edward Arnold et Lloyd Nolan, gangster sadique, impitoyable sont particulièrement bien mis en valeur et Tyrone Power est plutôt convaincant. Belle photo. A redécouvrir de même que THE DARK CORNER, peut être le meilleur de la série qui bénéficie d’un dialogue percutant, et donne un de ses premiers rôles dramatiques à Lucille Ball, remarquable en secrétaire qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Composition mémorable de William Bendix qui, lui aussi, s’en prend à une gamine, ce que l’on retrouve dans de nombreux Hathaway. Je renvoie au texte de 50 ANS de Cinéma américain.

Il faut aussi signaler le remake de KISS OF DEATH, assez brillamment réalisé par Barbet Schroeder. Le scénario de Richard Price introduit plusieurs sous-intrigues, une masse de coups tordus, de trahisons, notamment entre les différentes polices, fédérales, d’état, élimine la veille dame qu’on projette dans l’escalier pour mettre l’accent sur la manière dont la justice manipule, exploite les indics. On a doit à une galerie de truands dont certains paraissent semi-débiles et donc d’autant plus dangereux. Nicolas Cage reprend, choix courageux, le personnage de Widmark, sans ses éclats de rire hystériques qui le rendaient inoubliable auquel Price substitue un nombre impressionnant de tares, de tocs : il est asthmatique, ne supporte pas le goût du métal dans la bouche, commet de terrible fautes de syntaxes et change d’humeur d’une seconde sur l’autre. Personnellement, je trouve sa composition assez passionnante mais c’est Samuel Jackson qui vole le film. Schroeder filme très bien des extérieurs new-yorkais spectaculaires. Je ne sais pas s’il y a un DVD, même aux USA.

Il faut aussi signaler le remake de KISS OF DEATH, assez brillamment réalisé par Barbet Schroeder. Le scénario de Richard Price introduit plusieurs sous-intrigues, une masse de coups tordus, de trahisons, notamment entre les différentes polices, fédérales, d’état, élimine la veille dame qu’on projette dans l’escalier pour mettre l’accent sur la manière dont la justice manipule, exploite les indics. On a doit à une galerie de truands dont certains paraissent semi-débiles et donc d’autant plus dangereux. Nicolas Cage reprend, choix courageux, le personnage de Widmark, sans ses éclats de rire hystériques qui le rendaient inoubliable auquel Price substitue un nombre impressionnant de tares, de tocs : il est asthmatique, ne supporte pas le goût du métal dans la bouche, commet de terrible fautes de syntaxes et change d’humeur d’une seconde sur l’autre. Personnellement, je trouve sa composition assez passionnante mais c’est Samuel Jackson qui vole le film. Schroeder filme très bien des extérieurs new-yorkais spectaculaires. Je ne sais pas s’il y a un DVD, même aux USA.

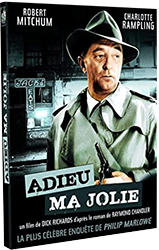

ADIEU MA JOLIE gagne aussi à être revue. Beaucoup de films dirigés par Dmytryk à cette époque contiennent de vraies qualités visuelles, un découpage dynamique, y compris CROSSFIRE avec son interprétation magistrale. Revoyez-les.

THE VERDICT (zone 1 sans sous-titres), première réalisation de Don Siegel, est une brillante réussite. Le futur auteur de CHARLEY WARRICK, est très à l’aise dans l’Angleterre victorienne où il nappe tous les décors de brouillard, joue avec les lampadaires, les escaliers, les corridors obscurs. Il faut dire qu’il a deux alliés de taille en Peter Lorre et Sidney Greenstreet, tous deux remarquables.

THE WINDOW (zone 1 sans sous-titres) tient remarquablement le coup. Cette adaptation d’une fort bonne nouvelle de Cornell Woolrich (qui entretient une certaine parenté avec FENÊTRE SUR COUR) est fort bien écrite par Mel Dinelli qui ne caricature aucun des protagonistes. Ni le couple de parents, sobrement joués par Arthur Kennedy et Barbara Hale, ni les deux criminels, l’excellent Paul Stewart, tueur sadique impressionnant et Ruth Roman dans un personnage noir. Tetzlaff obtient une photo nocturne, magnifique, joue très habilement avec les extérieurs, tournés dans l’East Side. Rien n’a vieilli en dehors des deux dernières phrases trop attendues.

WESTERNS

J’ai dit maintes et maintes fois mon admiration éperdue pour FUREUR APACHE, l’un des plus grands westerns des années 70. Je voulais juste signaler que le DVD d’Elephant, on peut voir les deux montages, celui d’Aldrich et celui de Lancaster.

AU MÉPRIS DES LOIS de George Sherman se revoit avec bonheur et l’on sent que les scènes réussies sont dues au metteur en scène (utilisation des décors, notamment le fort, de l’espace, mise en scène rapide et fluide).

J’ai adoré revoir JOE DAKOTA mais beaucoup dans ce blog partagent mon admiration pour ce western si personnel, si nonchalant, si original de Richard Bartlett, l’un des seuls où on boit du vin au saloon.

ELIA KAZAN

J’ai émis ici même de très fortes réserves sur l’idéologie de SUR LES QUAIS dont le plaidoyer christique et l’interprétation boursouflée de Brando (surtout face à la si rigoureuse Eva Marie Saint) me paraît plus discutable à chaque nouvelle vision. Je n’en suis que plus à l’aise pour dire l’émotion que j’ai ressentie à revoir UN HOMME DANS LA FOULE et BABY DOLL. Deux films où il capte l’atmosphère du Sud (déjà bien évoquée dans PANIQUE DANS LA RUE) avec une acuité très rare à Hollywood. La description de l’arrivée de la géniale Patricia Neal dans une petite bourgade de l’Arkansas dans UN HOMME DANS LA FOULE, de la prison où elle veut questionner des détenus, sont saisissantes de vérité tout comme l’entrée en scène – il n’y a pas d’autre terme – de Lonesome Rhodes. L’association Kazan/Budd Schulberg donne lieu à un film qui est aux antipodes de SUR LES QUAIS et qui prend une force encore plus grande avec l’élection et la personnalité de Donald Trump. La manière dont il cajole, flatte, s’empare de son public vous glace le sang. Sa chute semble imposée par l’idéalisme démocratique des auteurs et même si elle s’inspire ouvertement de celle du sénateur McCarthy piégé par le juge Welsch et par Edward Morrow, le happy end semble un peu forcé. Création époustouflante de Lee Remick qui crève l’écran. Vision indispensable.

J’ai émis ici même de très fortes réserves sur l’idéologie de SUR LES QUAIS dont le plaidoyer christique et l’interprétation boursouflée de Brando (surtout face à la si rigoureuse Eva Marie Saint) me paraît plus discutable à chaque nouvelle vision. Je n’en suis que plus à l’aise pour dire l’émotion que j’ai ressentie à revoir UN HOMME DANS LA FOULE et BABY DOLL. Deux films où il capte l’atmosphère du Sud (déjà bien évoquée dans PANIQUE DANS LA RUE) avec une acuité très rare à Hollywood. La description de l’arrivée de la géniale Patricia Neal dans une petite bourgade de l’Arkansas dans UN HOMME DANS LA FOULE, de la prison où elle veut questionner des détenus, sont saisissantes de vérité tout comme l’entrée en scène – il n’y a pas d’autre terme – de Lonesome Rhodes. L’association Kazan/Budd Schulberg donne lieu à un film qui est aux antipodes de SUR LES QUAIS et qui prend une force encore plus grande avec l’élection et la personnalité de Donald Trump. La manière dont il cajole, flatte, s’empare de son public vous glace le sang. Sa chute semble imposée par l’idéalisme démocratique des auteurs et même si elle s’inspire ouvertement de celle du sénateur McCarthy piégé par le juge Welsch et par Edward Morrow, le happy end semble un peu forcé. Création époustouflante de Lee Remick qui crève l’écran. Vision indispensable.

BABY DOLL m’a semblé aussi fort, aussi puissant, sinon plus. A la justesse de la description s’ajoute un ton qui transcende l’approche réaliste, la dépasse pour atteindre à la fable. L’âpreté du magistral scénario de Tennessee Williams est amplifiée, dilatée ce qui donne aux personnages un côté « plus grand que la vie », pour reprendre le titre d’un Nicholas Ray. Et le film bifurque parfois vers la farce, l’ironie tranchante notamment dans la description de Archie Lee, le mari en titre de Baby Doll, obtus, ignorant, raciste, obsédé, voire de certains moments avec Eli Wallach à qui Kazan demanda de s’inspirer du jeu de De Sica, tout en lui donnant une couleur plus impitoyable qui annonce les mafieux à la Joe Pesci. Kazan insuffle un érotisme brûlant, sans rien montrer, dans toutes les scènes entre Wallach et Caroll Baker, en jouant sur les corps, les visages, tout ce que les acteurs parviennent à suggérer sans le dire ou le mettre en avant notamment dans l’inoubliable séquence de la balancelle et aussi du dîner. A une interprétation sensationnelle (premier film de Wallach et Carroll Baker) jusque dans les petits rôles, le shérif, le marshall, le second de Vaccaro, tous sidérants de présence et de force dramatique. Ce à quoi s’ajoute l’étrange chœur des Noirs se gondolant face à ces Blancs qui se déchirent. Les dernière réplique est inoubliable : « il nous reste plus, dit Baby Doll à sa tante, les deux femmes malmenées par des prédateurs, qu’à attendre jusqu’à demain pour voir si l’on se souvient de nous ou si l’on nous a complètement oubliées. »

BABY DOLL m’a semblé aussi fort, aussi puissant, sinon plus. A la justesse de la description s’ajoute un ton qui transcende l’approche réaliste, la dépasse pour atteindre à la fable. L’âpreté du magistral scénario de Tennessee Williams est amplifiée, dilatée ce qui donne aux personnages un côté « plus grand que la vie », pour reprendre le titre d’un Nicholas Ray. Et le film bifurque parfois vers la farce, l’ironie tranchante notamment dans la description de Archie Lee, le mari en titre de Baby Doll, obtus, ignorant, raciste, obsédé, voire de certains moments avec Eli Wallach à qui Kazan demanda de s’inspirer du jeu de De Sica, tout en lui donnant une couleur plus impitoyable qui annonce les mafieux à la Joe Pesci. Kazan insuffle un érotisme brûlant, sans rien montrer, dans toutes les scènes entre Wallach et Caroll Baker, en jouant sur les corps, les visages, tout ce que les acteurs parviennent à suggérer sans le dire ou le mettre en avant notamment dans l’inoubliable séquence de la balancelle et aussi du dîner. A une interprétation sensationnelle (premier film de Wallach et Carroll Baker) jusque dans les petits rôles, le shérif, le marshall, le second de Vaccaro, tous sidérants de présence et de force dramatique. Ce à quoi s’ajoute l’étrange chœur des Noirs se gondolant face à ces Blancs qui se déchirent. Les dernière réplique est inoubliable : « il nous reste plus, dit Baby Doll à sa tante, les deux femmes malmenées par des prédateurs, qu’à attendre jusqu’à demain pour voir si l’on se souvient de nous ou si l’on nous a complètement oubliées. »

PANIQUE DANS LA RUE est pour moi le meilleur Kazan de la première époque avec LE LYS DE BROOKLYN. Très supérieur à BOOMERANG, terne et conventionnel, à PINKY et au MUR INVISIBLE, mise en cause démodée de l’antisémitisme. Le tournage en extérieurs à la Nouvelle Orléans stimule Kazan : la photo de Joe McDonald est aussi impressionnante et audacieuse que chez Hathaway. Kazan, sous l’influence de Ford, impose des plans longs aussi bien dans les scènes intimes et familiales, toutes réussies, que dans les séquences d’enquête où Widmark et Paul Douglas, tous deux exceptionnels, côtoient des dizaines de protagonistes pittoresques, effrayants, dangereux, dans des décors étonnants de vérité : chambres crasseuses d’hôtels, restaurants de bas étage, salle d’embauche dans les docks. C’est le premier film où Kazan se penche sur son passé et met en scène des Grecs, des Arméniens et nombre de migrants étrangers dont des Asiatiques. On a beaucoup dit que cette menace de transmission du virus de la peste que faisaient peser ces étrangers symbolisaient le communisme mais je pense qu’il faut relativiser et se dire d’abord que ces constatations renvoient à des faits authentiques. C’est hélas à travers cette population que le virus peut naitre et se propager vu l’absence de tout contrôle sanitaire. Et le cinéaste n’est pas tendre vis à vis des représentants officiels qui font preuve de la même ignorance, de la même myopie et arrogance que l’administration et les fidèles de Trump.

PANIQUE DANS LA RUE est pour moi le meilleur Kazan de la première époque avec LE LYS DE BROOKLYN. Très supérieur à BOOMERANG, terne et conventionnel, à PINKY et au MUR INVISIBLE, mise en cause démodée de l’antisémitisme. Le tournage en extérieurs à la Nouvelle Orléans stimule Kazan : la photo de Joe McDonald est aussi impressionnante et audacieuse que chez Hathaway. Kazan, sous l’influence de Ford, impose des plans longs aussi bien dans les scènes intimes et familiales, toutes réussies, que dans les séquences d’enquête où Widmark et Paul Douglas, tous deux exceptionnels, côtoient des dizaines de protagonistes pittoresques, effrayants, dangereux, dans des décors étonnants de vérité : chambres crasseuses d’hôtels, restaurants de bas étage, salle d’embauche dans les docks. C’est le premier film où Kazan se penche sur son passé et met en scène des Grecs, des Arméniens et nombre de migrants étrangers dont des Asiatiques. On a beaucoup dit que cette menace de transmission du virus de la peste que faisaient peser ces étrangers symbolisaient le communisme mais je pense qu’il faut relativiser et se dire d’abord que ces constatations renvoient à des faits authentiques. C’est hélas à travers cette population que le virus peut naitre et se propager vu l’absence de tout contrôle sanitaire. Et le cinéaste n’est pas tendre vis à vis des représentants officiels qui font preuve de la même ignorance, de la même myopie et arrogance que l’administration et les fidèles de Trump.

JOHN HUSTON

PROMENADE AVEC L’AMOUR ET LA MORT revu pour la douzième fois me bouleverse toujours autant. Huston filme un monde déchiré par la violence, la haine notamment des femmes, les préjugés les plus féroces, préjugés de classe et préjugés religieux (le film compte une galerie conséquente d’ecclésiastiques odieux, bornés et effroyablement misogynes) avec une infinie et terrible douceur.

LES GENS DE DUBLIN me bouleverse chaque fois davantage quand je le revois. La manière dont Huston orchestre tous ces destins qui s’entrecroisent durant une fête rituelle vous prend à la gorge par son intelligence, son acuité, son attention ironique et empreinte de compassion pour tous les personnages, notamment cet ivrogne terrorisé par sa mère. L’irruption en haut d’un escalier d’Anjelica Huston pendant qu’on chante off une vieille et bouleversante ballade, ce qui va déclencher l’évocation de son premier amour, compte parmi les moments les plus déchirants de l’histoire du cinéma.

HOWARD HAWKS

HIS GIRL FRIDAY (coffret Editions Montparnasse), une des sommets de Hawks, vous entraîne dans tourbillon implacable. C’est une des rares œuvres du cinéaste où il semble prendre parti contre l’injustice, la peine de mort, et la corruption politique. Dans le même coffret le génial MY MAN GODFREY où Carole Lombard est déchaînée et le surestimé LA JOYEUSE SUICIDÉE. On peut le comparer avec SPÉCIALE PREMIÈRE, un des nombreux remakes, celui-là signé Billy Wilder dont je n’avais pas gardé un immense souvenir.

POUR CÉLÉBRER RICHARD LESTER

Avez vous lu le livre d’entretiens que Steven Soderbergh, grand admirateur de Lester, lui a consacré ? Un livre qui témoigne de la passion d’un cinéaste pour un de ses collègues.

J’ai donc revu CUBA, vrai triomphe de mise en scène pendant les trois quarts du récit. On a rarement aussi bien disséqué les derniers moments de Battista, la chute d’une dictature avec ce mélange typique de Lester de flambées de violence, de détails cocasses, incongrus, inhabituels, de notations très fine, très acérées sur les personnages. Sean Connery revient à Cuba pour défendre le régime et retrouver un ancien amour, la très émouvante Brooke Adams et il doit affronter le climat de corruption qui gangrène l’île, l’incapacité des troupes gouvernementales à affronter les rebelles (ils n’osent pas quitter les routes et ne savent rien sur ce qui se passe vraiment) et des rapports amoureux complexes. Dans une séquence mémorable, un grand dîner mondain, suite de banalités autour d’une soupe de pois, est brusquement interrompu par un attentat sanglant. Battista, lui, visionne LE CAUCHEMAR DE DRACULA. Malheureusement, la production a du insister pour rajouter des scènes d’action banales, une bataille de char dans une plantation de canne à sucre, dont on se serait bien passé. Mais cela n’efface pas tout ce qui précède.

J’ai donc revu CUBA, vrai triomphe de mise en scène pendant les trois quarts du récit. On a rarement aussi bien disséqué les derniers moments de Battista, la chute d’une dictature avec ce mélange typique de Lester de flambées de violence, de détails cocasses, incongrus, inhabituels, de notations très fine, très acérées sur les personnages. Sean Connery revient à Cuba pour défendre le régime et retrouver un ancien amour, la très émouvante Brooke Adams et il doit affronter le climat de corruption qui gangrène l’île, l’incapacité des troupes gouvernementales à affronter les rebelles (ils n’osent pas quitter les routes et ne savent rien sur ce qui se passe vraiment) et des rapports amoureux complexes. Dans une séquence mémorable, un grand dîner mondain, suite de banalités autour d’une soupe de pois, est brusquement interrompu par un attentat sanglant. Battista, lui, visionne LE CAUCHEMAR DE DRACULA. Malheureusement, la production a du insister pour rajouter des scènes d’action banales, une bataille de char dans une plantation de canne à sucre, dont on se serait bien passé. Mais cela n’efface pas tout ce qui précède.

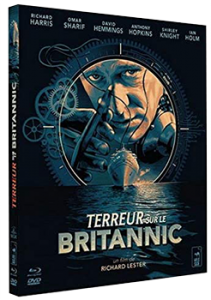

TERREUR SUR LE BRITANNIC compte parmi les chefs d’œuvre de Lester. On écrivait dans 50 Ans que c’était sans doute le meilleur film catastrophe jamais tourné, le plus original, le plus intelligent. Lester qui fit refaire le dialogue par un grand scénariste de télévision, truffe ici aussi toutes les scènes de détails quotidiens, cocasses, surprenants qui donnent une vie étonnante à la moindre scène. Un appel téléphonique où on apprend que 7 bombes vont exploser sur le Brittanik se déroule dans une pièce où un malheureux père de famille tentait de faire manger ses enfants. Bref Lester filme tout ce qu’on évacue d’ordinaire et nous surprend à chaque second. Les scènes de déminage, haletantes, comptent parmi les mieux filmées du genre et on pense au sublime THE SMALL BACK ROOM de Michael Powell, film matrice du Lester. Les deux oeuvres partagent le même ton inspiré, décapant, anarchiste. Lester et son scénariste rendent le gouvernement anglais responsable des actions terroristes.

TERREUR SUR LE BRITANNIC compte parmi les chefs d’œuvre de Lester. On écrivait dans 50 Ans que c’était sans doute le meilleur film catastrophe jamais tourné, le plus original, le plus intelligent. Lester qui fit refaire le dialogue par un grand scénariste de télévision, truffe ici aussi toutes les scènes de détails quotidiens, cocasses, surprenants qui donnent une vie étonnante à la moindre scène. Un appel téléphonique où on apprend que 7 bombes vont exploser sur le Brittanik se déroule dans une pièce où un malheureux père de famille tentait de faire manger ses enfants. Bref Lester filme tout ce qu’on évacue d’ordinaire et nous surprend à chaque second. Les scènes de déminage, haletantes, comptent parmi les mieux filmées du genre et on pense au sublime THE SMALL BACK ROOM de Michael Powell, film matrice du Lester. Les deux oeuvres partagent le même ton inspiré, décapant, anarchiste. Lester et son scénariste rendent le gouvernement anglais responsable des actions terroristes.

LA ROSE ET LA FLÈCHE reste l’un des films les plus célébrés de Lester qui débute comme souvent par des séquences décapantes, remettant en cause les codes et les mythes. Richard Cœur de Lion est une brute sanguinaire, assoiffé de lucre, un sociopathe qui change d’idée constamment et massacre tout le monde autour de lui. Les Croisades ont été une suite de massacres sanglants (le récit que fait Robin de la victoire de Saint Jean d’Acre est terrifiant), la forêt de Sherwood est envahie par les ronces. Puis le ton bifurque et Lester signe une œuvre éperdument romantique. Robin des Bois est passé à côté d’un grand amour, et de sa vie. Parti en croisade, il a abandonné Marianne qui est devenue abbesse et leurs retrouvailles vont commencer par un affrontement typique de la comédie américaine pour laisser place à une émotion bouleversante. Par bravade, Robin s’accroche à sa gloire que célèbrent des chansons plus ou moins fictives, refusant de demander à Marianne de rester avec elle et va vouloir affronter le shérif qu’interprète brillamment Robert Shaw, ce qui nous vaut un duel anthologique Les dernières séquences sont bouleversantes (comment oublier la dernière tirade de Marianne : « Je t’aime plus que la lumière du soleil, que la chair, que la vie, que les prières du matin ») et le couple Sean Connery/ Audrey Hephburn est inoubliable. Rappelons que Michel Legrand avait écrit la première partition du film que l’on peut entendre dans le coffret assemblé par Stéphane Lerouge mais Lester déclare à Soderbergh que Ray Stark, le producteur, choqué par quelques dissonances, exigea un score plus classique confié à John Barry. Bonne occasion de comparer les deux.

LA ROSE ET LA FLÈCHE reste l’un des films les plus célébrés de Lester qui débute comme souvent par des séquences décapantes, remettant en cause les codes et les mythes. Richard Cœur de Lion est une brute sanguinaire, assoiffé de lucre, un sociopathe qui change d’idée constamment et massacre tout le monde autour de lui. Les Croisades ont été une suite de massacres sanglants (le récit que fait Robin de la victoire de Saint Jean d’Acre est terrifiant), la forêt de Sherwood est envahie par les ronces. Puis le ton bifurque et Lester signe une œuvre éperdument romantique. Robin des Bois est passé à côté d’un grand amour, et de sa vie. Parti en croisade, il a abandonné Marianne qui est devenue abbesse et leurs retrouvailles vont commencer par un affrontement typique de la comédie américaine pour laisser place à une émotion bouleversante. Par bravade, Robin s’accroche à sa gloire que célèbrent des chansons plus ou moins fictives, refusant de demander à Marianne de rester avec elle et va vouloir affronter le shérif qu’interprète brillamment Robert Shaw, ce qui nous vaut un duel anthologique Les dernières séquences sont bouleversantes (comment oublier la dernière tirade de Marianne : « Je t’aime plus que la lumière du soleil, que la chair, que la vie, que les prières du matin ») et le couple Sean Connery/ Audrey Hephburn est inoubliable. Rappelons que Michel Legrand avait écrit la première partition du film que l’on peut entendre dans le coffret assemblé par Stéphane Lerouge mais Lester déclare à Soderbergh que Ray Stark, le producteur, choqué par quelques dissonances, exigea un score plus classique confié à John Barry. Bonne occasion de comparer les deux.

ROBERT PARRISH

Ces temps-ci, j’ai eu envie de me plonger à nouveau dans les films de Robert Parrish. L’humanisme qui s’en dégage, la manière dont il filme les personnages de femmes, les histoires d’amour m’ont encore plus touché et j’ai trouvé par exemple IN THE FRENCH STYLE, dans ses deux derniers tiers, poignant, sensible et si peu moralisateur. Idem pour LA FLAMME POURPRE, sorti dans un beau Blu-ray défendu dans ce blog par Sidonis. J’ai fait découvrir ce film à mon ami Patrick Mulligan qui a été touché par la manière dont Parrish bat en brèche les codes du cinéma américain de l’époque, privilégiant les sentiments, les émotions. Et à son tour, il me dit qu’il a adoré MY PAL GUS (zone 1) que je n’ai jamais revu depuis les années 60, louant une œuvre tout à fait inhabituelle, peut être le premier film parlant ainsi d’une famille monoparentale, donnant à Widmark un personnage émouvant, tout en douceur. J’ai donc acheté le DVD.

Ces temps-ci, j’ai eu envie de me plonger à nouveau dans les films de Robert Parrish. L’humanisme qui s’en dégage, la manière dont il filme les personnages de femmes, les histoires d’amour m’ont encore plus touché et j’ai trouvé par exemple IN THE FRENCH STYLE, dans ses deux derniers tiers, poignant, sensible et si peu moralisateur. Idem pour LA FLAMME POURPRE, sorti dans un beau Blu-ray défendu dans ce blog par Sidonis. J’ai fait découvrir ce film à mon ami Patrick Mulligan qui a été touché par la manière dont Parrish bat en brèche les codes du cinéma américain de l’époque, privilégiant les sentiments, les émotions. Et à son tour, il me dit qu’il a adoré MY PAL GUS (zone 1) que je n’ai jamais revu depuis les années 60, louant une œuvre tout à fait inhabituelle, peut être le premier film parlant ainsi d’une famille monoparentale, donnant à Widmark un personnage émouvant, tout en douceur. J’ai donc acheté le DVD.

Mon ami Pat McGilligan avait découvert il y a quelques jours MY PAL GUS (Fox) que j’ai acheté, ne l’ayant jamais revu depuis la fin des années 60, l’avait beaucoup aimé ajoutant qu’il s’agissait une chronique sur une famille monoparentales très inhabituelle pour l’époque, qui battait en brèche de nombreux clichés à commencer par le culte de la réussite, des valeurs matérielles. Richard Widmark dans un changement complet de tonalité et de couleur joue avec une douceur, une chaleur peu exploitée à l’époque, un homme d’affaires qui passe à coté de son fils, pendant que l’argent règle tous les problèmes. Et une fois encore, comme si souvent chez Parrish, c’est une femme – la très craquante Joanne Dru, miracle de douceur sereine – qui va le rééduquer, lui apprendre à lire, à découvrir les autres (les parents d’élève). Rien d’ostentatoire, de tapageur mais une délicatesse, une douceur rares.

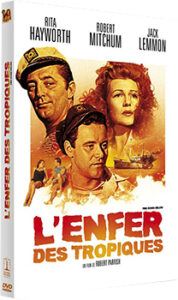

J’ai revu à la hausse dans la belle édition sortie par Rimini, L’ENFER DE TROPIQUES, malgré les coupes et le remontage du producteur qui a cassé la structure en flashbacks, dévertébrant le récit et l’amollissant. En partant du Blu-ray, j’ai pu, sinon reconstituer la construction, du moins identifier le vrai début du film, exercice très marrant. Il se situe dans l’avant-avant-dernier chapitre et démarrait avec cette énigmatique collision entre deux bateaux dans le brouillard, mieux montée. Puis le téléphone réveillait le docteur que l’on accompagnait. On découvrait ainsi le décor, cette ile des Caraïbes et on accompagnait le docteur qui partait accoster en haute mer le cargo grec qui avait été endommagé. Là, on découvrait Lemmon, coincé dans la cale. Début elliptique, brillant, énigmatique, très supérieur à l’introduction actuelle. Pendant au moins 20 minutes, on ne voyait que Lemmon, et Mitchum n’apparaissait que quand on lui fait quitter le combat de coqs et qu’il lance à Rita Hayworth, « je pars en ballade », ce qui lui faisait une très bonne introduction, très Mitchum. Les premiers flashbacks devaient survenir au moment ou juste avant que les deux héros se rencontrent. Les producteurs ont non seulement cassé cette construction, ils ont éliminé un personnage, distendu des scènes qui étaient plus ramassées dans la construction non chronologique, ajouté une histoire de lettre à laquelle on ne comprend rien. Ce massacre ne parvient pas à détruire le ton noir, romantique, désillusionné que Shaw et Parrish avait imprimées à leurs personnages : celui de Mitchum est particulièrement sombre et misogyne. Le personnage d’Hayworth est filmé avec infiniment de respect, de compassion et on peut voir dans les trois protagonistes, les ébauches de ceux qu’incarneront Julie London, Gary Merril et Mitchum dans L’AVENTURIER DU RIO GRANDE. A noter que Lemon compose le thème qu’il joue à l’harmonica.

J’ai revu à la hausse dans la belle édition sortie par Rimini, L’ENFER DE TROPIQUES, malgré les coupes et le remontage du producteur qui a cassé la structure en flashbacks, dévertébrant le récit et l’amollissant. En partant du Blu-ray, j’ai pu, sinon reconstituer la construction, du moins identifier le vrai début du film, exercice très marrant. Il se situe dans l’avant-avant-dernier chapitre et démarrait avec cette énigmatique collision entre deux bateaux dans le brouillard, mieux montée. Puis le téléphone réveillait le docteur que l’on accompagnait. On découvrait ainsi le décor, cette ile des Caraïbes et on accompagnait le docteur qui partait accoster en haute mer le cargo grec qui avait été endommagé. Là, on découvrait Lemmon, coincé dans la cale. Début elliptique, brillant, énigmatique, très supérieur à l’introduction actuelle. Pendant au moins 20 minutes, on ne voyait que Lemmon, et Mitchum n’apparaissait que quand on lui fait quitter le combat de coqs et qu’il lance à Rita Hayworth, « je pars en ballade », ce qui lui faisait une très bonne introduction, très Mitchum. Les premiers flashbacks devaient survenir au moment ou juste avant que les deux héros se rencontrent. Les producteurs ont non seulement cassé cette construction, ils ont éliminé un personnage, distendu des scènes qui étaient plus ramassées dans la construction non chronologique, ajouté une histoire de lettre à laquelle on ne comprend rien. Ce massacre ne parvient pas à détruire le ton noir, romantique, désillusionné que Shaw et Parrish avait imprimées à leurs personnages : celui de Mitchum est particulièrement sombre et misogyne. Le personnage d’Hayworth est filmé avec infiniment de respect, de compassion et on peut voir dans les trois protagonistes, les ébauches de ceux qu’incarneront Julie London, Gary Merril et Mitchum dans L’AVENTURIER DU RIO GRANDE. A noter que Lemon compose le thème qu’il joue à l’harmonica.

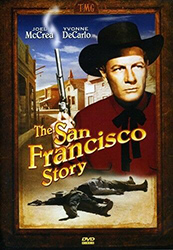

SAN FRANCISCO STORY (zone 1) revu dans une copie médiocre comprend un bon nombre de détails marrants, d’échanges très bien écrits par William Bowers (non crédité). Le film souffre d’un manque de moyens évidents – les décors pauvres, étriqués – même si Parrish camoufle ces manques avec une quasi absence de lumière dans les rues et de grandes nappes de brouillard. De multiples personnages secondaires très savoureux comme cette tenancière de saloon borgne qui n’arrête pas de trahir tout le monde en éclatant de rire ou ce sénateur carpette constamment ridiculisé par Sidney Blackmer (« On avait besoin d’une non entité et vous étiez de loin le meilleur ») rattrapent quelques uns de ces manques.

SAN FRANCISCO STORY (zone 1) revu dans une copie médiocre comprend un bon nombre de détails marrants, d’échanges très bien écrits par William Bowers (non crédité). Le film souffre d’un manque de moyens évidents – les décors pauvres, étriqués – même si Parrish camoufle ces manques avec une quasi absence de lumière dans les rues et de grandes nappes de brouillard. De multiples personnages secondaires très savoureux comme cette tenancière de saloon borgne qui n’arrête pas de trahir tout le monde en éclatant de rire ou ce sénateur carpette constamment ridiculisé par Sidney Blackmer (« On avait besoin d’une non entité et vous étiez de loin le meilleur ») rattrapent quelques uns de ces manques.

THE DESTRUCTORS soutenu par une belle photo de Douglas Slocombe, est visuellement beaucoup plus brillant notamment durant une longue poursuite dans la gare d’Orsay, décor spectaculaire. Certaines séquences sont traitées avec un humour elliptique, une rapidité narrative qui évoque CRY DANGER (les meurtres commis par Michael Caine, la mort de James Mason pendant que l’orchestre joue « Round Midnight », où Parrish se sert de la danse pour chorégraphier cette exécution, laquelle se déroule durant une cérémonie dénonçant la pollution à Marseille (déjà). Bien dirigé, Anthony Quinn laisse affleurer dans la première partie, une délicatesse, une douceur un peu lasse (dans ses scènes avec Alexandra Stewart) qui lui confèrent un vrai charme, trop rarement sollicité.. Malheureusement le scénario du producteur Judd Bernard, accumulation de séquences provenant d’autres films et de clichés s’épuise dans les sempiternelles courses de voitures, malgré les idées, les nouveaux dialogues, réinjectés au jour le jour avec la complicité des acteurs.

THE DESTRUCTORS soutenu par une belle photo de Douglas Slocombe, est visuellement beaucoup plus brillant notamment durant une longue poursuite dans la gare d’Orsay, décor spectaculaire. Certaines séquences sont traitées avec un humour elliptique, une rapidité narrative qui évoque CRY DANGER (les meurtres commis par Michael Caine, la mort de James Mason pendant que l’orchestre joue « Round Midnight », où Parrish se sert de la danse pour chorégraphier cette exécution, laquelle se déroule durant une cérémonie dénonçant la pollution à Marseille (déjà). Bien dirigé, Anthony Quinn laisse affleurer dans la première partie, une délicatesse, une douceur un peu lasse (dans ses scènes avec Alexandra Stewart) qui lui confèrent un vrai charme, trop rarement sollicité.. Malheureusement le scénario du producteur Judd Bernard, accumulation de séquences provenant d’autres films et de clichés s’épuise dans les sempiternelles courses de voitures, malgré les idées, les nouveaux dialogues, réinjectés au jour le jour avec la complicité des acteurs.

J’ai découvert grâce à mon ami Bill Ferris que l’on peut voir dialoguer avec moi et avec Parrish dans MISSISSIPPI BLUES, un beau documentaire sur le scénariste et dramaturge Horton Foote (HORTON FOOTE : THE ROAD TO HOME). Il fut l’un des rares scénaristes à développer un univers personnel avec ses thèmes, ses obsessions, ses personnages, le plus souvent des gens simples, déchirés par des conflit familiaux, sentimentaux, des problèmes de travail, d’alcool, d’argent, d’identité, qui essaient de survivre tant que mal. Auteur de nombreuses pièces pour le théâtre et la télévision qui se passent toutes dans le sud ou sud ouest du Texas, autour de la ville de Wharton, l’équivalent du comté de Yoknapatawpha pour Faulkner. On l’a surnommé le Tchekhov américain tant les conflits sont souvent traités en filigrane, comme murmurés. Alors que les gadgets, les effets spéciaux, les franchises ont envahi le cinéma des années 80, il est rafraichissant et courageux d’avoir fait naître tant de films dans lesquels les émotions sont le moteur, la dynamique, la raison d’être de l’action et qui tentent de préserver les racines, le passé non sans éviter parfois le sentimentalisme quand le réalisateur n’est pas à la hauteur du propos. Il est louable et émouvant de s’attacher à des personnages souvent oubliés par le cinéma de studio (vieillards, marginaux, chômeurs, travailleurs agricoles), à ces solitaires qui habitent dans des coins perdus. Les extérieurs, les décors de TENDER MERCIES – ce motel, cette station service, ces bars disséminés le long des routes – sont à cet égard, sidérants. Après son Oscar pour le scénario de TO KILL A MOCKINBIRD, Foote refusa pratiquement toutes les propositions d’Hollywood, préférant revenir à ses propres œuvres mais afin d’être sûr qu’elles soient respectées, il choisit souvent des réalisateurs de télévision moins inventif que Beresford ou Mulligan.

J’ai découvert grâce à mon ami Bill Ferris que l’on peut voir dialoguer avec moi et avec Parrish dans MISSISSIPPI BLUES, un beau documentaire sur le scénariste et dramaturge Horton Foote (HORTON FOOTE : THE ROAD TO HOME). Il fut l’un des rares scénaristes à développer un univers personnel avec ses thèmes, ses obsessions, ses personnages, le plus souvent des gens simples, déchirés par des conflit familiaux, sentimentaux, des problèmes de travail, d’alcool, d’argent, d’identité, qui essaient de survivre tant que mal. Auteur de nombreuses pièces pour le théâtre et la télévision qui se passent toutes dans le sud ou sud ouest du Texas, autour de la ville de Wharton, l’équivalent du comté de Yoknapatawpha pour Faulkner. On l’a surnommé le Tchekhov américain tant les conflits sont souvent traités en filigrane, comme murmurés. Alors que les gadgets, les effets spéciaux, les franchises ont envahi le cinéma des années 80, il est rafraichissant et courageux d’avoir fait naître tant de films dans lesquels les émotions sont le moteur, la dynamique, la raison d’être de l’action et qui tentent de préserver les racines, le passé non sans éviter parfois le sentimentalisme quand le réalisateur n’est pas à la hauteur du propos. Il est louable et émouvant de s’attacher à des personnages souvent oubliés par le cinéma de studio (vieillards, marginaux, chômeurs, travailleurs agricoles), à ces solitaires qui habitent dans des coins perdus. Les extérieurs, les décors de TENDER MERCIES – ce motel, cette station service, ces bars disséminés le long des routes – sont à cet égard, sidérants. Après son Oscar pour le scénario de TO KILL A MOCKINBIRD, Foote refusa pratiquement toutes les propositions d’Hollywood, préférant revenir à ses propres œuvres mais afin d’être sûr qu’elles soient respectées, il choisit souvent des réalisateurs de télévision moins inventif que Beresford ou Mulligan.

Continuez votre lecture avec

- Article suivant : Adieu Bertrand

- Article précédent : Des lectures, l’Italie de Comencini et le cinéma de Basil Dearden

Articles similaires

Commentaires (344)

Laisser un commentaire

(Seuls les messages ayant attrait aux DVD - thème de ce blog - seront publiés.)

Merci de m’avoir reçu à paris il y a plus de 20 ans. Vous aviez accueilli à bras ouverts un adolescent parfaitement inconnu, avec une générosité que je chérirai longtemps. Merci pour l’enthousiasme, l’émerveillement, les découvertes et l’espoir.

Jour d’affliction, la nouvelle tant redoutée est tombée hier…

J’étais très affecté de vous voir amaigri ces derniers temps.

Merci pour toutes ces années où je vous ai lu avidement, interrogé brièvement lors de colloques ou de séances de dédicaces, suivi sur des bonus tous passionnants.

Merci d’avoir rempli ce rôle de passeur éclairé et éclairant, pour cette générosité dans la transmission de ce qui a construit votre jeunesse,votre carrière et votre personnalité.

Merci pour vos dédicaces d’ouvrages que je garderai précieusement.

L’homme de médecine que je suis espère simplement que vous n’avez pas (trop) souffert.

Je joins à cette note, mes condoléances attristées pour votre famille…

A bientôt de vous retrouver dans » Cent ans… » qui je l’espère paraîtra dans l’année.

Comme Clint Eastwood est pour moi le plus grand réalisateur américain vivant,Monsieur Tavernier était l’équivalent chez nous .

Le plus bel hommage qu’on pourrait lui rendre ,c’est que les éditeurs sortent son livre le plus vite possible :ainsi il ne nous aurait pas tout à fait quitté …..

Merci pour tout ce que vous avez donné avec passion.

Thank you for your passion and dedication to cinema. You will be missed. RIP

Je reprends ici ce que j’ai écrit à Pascal Rogard sur son blog cet après-midi :

Apprenant la triste nouvelle du décès de Bertrand Tavernier : j’associerai tous ceux et celles qui ont fait vivre ses chroniques sur son blog de la SACD pendant de longues années dans leurs échanges avec Bertrand. Nous sommes tous orphelins de sa culture, de ses conseils, de sa générosité…

Merci à vous de lui avoir offert cette tribune où nous pouvions discuter avec lui de notre passion commune : le cinéma…

Je pense aux fidèles qui ont participé sous leurs noms (ou sous pseudos) parfois depuis le début : Alexandre Angel, Jean-Jacques Manzanera (ballantrae), Yves Rouxel, Catherine, MB (Martin-Brady), Mathieu, Dumonteil, Denis Fargeat, Dixon Steele, Pascal Minette, Julia-Nicole, Sugarkane, Didier D, André, Tom Silvestri, Marc Salomon et moi même ainsi que les autres que j’ai oublié…

Repose en paix Bertrand après tout ce que tu as pu nous apporter sur ce blog, dans tes films, dans tes livres, dans tes interventions sur support vidéo, dans tes présentations de films et séances de dédicaces à travers tous les cinémas, les festivals de France et d’ailleurs…

Pour la première fois je le tutoies ici, lui qui était comme un membre de notre famille…

à Damien, Richpryor et tout le gang: ya des gens qui ici parlent mieux que moi pour ce genre de choses, merci.

C’est d’un cruel silence qu’il va falloir émerger pour poursuivre nos passions et continuer de les partager.

Je commentais sur ce blog il y a quelques années dans ce qui me semble être une autre vie, et je reviens aujourd’hui pour dire un dernier mot ou deux. Merci Bertrand Tavernier, pour les films et pour les textes surtout, mais aussi pour cet espace numérique où brillait votre générosité. Grâce à vous un gamin d’une vingtaine d’années fou de cinéma a eu la chance de discuter avec un maitre cinéphile et réalisateur à propos de John Ford, John Frankenheimer et même John Keats via Bright Star de Jane Campion (pour en rester aux seuls Johns et Jane). Ce fut un honneur pour moi.

Maintenant j’ai l’impression – comme beaucoup de vos admirateurs je l’espère – d’avoir le devoir d’aimer encore plus la vie, les films, la littérature, la musique, etc… car votre amour de la vie et votre enthousiasme pour les arts laisse un grand vide en France et dans le monde.

Salut à MB, Ballantrae et quelques autres que j’aimais beaucoup lire en commentaires et qui doivent se sentir encore plus orphelin que moi.

A long goodbye Mr Tavernier…

Cher, très cher Bertrand,

Merci pour tout. Peu à dire et trop à dire dans un jour si triste.

Il faudra, comme on peut , à notre petite mesure, être dignes de ce que vous nous avez offert . Avec vos films, avec vos livres, avec vos engagements, avec votre chaleur humaine que nous sommes plusieurs à avoir eu la chance d’approcher lors de moments qui regonflent et font aimer mieux la vie et le cinéma.

Avec toute ma reconnaissance et mon affection. Une pensée à vos tous proches.

Au revoir Bertrand.

Ma tristesse est très grande aujourd’hui et elle le sera longtemps. Vous étiez non seulement le réalisateur français que j’aimais le plus mais aussi la personne qui m’a révélé ma propre cinéphilie (50 ans de cinéma américain a été très longtemps mon livre de chevet). J’ai eu la chance de pouvoir échanger avec vous sur ce blog de la prose de Jim Thompson, de Paasilinna ou encore du talent de Sandrine Bonnaire. Vous étiez, comme peu dans ce milieu, accessible et à l’écoute de ceux qui partageaient votre passion. Vous étiez un passeur et êtes resté un révolté jusqu’au bout. Alors merci d’avoir été ce que vous êtes : un très grand monsieur du 7ème art

Tristesse. Merci d’avoir partage votre connaissance encyclopedique du cinema pendant toutes ces annees, et avant autant d’enthousiasme… Je repense au commentaire accompagnant le dvd de The Prowler. Une pensee emue a votre famille.

Vos lèche-culs et vos contradicteurs sont désormais réunis dans le même orphelinat. Si on peut continuer à échanger ou vous rentrer dans le lard de là où vous êtes, ce serait quand-même pas mal monsieur.

A Gilles.Quand mème un peu de respect pour Bertrand mème si quelque uns d’entre nous étaient pas d’accord avec lui.Il était un des derniers dinosaures du cinéma français,je ne me lasse pas de revoir ses films qui résonnent encore aujourd’hui(la situation des commissariats de police des quartiers,l’état des écoles et la fatigue des enseignants,les dégats de la colonisation,le racisme,la bettise ordinaire des gens qui ne le sont pas…).J’ai poster un message hier sur le blog de Pascal Rogard,on savait Bertrand malade mais je pensais qu’il aurait vaincu le mal.Selon des sources il a eut assez de force afin de terminer « 100 ans de cinéma américain »qui sortira surement cette année.En quelques mois il a perdu son ex femme Colo,ses amis Pierre Rissient et son compère Jean pierre Coursodon dont Positif rend un bel hommage.Chapeau Bertrand et merci pour tout.

Sacré salopard, vous avez réussi à me faire pleurer – pour de vrai et mes lacrymales, pas souvent qu’elles servent! Je ne vois rien à ajouter, you rascal you, mais pourtant tant à dire….

Rien à ajouter parce que notre communauté d’orphelins (vous avez raison, bougre de saligaud )sait ce que nous lui devons. Les deuils, chacun de nous en vit tout le temps, que c’en est étouffant. Mais je ne crois pas être le seul, ce n’est pas tous les jours qu’on se demande à ce point comment on va continuer…. c’est humain, un deuil nous renvoie à nous même, en communion avec les autres, on ne sait plus quoi dire et on ne sait plus s’arrêter de parler.

Aucune leçon à donner, à personne. Mais quand quelqu’un nous quitte, c’est humain encore, il faut se demander comment le maintenir un peu, beaucoup, parmi nous. Bertrand restera, c’est celui que nous avons connu, dont la passion transcende tout. Désolé, organiste de métier* quoiqu’aux convictions floues, je citerai Saint Paul (dont l’horloger nous a quitté pour de bon): l’amour espère tout, endure tout, ne se gonfle pas d’orgueil, ne passera jamais…. Je comprends enfin: St Paul parlait de Bertrand Tavernier, juste retour d’ascenseur.

Je crois que c’est pareil pour tous : le blog, je le consultais régulièrement et son silence m’inquiétait toujours un peu plus. Me voilà fixé. C’est cruel, faut faire avec maintenant. Mais nous sommes fixés, camarades: maintenant, c’est à nous. Bertrand a rejoint le ciel, qu’on y croie ou non, à nous de partager les bouts de lumière qu’il nous a laissé.

* Vu les circonstances vous me pardonnerez les épanchements : je suis organiste à St Paul, à Lyon. Merde alors. J’en reste -enfin- sans voix.

Quelle tristesse : je viens d’apprendre la nouvelle. Vous êtes parti trop tôt et tous vos films, vos commentaires dans les bonus des dvd/Bray notamment les westerns que j’adore vont me manquer. Quelle culture encyclopédique et quel amour pour le cinéma ! Je pense bien à vous et à votre famille. Le cinéma vient de perdre un immense réalisateur et un grand homme.

Je ne trouve pas de mots.

Simplement merci, merci.

AUREVOIR, Mr Tavernier.

Merci , merci d’avoir ouvert cet espace à tous, merci d’avoir patiemment lu le moindre état d’âme, d’avoir supporté tous les egos.

Merci de nous avoir enrichis, surtout.

Peu importe les tensions, personnellement, je suis fier d’avoir pu vous approcher via ce blog , qui me manque déjà terriblement.

Je tenais à vous rendre hommage sur votre page, cette chronique que je lisais toujours en détail. Je sui bouleversé par votre départ.

S’il y a un Paradis du Cinéma, on vous en remettra les clés, assurément.

Ce blog, s’il continue exister, ne sera à présent plus jamais pareil…

Merci tout d’abord à vous Monsieur Tavernier et puis à tous vos amis blogueurs pour la richesse de tous ces échanges.

Les uns et les autres, vous avez considérablement participer à enrichir mes connaissances sur le cinéma.

Cela aura été souvent passionnant.

J’en reviens à Bertrand, immense merci pour le patrimoine et la richesse tant cinématographique qu humaine que vous nous laissez.

Avec cette absence qui est … désormais définitive, le cinéma français perd son dernier plus Grand Représentant.

Adieu et encore merci merci merci pour tout.

Il reste Costa Gavras qui est toujours actif,voir »The adults in the room »,Yves Boisset qui s’est tourner vers la tv dont je conseille son autobiographie.On doit reprendre le flambeau que Bertrand a allumer en créant et en alimentant ce blog pendant une dizaine d’années.